コラム詳細

2025/07/03

autorenew2025/11/20

地方創生2.0とは?1.0との違いや基本的な考え方を全解説

「ニュースで”地方創生2.0”という言葉を耳にした。企業として、どうやって携わっていくのか気になる」

「2025年から国が地方創生2.0に取り組むようだけど、企業としては何かするべき?どのようなことが求められるの?」

昨年あたりからニュースや新聞で目にする機会が増えた「地方創生2.0」。

地域貢献を模索している企業にとっては「何をするのか」「今までの地方創生とは違うのか」など、気になることが多いのではないでしょうか。

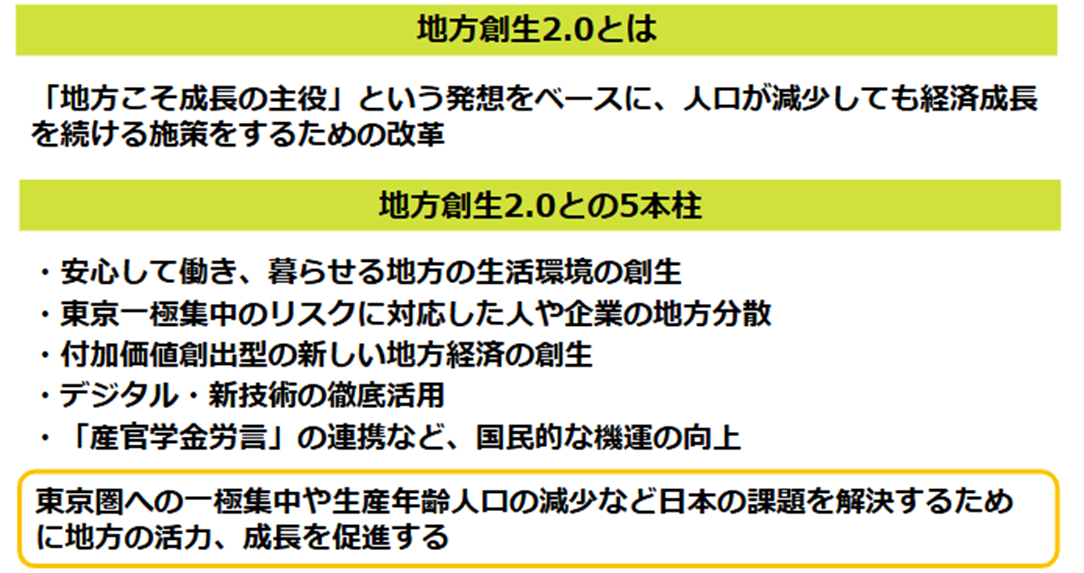

地方創生2.0とは、「地方こそ成長の主役」という発想をベースに、人口が減少しても経済成長を続ける施策をするための改革のことです。

2014年から10年間取り組んできた地方創生1.0の成果や反省点を踏まえ、具体的な考え方を5本柱として提示しています。

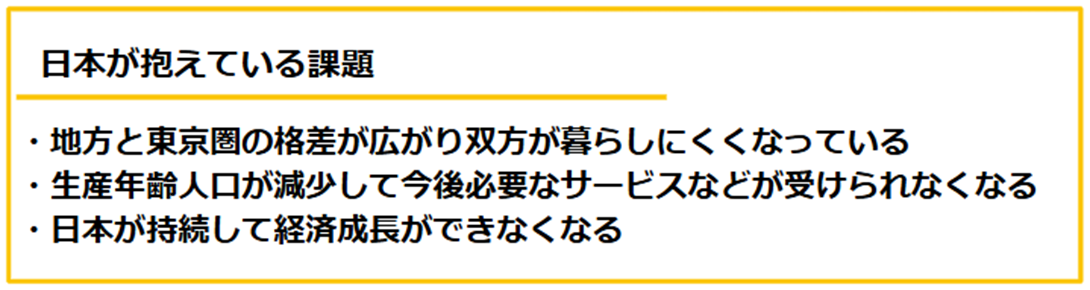

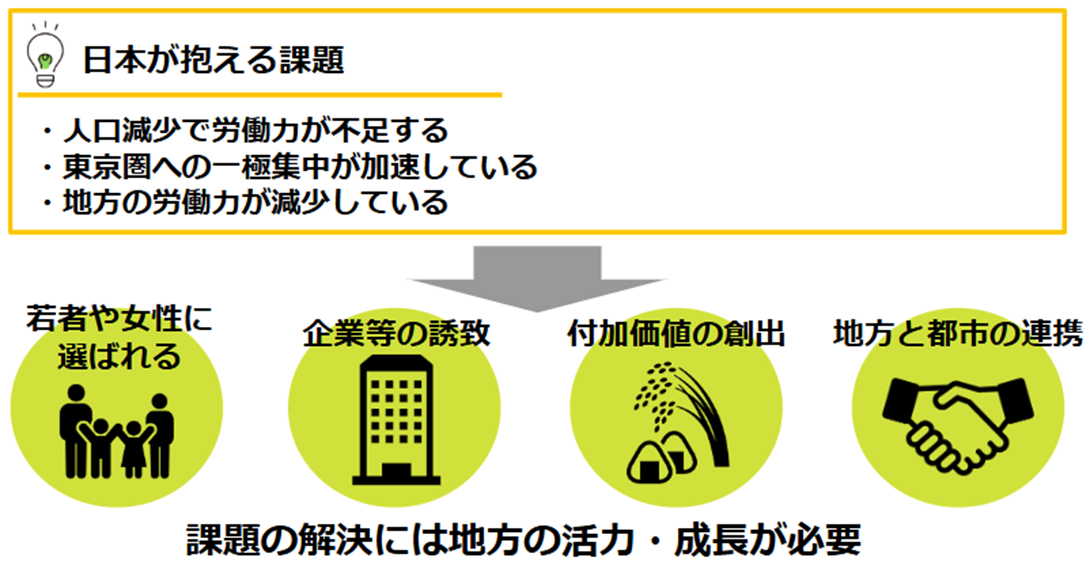

これから、地方創生2.0に取り組まないと下記のような日本の課題が解決できないので、「単なる地方の活性化ではなく、日本の活力を取り戻す経済政策」だと提言して本格的に取り組む姿勢を示しているのです。

地方創生2.0は国や地方自治体だけが取り組むものではなく、企業や国民との連携も求められるため、基本的な考え方や検討できる施策などを理解しておきましょう。

そこで、この記事では、地方創生2.0の概要や必要性、基本的な考え方などをまとめて解説していきます。

この記事を最後まで読んでいただくことで、地方創生2.0とはどのような施策か理解でき、企業がどのように関わればいいのか分かります。

地方創生2.0とは、国や地方自治体、企業が連携して推進するものです。

施策が本格化する前に、基礎知識を理解しておきましょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

【目次】

1. 地方創生2.0とは

2. 地方創生2.0の基本的な考え方

3. 地方創生2.0の必要性

4. 地方創生2.0と1.0との違い

5. 企業が地方創生2.0に取り組む意義

6. 地方創生2.0に関するよくある質問

7. まとめ

1. 地方創生2.0とは

冒頭でも触れたように、地方創生2.0とは「地方こそ成長の主役」という発想をベースに、人口が減少しても経済成長を続ける施策をするための改革のことです。

石破茂内閣が掲げる経済政策の1つで、2024年12月に「地方創生2.0の基本的な考え方」が決定しました。2025年夏頃までに「基本構想」を公表するとしており、今後施策が本格化する見込みです。

地方創生2.0の基本的な考え方では、下記の5つの柱が提示されています。

「単なる地方の活性化ではなく、日本の活力を取り戻す経済政策」だと提言し、地方の魅力を引き出して経済成長する基盤を整える内容が組み込まれている点が特徴です。

※タイトル箇所をクリックすると該当の内容部分をすぐ確認できます

| 地方創生2.0の5つの柱 | |

| 安心して働き、暮らせる地方の生活環境の創生 | ・誰もが楽しく、安全に暮らせる基盤を整える

・災害に備えた体制を整える ・地域のコミュニティ、日常生活に不可欠なサービスを維持する |

| 東京一極集中のリスクに対応した人や企業の地方分散 | ・企業や大学の地方分散や政府機関等の移転に取り組む

・地方移住や企業移転を推進する |

| 付加価値創出型の新しい地方経済の創生 | ・付加価値型の事業や産業を創出する

・地方への投融資を促進する ・地方起点で企業や自治体などが連携して補完し合い共存共栄する構造を構築する |

| デジタル・新技術の徹底活用 | ・デジタル基盤の構築を支援し、生活環境の改善を支援する

・デジタル技術を利活用する体制を整える |

| 「産官学金労言」の連携など、国民的な機運の向上 | ・地域で知恵を出し合い、地域自らが考え、行動できる基盤を整える

・地域の内外で人材をシェアする流れをつくる |

日本は、長年にわたる経済成長の停滞という大きな課題を抱えています。

今後、経済を持続的に成長させていくには、首都圏と地方の地域格差を解消し、誰もが安心して暮らせる持続可能な社会の実現が不可欠です。

このような課題の解決は地方自治体や企業が単独で奮闘するのではなく、互いに連携して同じゴールを目指すことが重要です。

そこで、国が地方創生2.0の基本的な考え方を提示して、地方自治体や企業、住民などが積極的に施策に取り組める基盤を整えているのです。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

2. 地方創生2.0の基本的な考え方

地方創生2.0では、基本的な考え方として5本の柱を提示しています。5本柱に中心に政策体系を検討して、2025年夏に今後10年間集中的に取り組む基本構想を取りまとめる予定です。

| 地方創生2.0の5本柱 | |

| 安心して働き、暮らせる地方の生活環境の創生 | 地方で、誰もが楽しく、安全に暮らせる基盤を整える

<検討施策例> ・地方の賃金の引き上げ ・地方の子育て支援の強化 ・医療、福祉、教育などの維持向上 地域の防災対策や耐災害性強化 |

| 東京一極集中のリスクに対応した人や企業の地方分散 | 東京に集中する社会機能を地方に分散して地方への人の流れを作る

<検討施策例> ・企業や大学などの地方誘致 ・二地域居住の推進方策の実施 ・地方自治体などによる地方移住の支援 |

| 付加価値創出型の新しい地方経済の創生 | 地方の魅力を活かした産業、事業の創出を支援する

<検討施策例> ・農林水産品や食品、工芸品などのブランド化 ・地方でのインフラ、人材確保の支援 ・エネルギーの地産地消 |

| デジタル・新技術の徹底活用 | デジタル技術や新技術を活用できるようにデジタル基盤の構築を支援する

<検討施策例> ・オンライン診療やオンデマンド交通、ドローン配送などの実現 ・デジタル技術や新技術を扱うための規制、ルールの整備 |

| 「産官学金労言」の連携など、国民的な機運の向上 | 様々な業界が手を組み、国民が期待を抱く地方創生に取り組みムードを高めていく

<検討施策例> ・都市部の人材をリモートワークも含めてマッチングする仕組みの整備 ・課題を「自分ごと」として捉え、「一緒にやろうよ意識」を取り戻す国民運動的な取り組みの支援 |

ここでは、地方創生2.0の基本的な考え方をご紹介します。

地方創生2.0で検討されている具体的な取り組みを把握するためにも、参考にしてみてください。

2-1. 安心して働き、暮らせる地方の生活環境の創生

1つ目は「安心して働き、暮らせる地方の生活環境の創生」です。ここまで触れてきたように、地方創生に取り組む背景には、都心部と地方の格差があります。

地方創生2.0では地方で、誰もが楽しく、安全に暮らせる基盤を整える方向性を示しています。具体的には、下記の3つを中心に、施策に取り組んでいく予定です。

| 3つの取り組み | 検討できる施策 |

| 魅力ある働き方、職場づくり、人づくりを起点にした社会の変革により、楽しく働き、楽しく暮らせる場所として、 「若者・女性にも選ばれる地方(=楽しい地方)」をつくる | ・地域間・男女間の賃金格差の解消

・賃金の引き上げ ・女性のL字カーブ解消(出産を機に非正規雇用になる女性を減らすなど) ・男性の産休、育休取得の推進 ・障がい者雇用の推進 ・若者が生まれ育った地域に関心を持つ教育・文化、人づくりの推進 ・子育て支援、環境の整備 |

| 年齢を問わず誰もが安心して暮らせるよう、地域のコミュニティ、日常生活に不可欠なサービスを維持する | ・買い物、医療、福祉、教育などの維持向上

・地域の交通網の整備、維持 ・官民共創による地域経済と生活環境を維持する構想の策定 ・地域の防犯力の強化 |

| 災害から地方を守るための事前防災、危機管理に取り組む | ・地域の防災力の強化

・地域の防災対策や耐災害性強化 |

地方企業の働き方の改善や医療、福祉、交通などのサービスの整備、防災力の強化など、幅広い施策が検討されています。

国や地方自治体、企業が連携しつつ、地域の生活環境そのものを維持向上していく必要があると考えられるでしょう。

2-2. 東京一極集中のリスクに対応した人や企業の地方分散

2つ目は「東京一極集中のリスクに対応した人や企業の地方分散」です。「3.地方創生2.0の必要性」 でも触れたように、東京の一極集中が加速すると、災害や生活コストの高騰などのリスクが伴います。

地域創生2.0では、東京に集中する社会機能を地方に分散する「分散型国づくり」を掲げて、下記のような取り組みを検討しています。

| 2つの取り組み | 検討できる施策 |

| 企業や大学の地方分散や政府機関等の移転などに取り組む | ・企業や大学などの地方誘致 |

| 地方への移住や企業移転、関係人口の増加など人の流れをつくり、東京圏への過度な一極集中の弊害を是正する | ・二地域居住の推進方策の実施

・都心部の仕事を地方でできる環境整備 ・地方自治体などによる地方移住の支援 ・企業移転による地方の仕事創出 |

※是正する:東京圏の過度な一極集中を本来の状態に戻すこと

参考:内閣官房「地方創生2.0の「基本的な考え方」

東京一極集中から地方への人の流れを作るには、地方での仕事創出や住まいの確保につながる大々的な取り組みが必要でしょう。

現在も地方移住支援や企業の地方誘致などの取り組みは実施されていますが、地方創生2.0ではより加速していくことが考えられます。

2-3. 付加価値創出型の新しい地方経済の創生

3つ目は「付加価値創出型の新しい地方経済の創生」です。地方にはこれまで十分に活用されていなかった魅力があると考え、魅力を活用して地方ならではの産業、事業の創出を目指します。

具体的には、下記の3つを中心に、取り組みが進む予定です。

| 3つの取り組み | 検討できる施策 |

| 農林水産業や観光産業を高付加価値化し、自然や文化・芸術など地域資源を最大限活用した高付加価値型の産業・事業を創出する | ・農林水産品や食品、工芸品などのブランド化、海外進出

・地域の自然、文化芸術の活用 ・観光地の高付加価値化 |

| 内外から地方への投融資を促進する | ・中堅・中小企業の成長促進に向けて地域金融機関の金融仲介機能の促進

・地方でのインフラ、人材確保の支援 ・地方への投融資促進 |

| 地方起点で成長し、ヒト・モノ・金・情報の流れをつくるエコシステムを形成する | ・エネルギーの地産地消

・地域の特性を活かした資源循環の推進 ・専門高校などを拠点とした地方創生支援・地域人材の育成 |

※エコシステムとは:企業や自治体などが連携して補完し合い共存共栄する構造のこと

参考:内閣官房「地方創生2.0の「基本的な考え方」

地方の特産品や自然、観光をブランド化して新たな地方経済を創出するだけでなく、地方起点で必要な資源、人材などを活用できる構造の構築も視野に入れています。

また、新たな地方経済を創出するための資金は地方の内側、外側から投融資できるように、支援や仕組みの構築に取り組む予定です。

2-4. デジタル・新技術の徹底活用

4つ目は「デジタル・新技術の徹底活用」です。デジタル技術の利活用を通じて地方と都心部の情報格差をなくすだけでなく、地方の抱える生活課題の改善を目指します。

例えば、地方では「市役所や遠くで手続きの負担が大きい」「病院が限られている」「配送に時間がかかる」などの課題があります。

そこで、デジタル技術や新技術を活用できるようにデジタル基盤の構築を支援し、生活環境の改善につなげます。

| 2つの取り組み | 検討できる施策 |

| 地方におけるデジタルライフラインやサイバーセキュリティを含むデジタル基盤の構築を支援し、生活環境の改善につなげる | ・ブロックチェーンやDX・GX の面的展開

・オンライン診療やオンデマンド交通、ドローン配送などの実現 ・スタートアップ企業との連携促進 ・ デジタル基盤の構築の支援 ・デジタル技術利活用時のセキュリティ対策の強化 |

| デジタル技術の活用や地方の課題を起点とする規制・制度改革を大胆に進める | ・デジタル技術や新技術を扱うための規制、ルールの整備

・デジタル技術の推進時の課題となる規制の見直し |

地方でのデジタル技術や新技術の利活用は、有識者と連携しながら推進する必要があるでしょう。

また、現状の仕組みや規制ではデジタル技術の利活用に弊害が出る場合には、改革や改善も必要になると考えられます。

2-5. 「産官学金労言」の連携など、国民的な機運の向上

5つ目は、「産官学金労言の連携など、国民的な機運の向上」です。産官学金労言とは、下記の6つの業界が連携しつつ、地方創生に取り組むことを指します。

| 【産官学金労言とは】

下記の業界が連携をして地方創生に取り組むことを指す

産:産業界 官:国や地方自治体などの行政 学:大学などの学界 金:金融業界 労:労働界 言:マスコミなどの言論界 |

国民的な気運の向上は、産官学金労言の連携が国民の期待感や関心につながり地方創生が盛り上がることを示しています。

つまり、「産官学金労言の連携など、国民的な機運の向上」とは、様々な業界が手を組み、国民が期待を抱きながら地方創生に取り組みムードを高めていくことを指すのです。

そのためには、地域の住民が自発的に考え行動できる仕組みが必要だと考えています。

| 2つの取り組み | 検討できる施策 |

| 地域で知恵を出し合い、地域自らが考え、行動を起こすための合意形成に努める取組を進める | ・国が設定したテーマを基に地域の課題解決に向けた議論や合意形成を図る取り組みの支援

・課題を「自分ごと」として捉え、「一緒にやろうよ意識」を取り戻す国民運動的な取り組みの支援 |

| 地方と都市の間で、また地域の内外で人材をシェアする流れをつくる | ・都市部の人材をリモートワークも含めてマッチングする仕組みの整備

・事業継承の促進 |

また、産官学金労言の連携を実現するために、都心部と地域の人材をシェアしつつ、適材適所が実現できる仕組みも整備する予定です。

価値観が多様化する中で誰もが幸せを実現するには多様な地域・コミュニティの存在が欠かせないとして、地域を問わずに連携する支援も重視しています。

| 地方創生には「地方創生型障がい者雇用支援サービス」がおすすめ |

|

「コルディアーレ農園」は農園型障がい者雇用支援サービスとして、地方在住の障がいのある方と、障がいのある方の採用・定着に課題がある企業様をつなぐサポートをしています。

地方創生2.0で掲げている「地方と都市の間でまた地域の内外で人材をシェアする流れをつくる」取り組みや「障がいのある方の雇用促進」などに貢献できます。

企業の採用・人材育成の面で心に響く価値観を発信して、地域格差の解消を企業の取り組みに加えることも可能です。

コルディアーレ農園を運用する「株式会社JSH」は障がい者雇用支援サービスで上場をしている企業です。 社会課題の解決に向けて、誠実にひたむきに取り組んでいます。

コルディアーレ農園に関する詳しい資料は下記にまとめていますので、ぜひお気軽にご活用ください。

▼農園型障がい者雇用支援サービスについては、下記の記事でも詳しく解説しています。 |

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

3. 地方創生2.0の必要性

実は地方創生は今始まったことではなく、2014年から2024年までの10年間は「地方創生1.0」に取り組んでいました。

地域創生1.0にはまだまだ課題があり、明確になった課題を踏まえて、今地方創生2.0が必要だと言われています。

ここでは、なぜ地方創生2.0に取り組む必要があるのか、3つの理由をご紹介します。

日本の未来を見据えた施策であることが分かるので、ぜひチェックしてみてください。

3-1. 東京圏への一極集中が限界に達している

日本は先進諸国の中でもとくに、都心部への一極集中が進んでいます。

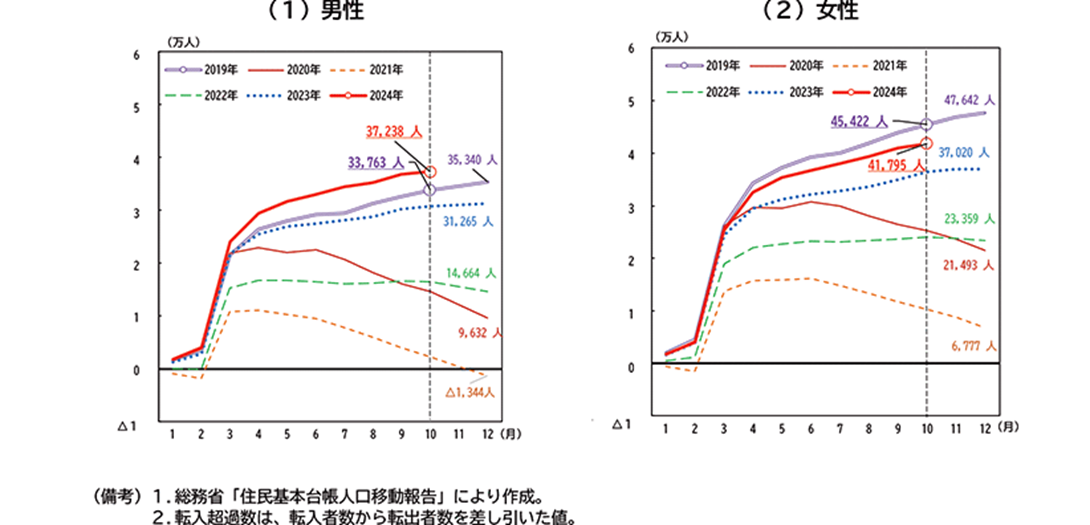

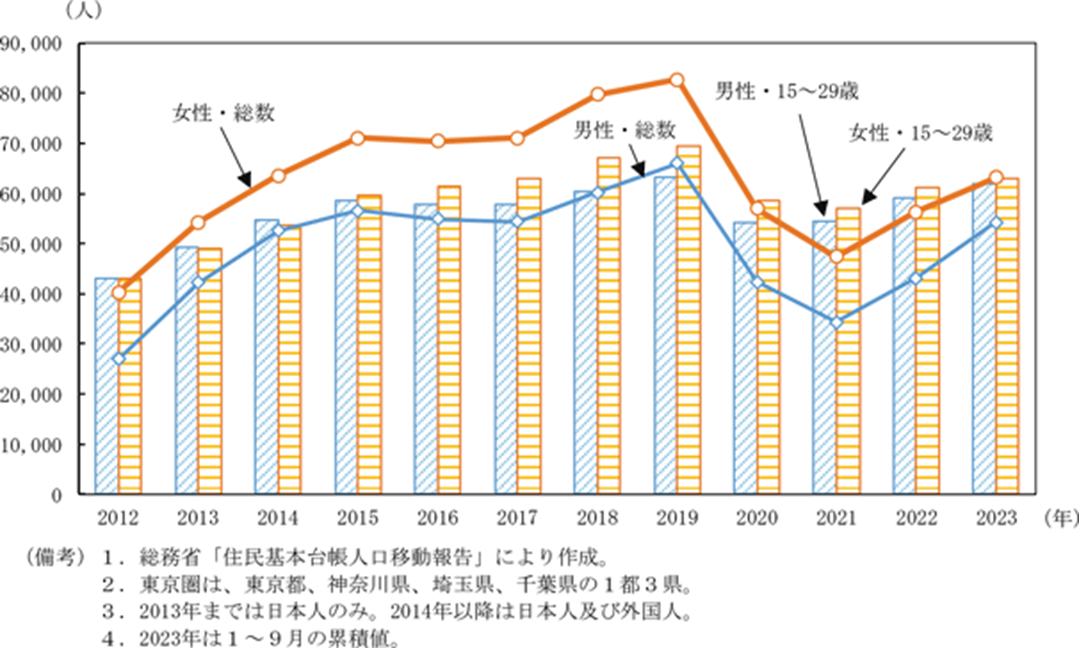

総務省の資料を見ると、東京圏の転入は新型コロナウイルスの流行により一時的に減少したものの、2023年、2024年と増加しています。

このまま東京圏への一極集中が加速すると、下記のようなリスクが考えられます。

| 【東京圏への一極集中が加速するリスク】

・災害時に中枢機能が停止して国内外に深刻な影響を与えるリスクがある ・東京圏の経済コスト、生活コストが高騰する ・東京圏に税収入が集中する |

参考:内閣府「東京一極集中の要因と限界 要因:他地域に支えられる首都圏」

例えば、東京圏に大企業や官公庁の中枢機能などが集中すると、災害が起きたときに復旧に時間がかかり、深刻な経済損失を受けるリスクがあります。

また、東京圏に仕事が集中し税収入も一極集中することで、地方との格差が広がる懸念もあるでしょう。

それだけでなく、東京圏の経済コストや生活コストは高騰し、その場所で生活できる人が限られてくることも考えられます。

このような事態に陥る前に、若者や女性に選ばれる「楽しい地方」を実現して、東京圏に住まなくても安全に快適に暮らせるようにする必要があるのです。

地方創生2.0では、賃上げや雇用の創出、労働環境、生活環境の整備と幅広く扱い、東京圏への一極集中を回避できるような施策を設けています。

同時に、地方が持つ魅力や力に着目して、東京圏に集中しなくても経済成長ができる基盤を整える施策を盛り込んでいます。

3-2. 地方の生産年齢人口の減少が深刻化している

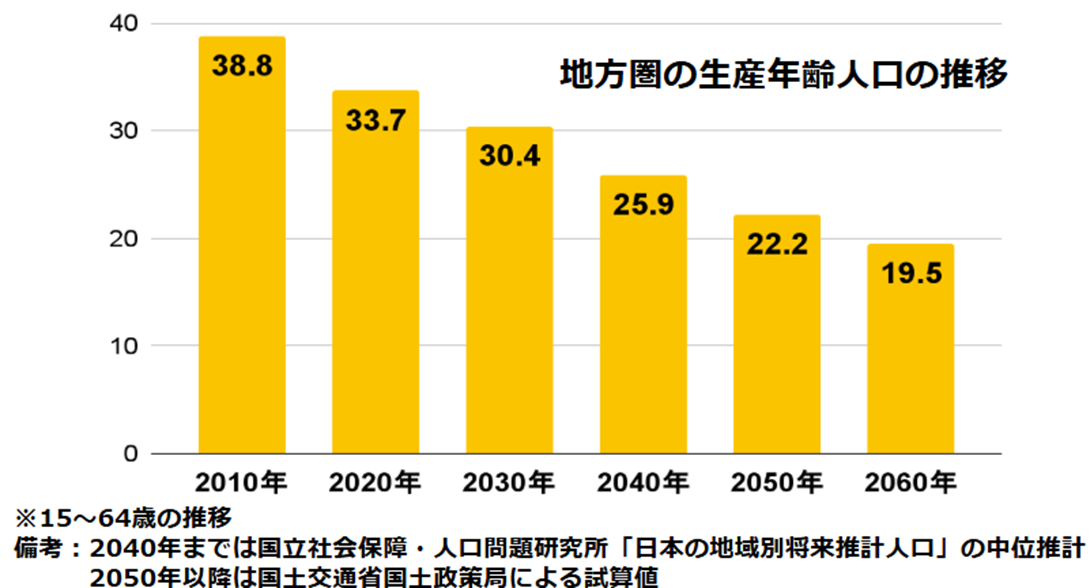

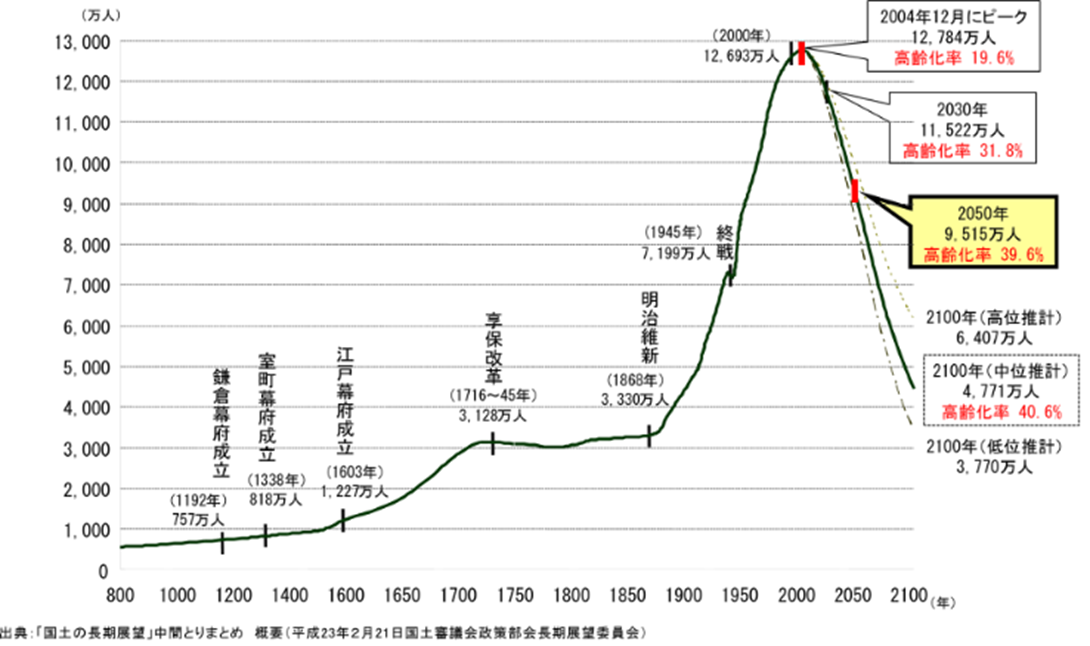

日本は少子高齢化が進行しており、人口減少が加速していくと考えられています。それに伴い、国内の生産活動を担う生産年齢人口の減少も、深刻な課題となっています。

とくに、地方圏の生産年齢人口は、2060年には2010年の半分になると予測されています。

※単位:百万人

参考:内閣府「中長期的な地域の課題 対応の方向性」

このままでは、地方で生活をするために十分なサービスを受ける、雇用を創出するなどが難しくなってしまうのです。

| 【地方の生産年齢人口が減少する課題】

・労働力が不足して十分なサービスが受けられない ・経済成長が止まる ・雇用を創出できない |

そこで、人口減少が加速することを受け止めたうえで、経済成長を続ける施策が必要になりました。地方創生2.0では、地方が経済成長できるようデジタル技術の利活用や付加価値の創出などを目指します。

3-3. 地方の魅力を高めて安心・安全に暮らせる社会を目指す

地方には東京圏にはない魅力やポテンシャルがあるものの、上手に活用できていないことがあります。

例えば、地方にとって追い風となるインバウンドの増加などの背景があるものの、産業や観光、食などを効果的にアピールできず、機会損失につながっているケースが該当します。

地方の付加価値を最大化すれば今まで以上に注目を集められるようになり、利益や雇用の創出につながるでしょう。

また、地方の魅力が高まると若者や女性が抱いているアンコンシャス・バイアス(無意識の思い込み)の解消ができ、「地方でも魅力的な地域がある」「地方で暮らしてみたい」と感じるかもしれません。

地方が変わる、地方の魅力を発見するきっかけとして、地方創生2.0が必要とされている背景もあります。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

4. 地方創生2.0と1.0との違い

地方創生2.0の必要性が理解できたところで、「いまいち、地方創生2.0と1.0の違いがわからない…」となっている方のために、ここでは地方創生2.0と1.0の違いに着目してみましょう。

地方創生1.0では「まち・ひと・しごと創生」をスローガンに、各地域がそれぞれの特徴を活かした自律的で持続的な社会を創生する取り組みをしてきました。

地方創生1.0では好事例は生まれたものの、人口減少や東京一極集中などの食い止めには至らず課題が多く残りました。このような経験を踏まえて、地方創生2.0では大きく下記の4つを違いとして示しています。

| 地方創生1.0での課題 | 地方創生2.0での考え方 |

| 人口減少の流れを変えるには至らず、地方が厳しい状況である現実を受け止める必要性が出てきた | 当面は人口、生産年齢人口が減少する事態を受け止めたうえで、縮小しても経済成長し、社会を機能させる適応策を強化する |

| 東京圏への一極集中に歯止めがかからず転出が多かった | 本格的に取り組んでこなかった「若者・女性にも選ばれる地方」の構築を重視する |

| 観光誘致や地方企業との連携などの好事例が生まれたものの、普遍化が進まなかった | 地方起点で成長して高付加価値型の産業・事業が創出できる取り組みを推進する |

| 本格的にデジタル技術や新技術の活用を進めてこなかった | デジタル技術を利活用して地域の総生産の上昇、地位格差の解消を目指す |

4-1.地方創生2.0では人口が減少しても経済成長でき社会を機能させる対策を進める

地方創生2.0では、日本の人口が減少しても経済成長ができ、社会を機能させる対策を進めます。

地域創生1.0では各地で様々な取り組みが行われ、観光誘致や定住支援、地域の企業との連携などの好事例がたくさん生まれました。

しかし、人口減少の流れを変えるまでには至らず、地方が厳しい状況である現実を受け止める必要性が出てきたのです。

| 【地方創生1.0の反省点】

・人口減少がもたらす影響・課題が十分に浸透しなかった ・人口減少を前提とした生活基盤の整備や労働生産性の向上などを検討できていなかった |

実際に日本の人口は2004年をピークに減少し続けており、今後も減少か加速すると考えられています。とくに地方では、人口減少の影響がより強くなるでしょう。

だからこそ、地方創生2.0では、当面は人口、生産年齢人口が減少する事態を受け止めたうえで、人口規模が縮小しても経済成長し、社会を機能させる適応策を強化していきます。

| 【人口規模が縮小しても経済成長し社会を機能させる適応策の例】

・「都市」対「地方」の二項対立ではなく相互につながり高めあう社会の実現 ・デジタル技術や新技術を活用した業務の効率化、デジタル化 ・地域格差をなくすサービス、仕組みの構築 |

例えば、都市と地域が対立していると、人口が集中している東京圏と地方では労働力などに差が生まれてしまいます。

地方創生2.0では経済成長し続けるために、都市と地域で人材をシェアし、人・モノ・技術の交流や、分野を超えた連携ができるような仕組みを整えていく予定です。

4-2. 地方創生2.0では若者や女性に選ばれる地方を主眼にしている

地方創生2.0では、若者や女性に選ばれる地方を主眼としています。

| 【地方創生2.0を検討していく方向性(1.0との違い)】

これまでの10年間では本格的に取り組んでこなかった「若者・女性にも選ばれる地方(=楽しい地方)」をつくることを主眼とする。 |

では、なぜ若者と女性に主眼を置いているのでしょうか?実は、近年の東京圏への転入超過数を見ると、2015年以降、15~29歳の女性の転入超過数が男性の転入超過数を上回っていることが分かります。

進学や就職を機に、地方から東京圏に移住する若者が多いことが、転入超過数の上昇を後押ししているのです。

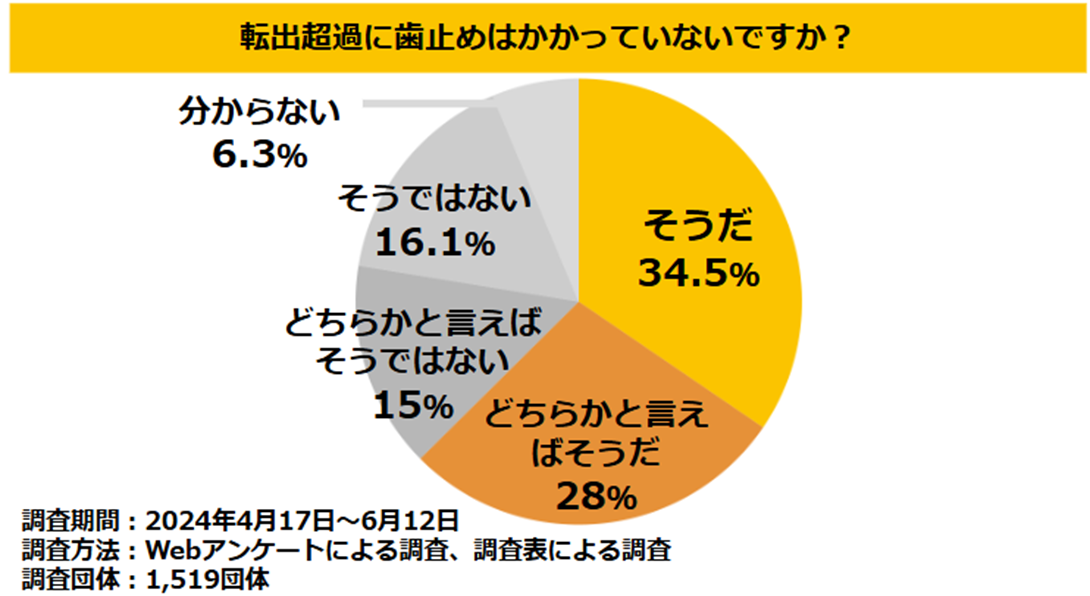

地方創生1.0に取り組んだ後の地方公共団体におけるアンケート結果を見ても、転出増加に歯止めがかかっていないと回答する割合が60%を超えています。

参考:内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局「地方創生10年の振り返りのための各地方公共団体おける地方創生に関する意識意向調査」

そこで、地方創生2.0では地方の働き方改革や安心して暮らせる基盤の整備などを掲げて、若者に選ばれる「楽しい地方」を目指します。

| 【地方創生2.0で検討している施策の例】

・地方でも魅力ある働き方、職場づくりを実現する ・児童・生徒や学生が地方創生の観点から地域の魅力を再発見できる教育をする ・誰もが安心して暮らせる医療、福祉などサービス、コミュニティの機能を構築する |

参考:内閣府地方創生推進事務局「地方創生2.0の「基本的な考え方」について」

例えば「地域では希望の仕事がないかもしれない」「地域では生活しにくいかもしれない」という若者のアンコンシャス・バイアス(無意識の思い込み)を解消して、地域でも楽しく安全に暮らせる仕組み、体制を整えていきます。

4-3. 地方創生2.0では高付加価値型の産業・事業を創出する

地方創生2.0では、高付加価値型の産業・事業の創出にも力を入れています。

高付加価値型とは、地方の産業や事業に独自の価値や魅力を見出して、顧客満足度の向上や企業の競争力強化を目指すことです。

例えば、地方のおいしい食材を使い新しいブランドを作り、地方の雇用、利益創出になる事業の創出が該当します。

地方創生1.0でも観光誘致や地方企業との連携などの好事例が生まれたものの、普遍化が進みませんでした。

そこで、地方創生2.0では、地方起点で成長して高付加価値型の産業・事業が創出できる取り組みを推進しています。

| 【地方起点で成長して高付加価値型の産業・事業が創出できる取り組みの例】

・農林水産品や食品、工芸品などのブランド化の支援 ・今まで活用してこなかった地域の自然、文化芸術の活用 ・国や地方自治体、企業と連携しながら自発的に行動する支援 |

地方創生2.0では一時的な取り組みで終わらないように、地域の企業や住民が自ら考え、自ら行う「いっしょにやろう」を実現する支援を検討します。

また、地方創生1.0では、自治体の交付金の活用で、PDCAを回せない、十分な利活用ができないなどの課題もありました。

地方創生2.0でも交付金などを設ける予定ですが、交付するだけではなく計画から実行までを支援して成果につなげる方向性を示しています。

4-4. 地方創生2.0ではデジタル技術や新技術の活用を推進する

地方創生2.0では、これまで本格的に取り組んでこなかったデジタル技術や新技術の活用推進もキーワードになっています。

地方がデジタル技術を利活用することで、多様な働き方の実現や地域格差の解消が期待できるでしょう。

| 【地方創生2.0でのデジタル技術利活用の検討例】

・テレワークなどを導入して都心部の人材を活用できるようにする ・オンライン診療やドローン配送により地域格差をなくす |

また、地方創生2.0は単なる地方の活性化ではなく、日本の活力を取り戻す経済政策だと提言していることからも分かるように、デジタル技術を利活用して地域の総生産を上昇させることを視野に入れています。

とくに、取り組みが点から面に広がっていくような新しい可能性を模索し、地方でイノベーションを起こす支援も検討しています。

| 【地方での新しい可能性の例】

・地方高専×AI×中小企業×地方銀行:知識を有する高専人材がAI技術を活用して中小企業の課題を解決、新たな収益化の方法を創出 ・デジタル技術×交通×観光:デジタル技術を利活用して最適な観光プランを提示して利益創出 |

このように、地方創生2.0では単にデジタル技術を導入するのはなく、地方の経済の力を最大限に発揮できるような活用も検討していく予定です。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

5. 企業が地方創生2.0に取り組む意義

地方創生2.0の考え方や想定される施策などの基礎知識が分かったところで、最後に企業が取り組む意義を簡単にご紹介します。

考え方でも触れたように、地方創生2.0は地方自治体や企業、国、住民が連携して推進することが重要です。企業にとってどのような意義があるのか知っておくためにも、チェックしておきましょう。

5-1. ステークホルダーへのアピールポイントになる

企業が地方創生2.0に取り組むと、ステークホルダーへのアピールポイントになります。

| ステークホルダーへのアピールポイント | |

| 従業員・採用 | ・自社の考え方や活動を公表していくことで人材確保につながる

・地域とのつながりや貢献がモチベーション向上になる |

| 消費者・地域社会 | ・地方創生2.0に取り組む姿勢を見せることで親近感、信頼度の向上になる |

| 投資家 | ・ESG(環境保護・社会貢献・企業統治の視点から投資先を選定する)やSDGs(持続可能な世界を実現するための169の目標)の一環として報告できる

・社会貢献や人的資本経営をしている企業として評価してもらえる |

例えば、「地域問わず働ける環境を整備する」「地域貢献活動に力を入れる」など社内の風土を変える取り組みは、休職者の増加や従業員のモチベーション向上につながるでしょう。

また、地産地消の商品開発、他企業との連携など、地域の中での自社の貢献度を可視化することで、地域住民や消費者に親近感を持ってもらうきっかけになるかもしれません。

他にも、地方創生2.0は、ESG投資やSDGsへの取り組みの一環として公表できます。

積極的に地域の課題解消に取り組み企業の社会的な責任を果たす姿勢を示すと、投資家から評価してもらえる可能性があるでしょう。

このように、企業が地方創生2.0に取り組むと、ステークホルダーに好影響を与え、今まで以上に評価をしてもらえるきっかけになります。

5-2. 地域での存在感が増す

地方創生2.0に取り組むと、企業のある地域での存在感が増します。

| 【地域での存在感が増す理由】

・地域に貢献していることが明確になり、親近感を持ってもらえる ・地域では口コミや評判の力が強いため良い評価が拡散されやすい ・中長期的な取り組みになることが多く地域での信頼関係を構築しやすい ・地域や日本の将来を良くしていく企業としてのブランディングができる |

地方創生2.0の取り組みは業種や地域により大きく異なるものの、地域をよくするために行動していることが明確になります。

例えば、地産地消のお土産を開発した、地域の農業のDXを推進しているなど、地域のための事業を明確に出せるため、親近感を持ってもらいやすいです。

また、地方創生2.0は中長期的な取り組みになるため、地域内で様々なつながりが生まれ、今までとは違う信頼関係を構築できます。

このように、企業が地域で存在感を発揮すると競合他社との差別化や、持続的な成長につながるでしょう。

5-3. 新たな雇用、事業創出の機会になる

地方創生2.0は企業にとって、新たな雇用、事業を創出する機会になります。

| 項目 | 具体例 |

| 雇用の創出 | ・地域を問わない採用活動の実施(テレワークの導入など)

・新たな事業での人材育成、採用(デジタル領域への取り組みなど) |

| 事業の創出 | ・地域のお土産や工芸など高付加価値の事業の創出

・地域のロケーションや資源を活かした事業の創出 ・デジタル技術や新技術を活用した事業の創出 |

地方創生2.0では地方と都市で人材をシェアする仕組みづくりを推進する予定なので、今まで接点のなかった人材を活用できるようになるでしょう。

例えば、今まで採用が難しかったデジタル領域人材は、テレワークなどを導入して採用範囲を広げることで採用できるかもしれません。

また、地方創生2.0では、高付加価値な事業の創出に力を入れる予定です。

地域のお土産の製造や資源を活用したエネルギーの再利用など、新しい視点を取り入れて、今までにない事業を創出する機会になるでしょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

6. 地方創生2.0に関するよくある質問

最後に、地方創生2.0に関するよくある質問をまとめました。

| 【地方創生2.0に関するよくある質問】

|

6-1. 地方創生2.0の交付金はありますか?

地方創生2.0でも、交付金を活用していく予定です。

直近では2025年度の予算として地方創生交付金を2,000億円計上しており、地方創生2.0に向けた交付金事業として、1,539自治体に約2,185億円分を採択しています。

交付金を活用しながら地方創生2.0を推進できるように、体制を整えていく予定です。

参考:日本経済新聞「政府、地方創生2.0の交付金事業を採択 2100億円分」

参考:内閣官房「地方創生2.0に向けた取組について」

6-2. 地方創生2.0の構想はいつ決まりますか?

地方創生2.0の構想は、2025年の夏までに公表予定です。

今後10年間に集中的に取り組む施策の具体化やKPIの設定などまとめて、本格的に地方創生2.0に取り組む基盤を整備する計画になっています。

6-3. 地方創生2.0は誰が進めていくものですか?

地方創生2.0では「産官学金労言の連携」と掲げているように、国や自治体、民間企業、市民などが連携して進めることが求められています。

また、地域の課題を自分ごとと捉えて「一緒にやろうよ意識」を持つことが重要だと提示しているため、地方創生2.0に自発的に取り組んでいく姿勢が必要でしょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

7. まとめ

この記事では、地方創生2.0の概要や必要性、基本的な考え方を解説しました。最後に、この記事の内容を簡単に振り返ってみましょう。

〇地方創生2.0とは「地方こそ成長の主役」という発想をベースに、人口が減少しても経済成長を続ける施策をするための改革のこと

〇地方創生2.0の基本的な考え方となる5本柱は下記のとおり

| 地方創生2.0の5本柱 | |

| 安心して働き、暮らせる地方の生活環境の創生 | 地方で、誰もが楽しく、安全に暮らせる基盤を整える |

| 東京一極集中のリスクに対応した人や企業の地方分散 | 東京に集中する社会機能を地方に分散して地方への人の流れを作る |

| 付加価値創出型の新しい地方経済の創生 | 地方の魅力を活かした産業、事業の創出を支援する |

| デジタル・新技術の徹底活用 | デジタル技術や新技術を活用できるようにデジタル基盤の構築を支援する |

| 「産官学金労言」の連携など、国民的な機運の向上 | 様々な業界が手を組み、国民が期待を抱く地方創生に取り組みムードを高めていく |

◯地方創生2.0の必要性は下記のとおり

・東京圏への一極集中が限界に達している

・地方の生産年齢人口の減少が深刻化している

・地方の魅力を高めて安心・安全に暮らせる社会を目指す

◯地方創生1.0との主な違いは下記のとおり

・地方創生2.0では人口が減少しても経済成長でき社会を機能させる対策を進める

・地方創生2.0では若者や女性に選ばれる地方を主眼にしている

・地方創生2.0では高付加価値型の産業・事業を創出する

・地方創生2.0ではデジタル技術や新技術の活用を推進する

〇企業が地方創生2.0に取り組む意義は下記のとおり

・ステークホルダーへのアピールポイントになる

・地方での存在感が増す

・新たな雇用、事業創出の機会になる

地方創生2.0は、日本の将来を見据えた必要不可欠な施策です。企業ができることを模索し、地方自治体や他社と連携しながら「楽しい地方」の実現を目指しましょう。

おすすめ記事

-

詳細を見る

2026年2月10日

ESG経営とは?導入すべきメリットから取組事例・注意点まで解説

「ESG経営とは、どういうものか知りたい」 「どうして今、注目されているのだろうか。ESG[...]

事例

-

詳細を見る

2026年1月16日

【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件

「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説

「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]

法律・制度