コラム詳細

2025/11/10

autorenew2026/01/06

中小企業の障がい者雇用の進め方|現状・事例・進めるポイントを解説

「障がい者雇用って、うちは中小企業だから対象外にならないのか?」

「実際のところ、中小企業の障がい者雇用はどれくらい達成できているのか?」

「中小企業での障がい者雇用はかなり厳しいのだけど、どう進めればいいんだろうか」

中小企業での障がい者雇用は進めるのが難しく、行き詰ってしまっている企業も多いかもしれません。

中小企業でも40人以上の規模なら障がい者雇用義務がありますが、実際のところ、中小企業で実際に法定雇用率を達成できているところは半数に満たない現状があります。

この記事では、障がい者雇用の制度や現状、課題を確認したうえで、中小企業でも障がい者雇用に成功している事例を紹介します。

そして後半では、そんな厳しい中小企業の状況のなかで、障がい者雇用を推進するための初めの一歩(6つの方法)を整理して紹介していきます。

中小企業における障がい者雇用は、難易度が高い一方で、こうした仕組みと支援を重ねて活用すれば、採用していくことは十分に可能です。

読み終えるころには、自社の状況に合わせた「最初の一歩」とその後の進め方までイメージできるはずです。ぜひ最後までお読みください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

【目次】

1. 中小企業でも40人以上の規模なら障がい者雇用義務がある

2. 中小企業での障がい者雇用の現状データ

3. 中小企業での障がい者雇用が難しい5つの理由

4. 障がい者雇用に成功させた中小企業事例4つ

5. 中小企業が障がい者雇用を前進させるための初めの一歩

6. 障がい者雇用が難しい中小企業だからこそ、活用できる仕組みは全部利用しよう

7. まとめ

1. 中小企業でも40人以上の規模なら障がい者雇用義務がある

まず結論からいうと、中小企業であっても、常用雇用労働者が40人以上の規模の会社の場合には、障がい者を雇用する義務があります。

これは、障がい者の職業の安定を目的とした法律「障害者雇用促進法」に基づいて、一定規模以上の組織に「法定雇用率」を満たす障がい者を雇用する義務があるからです。

民間企業の法定雇用率は2025年現在は2.5%で、2026年7月からは2.7%に引き上げられる予定になっています。つまり、2025年現在、常用雇用している労働者が40人の会社の場合、1名以上の障がい者を雇用する義務があります。

中小企業であっても、常用雇用している労働者の数が40人以上の規模であれば障がい者雇用義務があるということです。

| 常用雇用している労働者の数 | 雇用しなければならない障がい者の数 |

| 39人 | 法定義務なし |

| 40人 | 40人×2.5%=1人なので、1人 |

| 50人 | 50人×2.5%=1.25人なので、1人(小数点以下切り捨て) |

| 79人 | 79人 ×2.5%=1.975人なので、1人(小数点以下切り捨て) |

| 80人 | 80人×2.5%=2人なので、2人 |

| 120人 | 120人×2.5%=3人なので、3人 |

| 160人 | 160人×2.5%=4人なので、4人 |

| 200人 | 200人×2.5%=5人なので、5人 |

| 240人 | 240人×2.5%=6人なので、6人 |

| 280人 | 280人×2.5%=7人なので、7人 |

| 300人 | 300人×2.5%=7.5人なので、7人(小数点以下切り捨て) |

雇用すべき障がい者の人数については、週の労働時間と障がいの種類、程度によってカウント方法が異なります。

| 週所定労働時間 | 30時間以上 | 20時間以上30時間未満 | 10時間以上20時間未満 |

| 身体障がい者 | 1 | 0.5 | - |

| 重度身体障がい者 | 2 | 1 | 0.5 |

| 知的障がい者 | 1 | 0.5 | - |

| 重度知的障がい者 | 2 | 1 | 0.5 |

| 精神障がい者 | 1 | 1※ | 0.5 |

※当分の間の措置として、精神障がい者である短時間労働者は、雇入れの日からの期間等にかかわらず1人をもって1人とみなすことになっています。

※2025年9月確認時点の情報であり、数え方が変更になる可能性があるので注意してください。

なお、義務を守らなかった場合、常用雇用労働者100人を超える企業では、不足人数1人あたり月額5万円の納付金を支払う必要があります。さらに、未達の状態が続けばハローワークから雇入れ計画の作成命令や指導が入り、改善されない場合には企業名が公表されることもあります。

「中小企業だから関係ない」とは言える状況ではなく、常用雇用労働者数が40人以上であれば義務は発生します。違反すれば金銭的な負担や信用低下につながる可能性があるため、早めの対応が重要です。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

2. 中小企業での障がい者雇用の現状データ

前章では、常用雇用労働者数が40人以上の中小企業は「障がい者雇用の義務がある」ということを解説しました。

しかしながら、「うちは日々の業務で手いっぱいで、障がい者雇用に到底手が回らない」「ほかの中小企業はみんな障がい者雇用の義務を満たしているんだろうか?」と疑問に思う方も多いかもしれません。

厚生労働省が令和6年に調査した結果を見ると、中小企業 で実際に法定雇用率を達成できているところは半数に満たない現状が浮かび上がります。

| 民間企業の障がい者雇用の状況(令和6年)

・民間企業全体の実雇用率は2.41%で、21年連続で過去最高を更新 ・しかし法定雇用率(2.5%)を達成できた企業は46.0%にとどまり、半数以上は未達成 |

企業規模別に見ると、中小企業ほど状況は厳しいことが分かります。

| 法定雇用率を達成した企業の割合(令和6年)

・法定義務が発生したばかりの企業(常用労働者40人~43.5人未満)ではわずか33.3% ・すでに法定義務が発生している企業(43.5人~300人未満規模)も5割に満たない状況 ・一方で、1,000人以上の大企業では54.7%が達成しており、中小企業との差がはっきりと出ている |

参考:厚生労働省「令和6年 障害者雇用状況の集計結果」(PDF)

つまり、中小企業が障がい者雇用を実現できているかといえば、半分近くはまだ達成できていないのが現実です。「自分の会社だけが遅れている」と悩む必要はなく、多くの中小企業が同じ壁に直面しているといえるでしょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

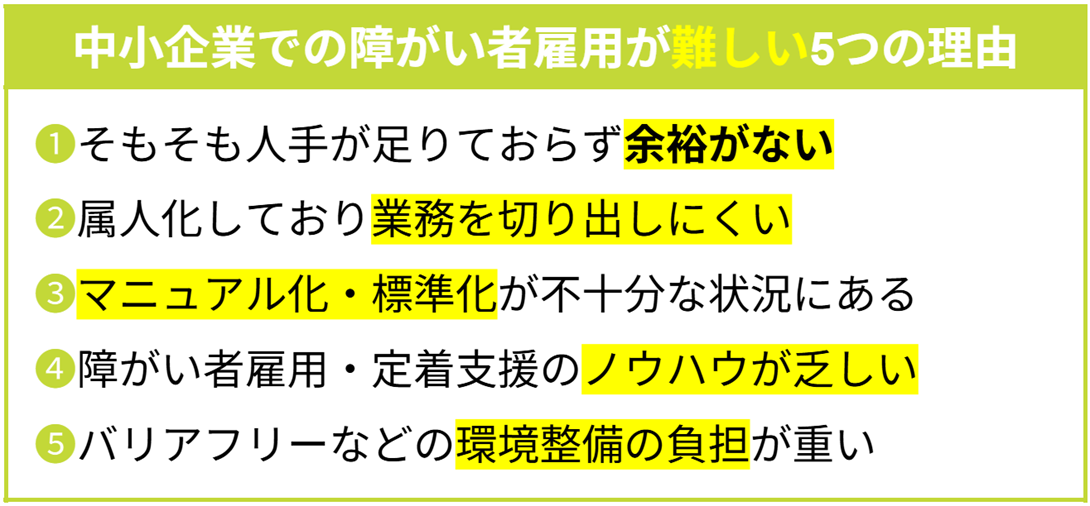

3. 中小企業での障がい者雇用が難しい5つの理由

前章では、厚生労働省のデータから「中小企業の半数近くが法定雇用率を達成できていない」という現実を確認しました。では、なぜ大企業に比べて中小企業での障がい者雇用は進みにくいのでしょうか。

この章では、中小企業が直面しやすい課題を整理していきます。

| 中小企業での障がい者雇用が難しい5つの理由

・そもそも人手が足りておらず余裕がない ・属人化しており業務を切り出しにくい ・マニュアル化・標準化が不十分な状況にある ・障がい者雇用・定着支援のノウハウが乏しい ・バリアフリーなどの環境整備の負担が重い |

どれも「うちの会社では無理かもしれない」と感じさせる要因ですが、実際には工夫や支援制度を活用することで乗り越えられるものです。

ぜひ自社の状況をイメージしながら読み進めてみてください。中小企業でも障がい者雇用は十分に可能であり、課題を正しく理解しておくことが第一歩になります。

3-1. そもそも人手が足りておらず余裕がない

中小企業で障がい者雇用が難しい理由の一つは、そもそも人手不足で余裕がないことです。

多くの中小企業は限られた人数で日々の業務を回しており、障がい者雇用に必要なOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)やフォローを行う人材を割くのが難しい状況にあります。

たとえば、以下のような状況で余裕がない状態の中小企業が多い現状があります。

| 人手が足りておらず余裕がない中小企業の例

・一人の社員が複数の業務を兼任しており、新たにサポート業務を担う余力がない ・採用担当や人事部門が専任ではなく、現場任せになりがち ・日常業務に追われてしまい、新しい人材に丁寧な指導を行う時間を確保できない |

このような状況では、「業務が回ってないのに障がい者雇用なんて無理」と考える中小企業の担当者も多いでしょう。

その気持ちは非常によく理解できますが、だからといって法定雇用率の義務が免除されるわけではありません。外部の支援機関やジョブコーチを活用すれば、社内の負担を軽減しながら受け入れを進めることが可能です。

人手が足りないからこそ、障がいのある方を戦力として受け入れるための調整が大切になります。

3-2. 属人化しており業務を切り出しにくい

中小企業で障がい者雇用が進みにくい要因として、業務が属人化していて切り出しにくいという状況もあります。

大企業に比べて中小企業では従業員一人ひとりが複数の役割を抱えていて、担当者ごとのやり方で仕事を回している状況が多く存在してます。そのため、障がい者に任せられる定型的な業務があまりないケースも目立ちます。

具体的には次のような状況がよく見られます。

| 業務が属人化して切り出せない中小企業の例

・営業担当が商談から契約、請求処理まで一人で抱えており、他の人が入りにくい ・製造現場でベテラン社員が経験則で進めており、「自分にしかできない」と思い込みがち ・特殊な製品やサービスを扱っていて業務自体がニッチで専門性が高いため、人に任せにくい |

このような状況では、「自分にしかできない仕事ばかりで、他の人に任せられる仕事がない」と考えてしまう担当者も少なくないでしょう。

ただし、実際には業務を細かく細分化してみると、「入力作業だけ」「部品チェックだけ」といった一部を切り出すことが可能です。小さな単位に分けていくことで、障がいのある人にお願いできる仕事は必ず見つかります。

そしてこの取り組みは、属人化の解消や業務の効率化につながり、結果的に全社員が働きやすい環境をつくるきっかけにもなるのです。

3-3. マニュアル化・標準化が不十分な状況にある

業務がマニュアル化されていないことや標準化されていないことも、中小企業での障がい者雇用が進みにくい理由のひとつです。

慢性的な人手不足に悩んでいる中小企業の場合、日常業務を終わらせるので精一杯であり、仕事のやり方をマニュアルにまとめる余裕がないことが多くあります。その結果、業務が属人的に行われるようになり、担当でないとわからないというケースも見られます。

障がいのある人に新しく任せたくても「やり方を一から教えないといけない」「そもそも説明できるほど整理されていない」という壁に直面します。

| マニュアルが整っていない中小企業の例

・作業手順がベテラン社員の頭の中にしかなく、新人が入っても一から口頭で教えるしかない ・社内に形式的なマニュアルはあるが、更新されておらず実態と合っていない ・製品検査や帳票作成なども「人によってやり方が違う」状態で統一されていない |

たとえば、業務の流れを把握しているのが一人ずつしかいないような状況だと、障がい者雇用を始めるために「業務の流れを見える化する」ところから始める必要があります。このような状況もまた、中小企業の障がい者雇用を遅らせる大きな原因となっています。

業務のマニュアル化・言語化・標準化からスタートするのは負担に感じるかもしれませんが、業務を細かく手順化していくことは業務効率化の面からも大きな効果があります。障がいのある人に任せやすくなるだけでなく、誰がやっても同じ品質で仕事が進められる体制づくりにもつながるからです。

障がい者雇用を進める中で「複雑だった作業プロセスを標準化して、シンプルにするきっかけになった」「仕事のやり方を見直すきっかけになった」という声も少なくありません。

業務のマニュアル化や標準化に取り組むことは、障がいのある人に任せやすくなるだけではなく、結果的に全社員が同じ品質で仕事を進められる体制をつくることにもつながります。障がい者雇用の準備が、社内全体の効率化や働きやすさを高めるきっかけになるのです。

3-4. 障がい者雇用・定着支援のノウハウが乏しい

中小企業で障がい者雇用が難しい根底には、採用後の定着を支援できるノウハウが不足していることもあると考えられます。

まず「障がい者をどう採用すればいいかわからない」から始まり、日々の業務でのサポートや相談体制の整備も欠かせません。中小企業では人事部門が専任で存在しないことが多く、現場の社員も通常業務に追われて定着支援まで手が回らないのが現実です。

また、障がいの特性に応じた指導方法や配慮の仕方がわからず、せっかく採用しても短期間で離職につながることもあります。

| 障がい者雇用のノウハウ不足で悩みやすい具体例

・採用面接で何を確認すればよいのかがわからない ・配慮が必要だと聞いても、どの程度まで調整すべきか判断できない ・受け入れ後のフォロー体制をどう整えればよいかわからない ・トラブルや離職のリスクを想像して、最初の一歩が踏み出せない |

「雇ってもすぐ辞めてしまうのでは意味がない」と不安に思う中小企業の担当者も少なくないでしょう。

しかし、ノウハウ不足は中小企業に限らず、初めて障がい者雇用に取り組む企業すべてに共通する課題です。実際には、ハローワークや地域障害者職業センター、ジョブコーチの派遣といった支援制度を活用すれば、専門家の知見を取り入れながら進めることができます。

社内にノウハウがなくても、外の力を借りながら障がい者雇用を進めることは十分に可能です。

3-5. バリアフリーなどの環境整備の負担が重い

中小企業の障がい者雇用が進まない理由のひとつに、バリアフリーなどの環境整備の負担が重いというイメージがあります。JEEDが行った中小企業に対する障がい者雇用の企業調査(2013年)でも、課題や制約となる事項として「物理的な環境整備」が2位に挙げられています。

参考:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(2013年3月)「中小企業における障害者雇用促進の方策に関する研究」(PDF)

しかし、実際に雇用を進めている企業に「障がい者が定着した理由」をたずねると、「物理的な環境整備」と答えたのはわずか0.2%にすぎませんでした。さらにヒアリング調査では、雇用経験のない企業が「バリアフリーが必要」と強く言及する一方で、雇用経験のある企業からはほとんど言及されず、「雇用前に整備を実施した」というケースもほとんど確認されなかったのです。

同資料によると、厚生労働省の統計を見ても、2011年度の新規求職申込のうち重度の下肢障がい者は1.8%、下肢障がい全体でも12.6%にとどまっています。つまり、バリアフリーを必須とする求職者は一部であり、多くの障がい者は必ずしも大規模な環境整備を必要としていません。

中小企業が「コスト負担が重い」と感じているのは、実際には思い込みの部分も大きいのです。もちろん、環境整備が必要な場合もありますが、それは限定的であり、障がいの特性によってはほとんど費用をかけずに受け入れられるケースも少なくありません。

さらに、国や自治体には「障害者作業施設設置等助成金」など、職場環境の整備に活用できる制度も用意されています。これらを組み合わせれば、中小企業でも大きな負担を感じずに障がい者雇用を始めることができます。

コスト面での不安が障がい者雇用への一歩を止めているなら、まずは「本当に大規模な整備が必要なのか」を冷静に見極めることが大切です。実際には少額の工夫や支援制度の活用で十分に対応できるケースがほとんどです。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

4. 障がい者雇用に成功させた中小企業事例4つ

前章では、中小企業で障がい者雇用が難しい5つの理由を確認しました。

本章では、同じ壁に直面しながらも具体的な工夫と支援を組み合わせて乗り越えた中小企業の事例を取り上げて解説していきます。

| 障がい者雇用に成功させた中小企業事例4つ

・照明メーカー(従業員21名)で初めて障がい者を受け入れた事例 ・製造業(従業員54名)の生産ラインで聴覚障がいのある社員を受け入れた事例 ・総合板金メーカー(従業員104名)で初めて発達障がいのある方を受け入れた事例 ・サイト運営会社(従業員130名)で特別支援学校から障がい者を受け入れた事例 |

中小企業での障がい者雇用は決して簡単ではありませんが、適切な支援機関の伴走と、業務の細分化・見える化といった実務の工夫を組み合わせれば実現できます。

自社の現場を思い浮かべながら、「自分たちならどの工夫から着手できるか」をイメージして読み進めてみてください。

4-1. 照明メーカー(従業員21名)で初めて障がい者を受け入れた事例

オノライティング株式会社は、照明器具や電設資材などを販売する神戸市の企業です。知人から「初めて障がい者を受け入れた」という話を聞いて、自社でも初めての障がい者雇用に挑戦しようと決めました。

初めての障がい者採用で何も分からないなか、インターネットで調べて兵庫障害者職業センターを知り、サポートを受けることになりました。

それまで社長は「スロープや手すり等職場環境の整備を行わないと受け入れが難しいのでは」と懸念していたが、知的障がいや発達障がい、精神障がいの人であれば、環境の整備はさほど必要としないことを知り、前向きに障がい者雇用を進めることができました。

| この事例の取り組みポイント

・障害者職業センターを訪問し、雇用の進め方・職務設計の助言を受けた ・カウンセラーとともに事務業務や倉庫内作業の職務分析をして、倉庫業務に絞り込んだ ・倉庫作業を工程分解し、ピッキング・補充・検品などをタスク化して切り出した ・職業センターの訓練で実績のある求職者を紹介してもらい、2週間の職場実習で適性を確認した ・現場の不安に対して、社内勉強会(フォーラム参加含む)で発達特性と配慮を共有した ・声かけの定型化(「今お時間よろしいですか?」)や質問手順のルール化でコミュニケーションを補助した ・忘れやすい作業(パレット片づけ等)は作業項目へ追記し、落ち着いた場面で視覚的に再説明した |

入社後1カ月で、受け入れた社員の作業スピードと正確さが向上し、より大きな梱包や別工程にも挑戦できるようになりました。障害者職業センターでの職務分解を行い、職場実習で適性を確認したことが、未経験の中小企業でも障がい者雇用を実現できた要因と考えられます。

参考:障害者雇用事例リファレンスサービス「はじめての障害者雇用 イロハから」

4-2. 製造業(従業員54名)の生産ラインで聴覚障がいのある社員を受け入れた事例

株式会社ヒサダ九州工場は、操業開始直後から地元の自治体や支援機関と連携し、初めて聴覚障がいのある方を生産ラインで雇用しました。社内の仕組み改善と現場での工夫により、現在3名の聴覚障がい社員が安定して働いています。

この取り組みは「中小企業等における精神障がい者や発達障がい者の職場改善好事例集(平成29年度)」で優秀賞を受賞しました。

自動車部品を扱う製造業の現場は安全性と品質管理が厳しく、とくに聴覚障がいのある方を受け入れるには不安が伴います。音に頼る警告や口頭での指示が多いため、従来のやり方では事故やミスのリスクがあると考えられていました。そこで同社は、支援機関の助言を受けながら、コミュニケーションと作業指示を「見える化」する工夫を重ねました。

| この事例の取り組みポイント

・操業開始直後から地元の支援機関や特別支援学校を訪問し、受け入れ準備を進めた ・職場実習を通じて聴覚障がい者を初めて雇用し、採用拡大につなげた ・「作業要領書」を改善し、曖昧な口頭指示をやめて手順を視覚的に明示した ・電子メモパッドを導入して筆談を行い、情報伝達を正確にした ・自動溶接機にアラームランプを設置し、異常を視覚的に確認できるようにした ・QCサークルに聴覚障がい社員を参加させ、職場改善の意見を反映した |

これらの取り組みにより、聴覚障がい社員が安全かつ正確に作業できる環境が整い、工場全体の品質安定や職場コミュニケーションの活性化につながりました。

4-3. 総合板金メーカー(従業員104名)で初めて発達障がいのある方を受け入れた事例

京浜パネル工業株式会社は、既に知的障がい者や聴覚障がい者を雇用してきた実績を持ちながら、初めて発達障がいのある方を受け入れる際に、社長自らの研修と支援機関との連携によって定着を実現しました。この取り組みは「中小企業等における精神障害者や発達障害者の職場改善好事例集(平成28年度)」で優秀賞に選ばれています。

発達障がいのある方は、コミュニケーションや定着支援の工夫が求められるため、一般的には「受け入れが難しい」と見られがちです。とくに製造業のように精度や安全性を重視する現場では、不安を抱く企業も多くあります。

しかし、その多くはノウハウ不足や支援機関を活用していないことが原因であり、適切なサポートを取り入れれば解決可能です。京浜パネル工業でも不安を抱えながらのスタートでしたが、仕組みを整えることで成功につながりました。

| この事例の取り組みポイント

・社長自ら研修を企画・実施し、発達特性への理解を全社員に共有した ・ナビゲーションブックを活用して長所・配慮事項を把握し、指示系統を一本化した ・地域障害者職業センターのジョブコーチを導入し、作業理解や精神面を支援した ・作業計画書や手順書を整備して業務を視覚化し、わかりやすく指示した ・業務日誌を導入して承認や質問を見える化し、周囲の理解を促進した ・定型業務から段階的に難易度を上げ、本人のスキルアップを図った |

これらの取り組みにより、発達障がいのある社員は塗装部門で安定して業務を担えるようになり、社内の理解も深まって長期的な定着につながりました。

「発達障がいの受け入れは難しい」というイメージは、実際にはノウハウや支援の不足に由来する部分が大きいことを、この事例は示しています。社長のリーダーシップと支援機関の協力があれば、中小企業でも安定した定着を実現できるのです。

参考:障害者雇用事例リファレンスサービス「社長自らが社員研修を行い、社内理解を促進。技術が必要とされる塗装部門で、初めて発達障害者を受け入れ、支援機関と連携し、職場定着を図る。」

4-4. サイト運営会社(従業員130名)で特別支援学校から障がい者を受け入れた事例

特別支援学校との連携を通じて、障がいのある方をインターンシップや職場実習で受け入れ、本人に合った仕事を確保した事例です。

高級ホテル・旅館の宿泊ホテル「一休.com」を運営する株式会社一休は、数年間採用ゼロを打開するために、特別支援学校と連携し、インターンシップや職場実習を経て、障がいのある方に適した業務を見つけることで雇用を実現しました。

特別支援学校の見学をしたところ、「普通の高校生と変わらない」「障がいがわからない」と障がい者のイメージが変わったそうです。さらに職場実習を実施したことで障がいのある方の人柄やスキルを確認でき、一歩前に進めたそうです。

| この事例の取り組みポイント

・特別支援学校を見学し、障がいのある方の働く姿を知ることで社内の理解が進んだ ・インターンシップを通じて、清掃・書類整理・コピーなどの定型業務を実習し、適性を確認した ・「障害者雇用促進ハンドブック」を活用して、手続きや助成制度を把握した ・職場体験実習では人事総務チーム全員で準備と指導を行い、受け入れ態勢を整えた ・採用後は業務スケジュールを細かく作成し、成長に応じて仕事を広げていった |

特別支援学校との連携は、障がい者雇用の経験がない中小企業にとっても有効な第一歩になります。学校や支援機関の協力を得ながら段階的に進めることで、本人に合った業務を見つけ、安心して雇用を継続できる体制を整えることが可能です。

参考:東京都産業労働局「都内・身近な企業の障害者雇用取組事例集」(平成26年3月)(PDF)

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

5. 中小企業が障がい者雇用を前進させるための初めの一歩

前章では、具体的な工夫や支援を組み合わせて障がい者雇用を実現した中小企業の事例を紹介しました。事例から学べることは多いものの、「自社ではどう取り組みを始めればよいのか」という具体的な初手が見えずに立ち止まってしまう企業も少なくありません。

そこで本章では、中小企業が現実的に障がい者雇用を前進させるための「初めの一歩」を整理して紹介していきます。状況に応じて選べる複数の入り口を示し、最初の行動につなげやすくするのが目的です。

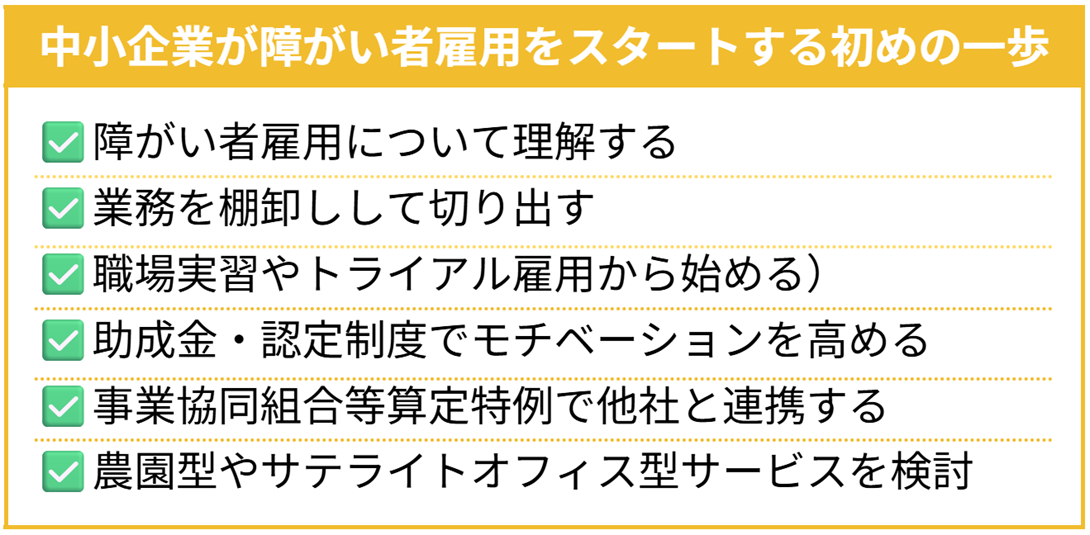

| 中小企業が障がい者雇用を前進させるための初めの一歩

・まずは障がい者雇用について理解・相談する ・業務を棚卸しして切り出す ・職場実習やトライアル雇用から始める ・助成金・認定制度を調べてモチベーションを高める ・事業協同組合等の仕組みで法定雇用率達成を目指す ・農園型やサテライトオフィス型のサービスを検討する |

中小企業での障がい者雇用は、自社内だけで抱え込まず、制度や支援の仕組みを積極的に活用することで、無理なく達成へ向けて動き出すことが可能です。

自社の現状をイメージしながら読み進めていただくことで、「明日から始められる一歩」が見つかるはずです。

5-1. まずは障がい者雇用について理解・相談する

中小企業にとって障がい者雇用の大きなハードルは、「そもそも何から始めればいいのか分からない」「障がい者を雇うイメージが湧かない」という段階です。採用や受け入れの経験がなければ、不安ばかりが先立ってしまうのも自然なことです。

そこで最初の一歩として有効なのが、障がい者雇用について理解を深める機会を活用することです。

ハローワークや地域障害者職業センターなどの公的支援機関では、企業向けに次のような取り組みが用意されています。

| 障がい者雇用を理解するための方法

・セミナーや見学会に参加する ハローワークと労働局が開催しているセミナーで障がい者雇用に関する基礎知識を学べるほか、見学会では実際に障がい者が働いている企業を訪問して現場の雰囲気を知ることができる

・障がい者雇用事例やマニュアルを読む JEED(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構)が提供する「障がい者雇用事例リファレンスサービス」やハンドブック・マニュアル・DVDを活用することで、先進的な取り組みや具体的な工夫を確認できる

・相談窓口を活用する 雇用関係や助成金の情報などはハローワーク、具体的な事業主支援計画の作成や職場での合理的な配慮、ジョブコーチの派遣などは地域障害者職業センターがおすすめ

・障がい者雇用の課題を分析してもらう 地域障害者職業センターでは、障がい者雇用の課題を分析し、体系的に雇用を支援する「事業主支援計画」の作成もサポートしてもらえる |

ハローワークは、「何を相談したらいいか分からない」「始めたいけどどうしたらいいか分からない」という段階でも気軽に活用できます。さらに、中小企業が実践的に雇用を進める段階では「地域障害者職業センター」が特に心強い存在となります。

中小企業にとって「どう受け入れるか」が最大のハードルになりがちなだけに、現場まで伴走してくれる地域障害者職業センターを活用することが、安心して一歩を踏み出すカギになります。

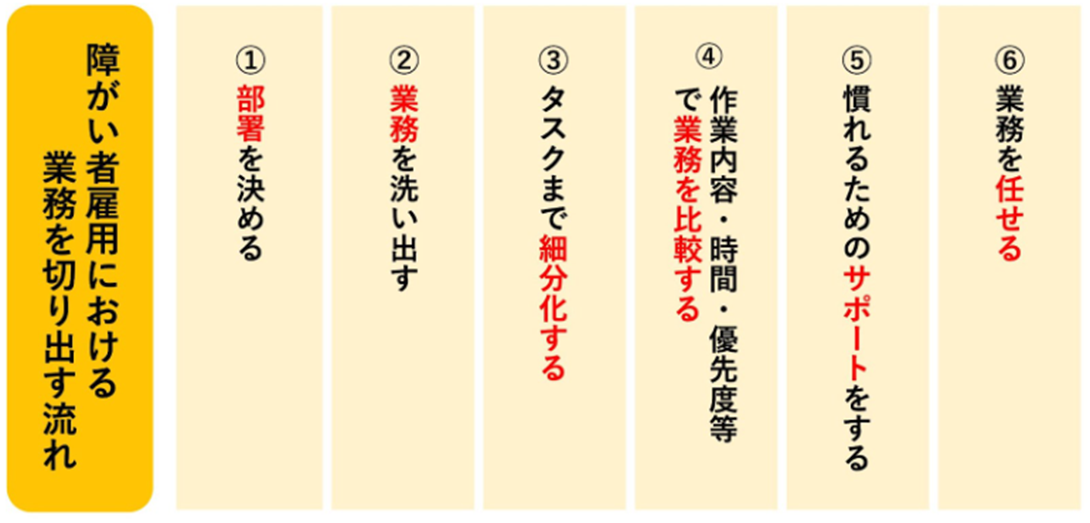

5-2. 業務を棚卸しして切り出す

3章でも解説したように中小企業では属人的な業務が増えやすく、障がいのある方に任せられる業務が見えづらくなりがちです。「うちには障がい者に任せられる業務がない」そんな風に考えている方のための最初の一歩は、業務を細かく棚卸しして、小さな単位に切り出すことです。

業務の切り出しは、次の手順で進めるのがおすすめです。

(1)配属候補の部署を決める

外注している作業がある、マニュアルがあればできる作業が残っている、定期的なルーティンがある、人手を要するが比較的簡易な作業がある、などの部署を優先します。現場責任者へのヒアリングから始めます。

(2)その部署の業務を全て洗い出す

「任せられそうか」でフィルターをかけず、まずはその部署にどのような業務があるのか全て洗い出していきます。

| すべての業務を洗い出す例

【事務の場合】 電話対応 / 来客対応 /簡単なオフィスの清掃 / 備品の補充 / 書類整理 / 書類作成 / メール送受信など 【経理部の場合】 伝票整理 / 請求書発行 / 売上集計 / 会計業務 / 決算業務 / 税務関係の業務など 【営業部の場合】 顧客管理 / 接客 / 問い合わせ対応 / 受発注業務 / メール対応 / 在庫管理など |

(3)タスクまで細分化する

切り出す業務を決めたら、それぞれの業務をより細分化していき、障がい者が作業しやすい業務を見つけます。

| 【事務】書類整理業務の具体的なタスクを細分化する例

1. 溜まった書類を日付順に並べる 2. 日付順にファイリングしていく 3. 確認が必要な書類を責任者へまわす 4. ファイリングした書類の束を書類棚に種類別にならべる |

障がい者が取り組みやすい業務としては、難易度が高くない業務や納期までの期間が長い業務、専門的な知識がない場合でも対応できる業務、一度覚えれば繰り返し進められる業務、意思決定が求められない業務などが該当します。

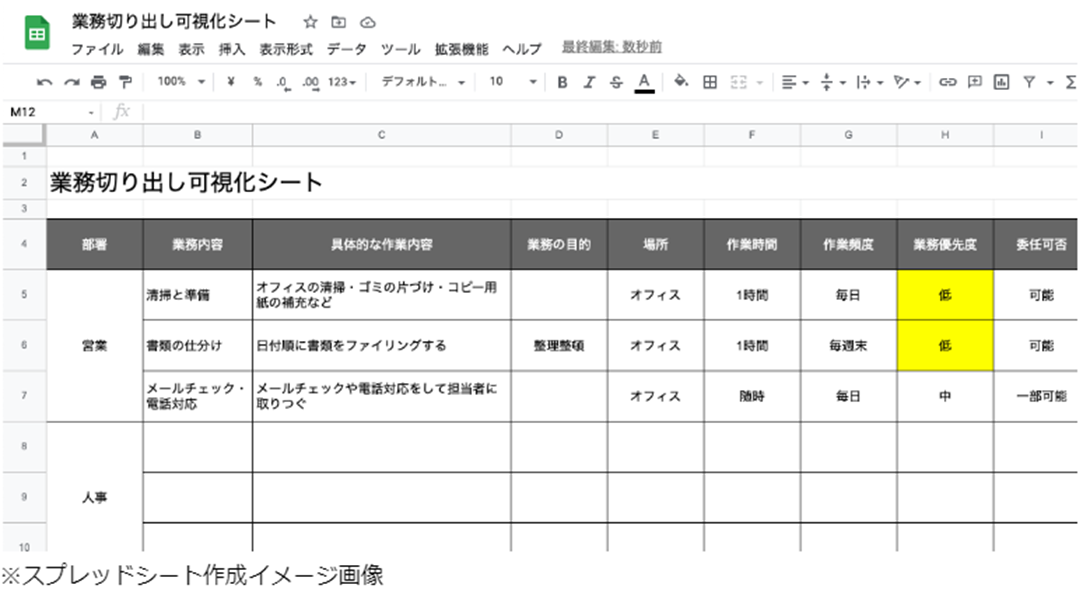

(4)作業内容・時間・優先度などで業務を比較する

障がい者それぞれの特性にあった仕事を切り出すために、業務切り出し可視化シートを作成して比較・検討します。

たとえば、作業内容の難易度や作業場所(障がいのある方が落ち着いて働けるか)、作業時間(長時間集中できるか)、作業頻度、業務の優先度、意思決定の要否、求める能力・スキルなどで、障がいのある従業員との相性を考えていきます。

(5)業務に慣れるためのサポートをする

雇用したあとは、まずは障がいのある方がその業務に慣れてもらうことを優先しなければいけません。業務に慣れるまでは一般社員のサポートが必要です。

「最初は0.5人分から試し、サポート前提で運用する」「自己判断しなければいけない仕事は最初には与えない」などの配慮が大切です。慣れたら範囲や難易度を段階的に広げていく運用がおすすめです。

(6)慣れてきたら業務をまかせる

最終的には、業務に慣れてきて1人でできる業務が増えてきた段階で、1人分の業務を任せます。的確な指示やマニュアルがあれば1人だけでも不安なく働けるようになるのが理想です。

業務を切り出すときには、障がい者に対して勝手な思い込みを作らないことが大切です。障がいを持っている人でも、障がい者一人ひとりで得意なスキルは違います。

頭ごなしに決めつけてしまうのではなく、ハローワークなどの力を借りながら、特性に合った業務の切り出しを行うことが重要です。

業務切り出しについてさらに詳しく知りたい方は、「【障がい者雇用】業務の切り出しの基礎知識|正しい方法とポイント3つ」の記事をご覧ください。

5-3. 職場実習やトライアル雇用から始める

中小企業が障がい者雇用を進める際、「いきなり本採用するのは不安」「障がい者との接点がないからまずは理解したい」という声は非常に多く聞かれます。実際、「どの業務を任せられるのか」「長く働いてくれるのか」という不安から最初の一歩を踏み出せない企業は少なくありません。

その不安を和らげる方法として有効なのが、職場実習やトライアル雇用といった制度を利用して、お試しから小さく始めてみることです。

| 職場実習とは

職場実習は雇用契約を伴わず、数日や数週間などの短期間で、障がいのある方を受け入れる仕組みです。目的は「雇用」そのものではなく、障がい者と企業の双方が不安を解消し、相互理解を深めることにあります。

職場実習の特徴 ・雇用を前提とせず、あくまで体験を通じて「障がい者雇用に対する理解を深める」ことが目的 ・障がい者雇用が初めての中小企業でも、実習を通して合理的配慮について考える機会になる ・障がい者の働く力をみることができ、現在の業務を見直すきっかけになる ・実習終了後に必ず雇用する必要がないので、受け入れやすい |

職場実習は、「障がい者雇用が初めてで全くノウハウがない」「どう接すればいいかわからない」と悩む中小企業にとって、第一歩にしやすい選択肢です。

| トライアル雇用とは

一方でトライアル雇用は、原則3カ月の有期雇用契約を結び、お試しで働いてもらう制度です。ハローワークの紹介を通じて行われ、国の助成金制度(障害者トライアル雇用助成金)が利用できます。

トライアル雇用の特徴 ・雇用契約を結んで実際に働いてもらうので、スキルや定着の可能性をしっかり確認できる ・一定期間の賃金に助成があるため、企業側のコスト負担が軽減される ・まずは試してみて、双方が納得できたら本採用に進むというステップを踏める |

この2つをうまく活用すれば、企業にとっては段階を踏んで安心して受け入れることができ、障がいのある方にとっても「自分に合う職場かを確かめられる」メリットがあり職場定着の可能性を高めます。

とくに障がい者雇用が初めての中小企業には、「まずは職場実習で理解を深める」→「次にトライアル雇用で実際に働いてもらう」→「本採用へ」という流れをおすすめします。障がい者雇用への理解を深めながら、実雇用率を上げていける効果的な進め方といえます。

5-4. 助成金・認定制度を調べてモチベーションを高める

「障がい者雇用に取り組まなければいけないのは分かっているけど、どうしても気持ちが前に向かない…」そんなときの初めの一歩としておすすめなのが、助成金・補助金の活用を確認してみることです。

障がい者雇用を進める企業を後押しするために、国や自治体はさまざまな助成金を用意しています。

| 障がい者雇用に関わる主な助成金

・特定求職者雇用開発助成金(障がい者を継続して雇用する場合に、最大で240万円を支給) ・トライアル雇用助成金(トライアル雇用する場合に、最大で月5万円×3カ月を支給) ・障害者職場実習支援事業(実習生を受け入れた場合に、1申請につき6万円を支給)(※東京都の中小企業の場合)

※助成金を受け取るには、各種要件を満たす必要があります。 |

中小企業の場合、大企業よりも助成金の支給額が高く設定されていたり、大企業にはない助成金が設けられたりしているケースがあります。

さらに、厚生労働省が運営する「もにす認定制度」では、障がい者雇用に関する優良な取組を行う中小企業を認定し、次のようなメリットが得られます。

| 中小事業主の認定制度「もにす認定」を受けるメリット

・認定マークを商品や広告に使用できる ・公共調達での加点評価を受けられる可能性がある ・日本政策金融公庫の低金利融資の対象になる ・厚労省や労働局のWebサイトで企業名が紹介される |

こうした助成金や認定制度を活用することで、金銭的な負担を軽くすることや、認定を受けて企業イメージや取引面でのプラス効果を得るという効果が得られます。

助成金や補助金、奨励金、認定制度は国だけでなく、自治体独自のものもあります。まずは管轄の労働局や自治体のWebサイトを確認して、自社が対象になる制度を調べてみましょう。

こうした仕組みやモチベーションを障がい者雇用を前向きに推し進める材料にすれば、最初の一歩を踏み出していくことができるはずです。

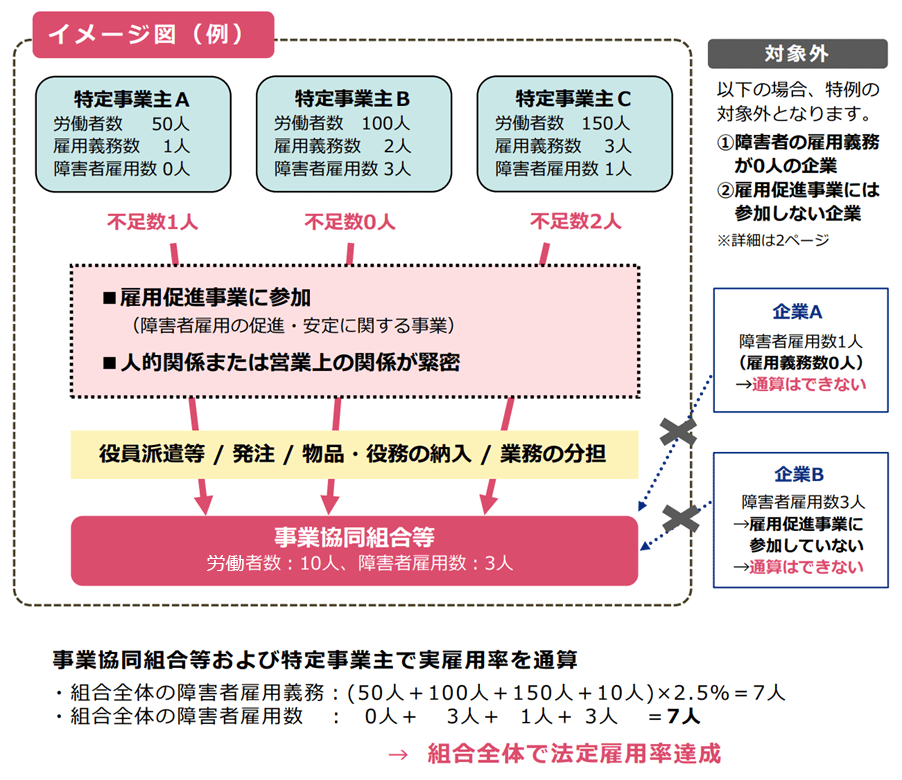

5-5. 事業協同組合等の仕組みで法定雇用率達成を目指す

「自社だけで障がい者雇用を進めるのは難しい」と感じる中小企業は少なくありません。業務を切り出す余裕がない、採用しても定着させられるか不安、といった理由から、最初の一歩を踏み出せずにいるケースも多いでしょう。

そのようなときに有効なのが、他の事業主と一緒に取り組む仕組みを活用することです。正式には「事業協同組合等算定特例」と呼ばれる制度で、事業協同組合や商工会などを通じて複数の中小企業が連携し、障がい者雇用率を一体で計算できる仕組みです。

| 事業協同組合等算定特例とは

・複数の中小企業が事業協同組合や商工会などを通じて共同で障がい者雇用を進め、雇用率を合算して計算できる制度 ・自社(組合員)内での雇用が難しい場合でも、組合を通じて法定雇用率を達成できる ・参加する企業は、雇用促進事業に参加して、役員派遣や発注、物品・役務の納入、業務の分担をすることが要件 ・制度を利用することで、地域ぐるみで障がい者雇用の受け皿を作れる |

出典:厚生労働省「事業協同組合等算定特例のご案内」(PDF)

| 事業協同組合等算定特例を活用している事例

事業協同組合等算定特例を活用している事例として有名なのは、花屋事業を展開する株式会社ローランズのケースです。2025年9月1日時点で130名の従業員のうち障がい者枠は90名。 |

なお、事業協同組合等算定特例の認定件数はまだ少なく、令和6年度時点で全国の認定件数はわずか9件にとどまっています。制度そのものは有効である一方で、活用事例が少なく、まだ多くの中小企業には浸透していないのが現状です。

だからこそ、先行事例から学びながらこの制度を利用することは、他社との差別化や新しい障がい者雇用モデルを築くチャンスにもなります。

「うちだけでは難しい」と思ったら、まずは所属している組合や周辺の企業との連携を探ることが初めの一歩になります。共同で取り組むという選択肢を知るだけでも、障がい者雇用をぐっと前向きに考えやすくなるでしょう。

5-6. 農園型やサテライトオフィス型のサービスを検討する

先ほど紹介した事業協同組合等算定特例以外に、「自社だけで障がい者雇用を進めるのが難しい」という企業の初めの一歩として検討できるのが、外部の障がい者雇用支援サービスを活用する方法です。

代表的なのが「農園型」と「サテライトオフィス型」です。どちらも雇用契約は自社で結びながら、働く場所や日常のサポートを外部が担ってくれる仕組みで、法定雇用率の達成に直接つながる点が大きな特徴です。

| 農園型障がい者雇用支援サービスとは

・外部の農園を活用し、農作業を通じて安心して働ける環境を提供 ・自然と触れ合う作業は心身の安定につながりやすい ・繰り返し性のある作業が多く、業務を任せやすい ・労務管理や定着支援は外部スタッフがフォローし、企業の負担を軽減 ・雇用契約は企業が結ぶため、法定雇用率に算入できる |

| サテライトオフィス型障がい者雇用支援サービスとは

・支援事業者が運営する外部オフィスで、障がいのある方が定型業務を担当 ・設備投資をせずに雇用を進められる ・支援スタッフが常駐し、日常のフォローを担うため安心 ・複数企業で共同利用するケースも多く、中小企業でも導入しやすい ・雇用契約は自社とのため、法定雇用率にカウントできる |

自社の業務だけで解決しようとせず、こうした外部の支援サービスの仕組みを「まず調べてみる」ことが、障がい者雇用を現実的に進める最初の一歩となります。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

6. 障がい者雇用が難しい中小企業だからこそ、活用できる仕組みは全部利用しよう

この記事では、中小企業であっても一定規模以上の会社では障がい者雇用の義務があることや、実際には多くの中小企業で法定雇用率の達成が難しい現状があることを確認しました。

そうした厳しい状況の中で、障がい者雇用を推し進めるには、前章で紹介した「初めの一歩」となるポイントをできるだけ組み合わせて、「絶対に障がい者雇用に着手する」という気概を持つことが重要です。

| 中小企業が障がい者雇用をスタートする初めの一歩

・障がい者雇用について理解する ・業務を棚卸しして切り出す ・職場実習やトライアル雇用から始める ・助成金・認定制度を調べてモチベーションを高める ・事業協同組合等算定特例を利用して他社と連携する ・農園型やサテライトオフィス型のサービスを検討する |

難しいからといって諦めるのではなく、制度やサービスを組み合わせることで障がい者雇用を進めやすくなるはずです。

とくに最後の「農園型やサテライトオフィス型」のように、外部の支援事業者と連携する方法は、自社だけではノウハウや受け入れ体制を整えにくい中小企業にとっては、有効な選択肢になります。採用から定着まで一気通貫で支援してくれる仕組みを使うことで、不安を解消しながら前進できるのです。

障がい者雇用は「難しいから自社には無理」ではなく、「難しいからこそ支援を受けて実現できるもの」と考えてみてください。制度や仕組みを最大限活用しながら、自社に合った方法で最初の一歩を踏み出していきましょう。

|

農園型の障がい者雇用支援サービスに興味がある企業は お気軽にJSHにご相談ください |

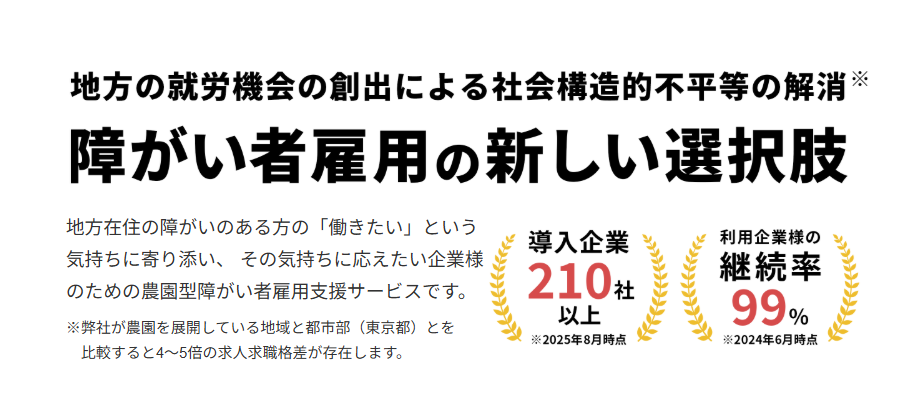

JSHの障がい者雇用支援サービスは、2025年6月時点で200社以上の導入実績があり、利用企業の継続率は99%(2024年6月時点)となっています。

これは、JSHの「障がい者と障がい者雇用に課題を抱える企業の架け橋になりたい」という思いに、多くの企業様が共感されているからこそだと考えています。

毎日の就労日報や定期的なオンライン面談を通じて、企業担当者が障がい者の就労状況を把握しやすくなる仕組みも用意されています。

「煩雑な手続きを確実に進めたい」「合理的な配慮や定着支援を外部と連携して進めたい」とお考えの企業担当者様は、ぜひお気軽に詳細資料をご覧ください。

|

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

7. まとめ

本記事では「中小企業の障がい者雇用」について、その問題点や進め方について解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。

◆中小企業でも40人以上の規模なら障がい者雇用義務がある

◆中小企業での障がい者雇用の現状データ

◆中小企業での障がい者雇用が難しい5つの理由

・そもそも人手が足りておらず余裕がない

・属人化しており業務を切り出しにくい

・マニュアル化・標準化が不十分な状況にある

・障がい者雇用・定着支援のノウハウが乏しい

・バリアフリーなどの環境整備の負担が重い

◆障がい者雇用に成功させた中小企業事例4つ

・照明メーカー(従業員21名)で初めて障がい者を受け入れた事例

・製造業(従業員54名)の生産ラインで聴覚障がいのある社員を受け入れた事例

・総合板金メーカー(従業員104名)で初めて発達障がいのある方を受け入れた事例

・サイト運営会社(従業員130名)で特別支援学校から障がい者を受け入れた事例

◆中小企業が障がい者雇用を前進させるための初めの一歩

・まずは障がい者雇用について理解・相談する

・業務を棚卸しして切り出す

・職場実習やトライアル雇用から始める

・助成金・認定制度を調べてモチベーションを高める

・事業協同組合等の仕組みで法定雇用率達成を目指す

・農園型やサテライトオフィス型のサービスを検討する

障がい者雇用が難しい中小企業だからこそ、活用できる仕組みは全部利用するつもりで取り組むことが大切です。

おすすめ記事

-

詳細を見る

2026年2月10日

ESG経営とは?導入すべきメリットから取組事例・注意点まで解説

「ESG経営とは、どういうものか知りたい」 「どうして今、注目されているのだろうか。ESG[...]

事例

-

詳細を見る

2026年1月16日

【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件

「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説

「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]

法律・制度