コラム詳細

2025/08/25

autorenew2025/11/19

パニック障がいの方の雇用|障がい者雇用の配慮・注意点・支援を解説

「パニック障がいのある方を雇用したいが、どう対応すればいいのか分からない」

「そもそもパニック障がいは、障がい者雇用の対象になるのだろうか」

「パニック発作が起きたとき、現場でうまく対応できるか不安」

こうした不安や疑問を感じて、この記事にたどり着いた方も多いのではないでしょうか。

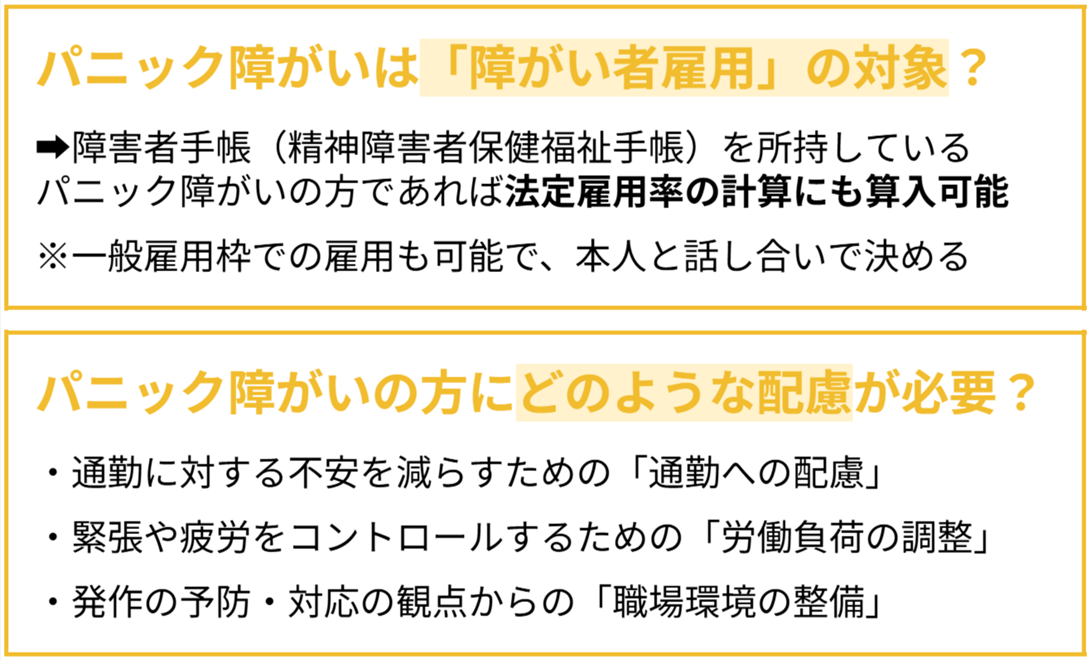

結論からお伝えすると、パニック障がいの方は、障害者手帳があれば「障がい者雇用枠」での雇用が可能で、法定雇用率の計算にも算入することができます。

ただし、パニック発作が起きたときの対応や、パニック障がいの方に向けた配慮が必要など、注意すべき点もあります。

本記事では、パニック障がいのある方を雇用する企業の人事担当者に向けて、必要な知識や実際の対応方法を解説するとともに、社内での準備手順や公的支援制度や助成金など実践的な情報まで、段階的かつ丁寧に解説していきます。

この記事を最後まで読むことで、パニック障がいの方を安心して迎え入れ、現場と本人の双方にとって無理のない職場環境を整えるための具体的な道筋がきっと見えてくるはずです。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

【目次】

1. パニック障がいの方を雇用する場合の基礎知識

2. パニック障がいの方に対して企業が配慮すべき内容(通勤・労働負荷・職場環境)

3. パニック障がいの発作が起きたときに周囲が行う対応方法

4. パニック障がいのある方を安心して雇用するための準備ステップ

5. パニック障がいの方の雇用時に活用できる支援制度・助成金

6. まとめ

1. パニック障がいの方を雇用する場合の基礎知識

パニック障がいのある方を雇用するにあたっては、「そもそもどのような症状なのか」「障がい者雇用の対象になるのか」などの基礎知識をまずは知っておく必要があります。

この章ではまず、パニック障がいの特性や症状をわかりやすく解説したうえで、「障がい者手帳の交付対象となるのか」「障がい者雇用枠と一般雇用枠の違い」など、制度面で押さえておくべきポイントを整理しています。

また、すでに在籍している社員がパニック障がいを発症したケースについての対処法も解説していきます。雇用判断の前提となる基礎知識として、読み進めてみてください。

1-1. パニック障がいとは(症状・特性)

パニック障がいとは、強い恐怖感や不安感を伴う「パニック発作」が繰り返し起こる精神疾患です。

パニック発作は突然起こり、動悸・息苦しさ・めまい・吐き気・過呼吸といった強い身体症状を引き起こします。多くの場合、症状は数分から10分以内でピークに達し、長くても1時間以内に自然に消失します。

しかしながら、本人にとっては「死んでしまうのではないか」「自分が自分でなくなってしまいそうで怖い」という強い恐怖感を伴います。さらには、発作が再び起こるのではないかという不安(予期不安・広場恐怖)が常に付きまとうことになります。

| パニック発作 | 前触れもなく強い恐怖感や不安感が訪れ、動悸・息苦しさ・めまい・吐き気・過呼吸といった強い身体症状を引き起こす |

| 予期不安 | 「発作が起こるのではないか」「次の発作で死んでしまったらどうしよう」などという不安・心配を感じること |

| 広場恐怖 | すぐに逃げられない、または助けが得られそうにない状況や場所にいることに恐怖や不安を抱く状態

(場所は「広場」に限られず、エレベーターや電車の中、車の運転中など) |

外見からは分かりにくいため周りに理解されにくく発作が短時間で改善するため、医療機関で検査を受けても異常が見つからないこともあります。周囲から理解を得られずに「甘え」や「考えすぎ」などと言われて発見が遅れることもあります。

さらに、発作が起こりやすい場所を避けて外出を控え続けたことによって、うつ病を併発してしまうケースもあります。

1-2. パニック障がいは「障害者手帳 」の交付対象で「障がい者雇用」での採用が可能

パニック障がいのある方が「精神障害者保健福祉手帳 」を所持していれば、企業はその方を「障がい者雇用枠」として雇用することが可能で、障がい者の法定雇用率の算定対象にもなります。

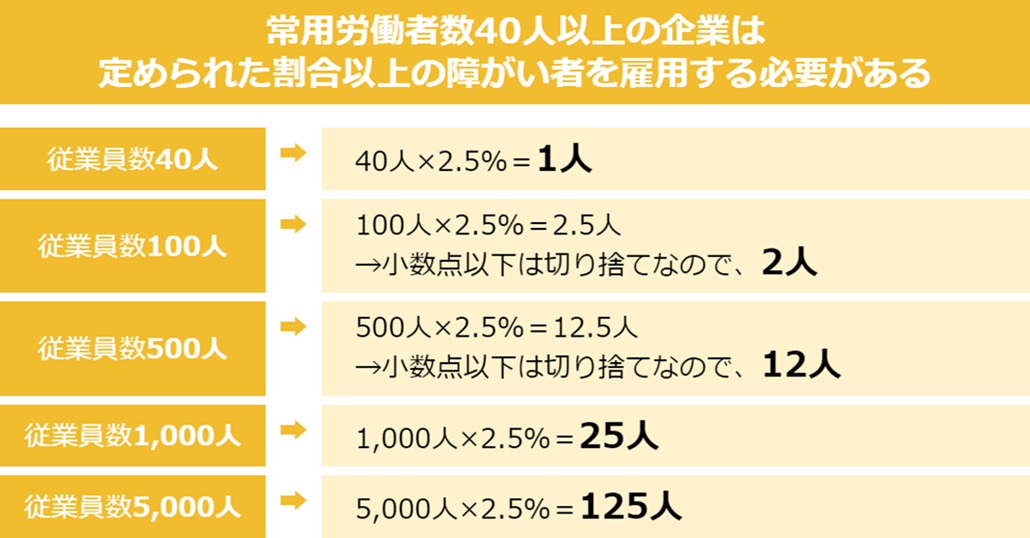

障害者雇用促進法 により、企業は、従業員に占める障がい者の割合を「法定雇用率」以上(2025年時点では2.5%)にする義務があります。たとえば常用労働者数40人以上の企業は1人以上の障がい者を雇用する必要があります。

パニック障がいは「精神障害者保健福祉手帳 」の交付対象になり、この「精神障害者保健福祉手帳 」を持つ方は、法定雇用率を計算するときの「障がい者」に含めることができます。

※逆にいうと、パニック障がいを患っていても、精神障害者保健福祉手帳 を交付されていなければ、法定雇用率を計算するときの「障がい者」には該当しません。

※詳しくは、「障がい者雇用における法定雇用率とは?計算方法や企業への影響を解説」の記事も参照ください。

1-3. ただし「一般雇用枠」で雇用することも可能

パニック障がいのある方が精神障害者保健福祉手帳を所持していても、必ずしも障がい者雇用枠で雇用しなければならないわけではありません。

一般雇用枠で雇用することも制度上は可能であり、働き方の希望・体調・職場の体制に応じて、本人との話し合いにより柔軟に決めることが可能です。

また、精神障害者保健福祉手帳を申請していない・交付されていないという方は、もちろん一般雇用枠で雇用することが可能です。

| 症状の安定度 | 特別な配慮が必要であれば障がい者枠、比較的安定していれば一般雇用枠も検討 |

| 本人の意向 | 評価・待遇・将来のキャリアへの希望により選択 |

| 職場の体制 | サポート体制や勤務調整の余地によって変わる |

| 支援制度の活用希望 | 就労支援や助成金制度を活用したい場合は障がい者枠が有利 |

| 法定雇用率との関係 | 精神障害者保健福祉手帳を所持しているかどうかで違うため、どちらの雇用枠かは関係がない |

どちらの雇用枠で雇用するかどうかについては、症状の強さや働き方の希望を丁寧にヒアリングし、企業側の体制とも照らし合わせながら「無理のない雇用形態」を話し合いで決定するのがおすすめです。

1-4. どちらの雇用枠でも合理的配慮・差別禁止の対象となる

パニック障がいのある方を雇用する場合には、障がい者雇用枠か一般雇用枠かにかかわらず、本人の求めに応じて「合理的配慮」を行う必要があり、差別も禁止されています。

雇用の分野においては、改正障害者雇用促進法で、以下のことが定められています。

| 職場で障がいのある方に必要とされる措置内容

・募集・採用時に障がいのある人とない人との均等な機会を確保しなければならない ・採用後に均等な待遇を確保しなければならない ・障がいのある人の能力発揮に支障となっている事情の改善のために、必要な措置をとらなければならない(=合理的配慮) |

※障害者雇用促進法については、「【2024年】障害者雇用促進法とは?押さえるべき改正内容も解説」の記事もぜひ参考になさってください。

この障害者雇用促進法における「障がい者」とは、「身体障がい、知的障がい又は精神障がいがあるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者」と定義されており、手帳の有無は問いません。

つまり、パニック障がいの方を雇用する場合には、雇用枠を問わず、上記の合理的配慮や差別禁止が必要となります。

1-5.【補足】社員がパニック障がいを発症したと思われる場合の対応

もしすでに在籍している社員に、パニック障がいが疑われる症状が見られた場合には、早急に配置換えや制度変更をするのではなく、まずは冷静に本人の状態を把握し、医療機関での受診を勧めることが重要です。

| パニック障がいが疑われる症状の例

・突然会議を退席して、顔色が悪く息苦しそうだった ・通勤の遅刻・欠勤が増えて、「満員電車がつらい」と話していた ・「理由はわからないが不安になる」と本人から相談された |

このようなケースでは、「最近体調はどう?」とやわらかく声をかけ、本人が話しやすい環境を作ることが大切です。

そのうえで、「必要があれば医療機関に相談してみてもいいかもしれません」と、あくまで本人の意思を尊重しながら医療機関の受診を促すことが推奨されます。

パニック障がいは、ストレス・疲労・環境要因などをきっかけに、それまで健康だった人でも突然発症する可能性のある病気です。男性で1.8%程度、女性では5.4%程度の割合の方がパニック障がいの診断基準を満たしていた という調査結果があり、決して珍しい病気ではないと捉えることができます。

一時的に休憩を取りやすくしたり、刺激の少ない業務に変更したりするなどできる範囲の対応を行うとともに、産業医や医療機関に診てもらうのがベストです。

その後、必要に応じて障がい者雇用枠への切り替えや合理的配慮を検討していきましょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

2. パニック障がいの方に対して企業が配慮すべき内容(通勤・労働負荷・職場環境)

パニック障がいのある方を雇用する際には、症状そのものだけでなく、日々の業務や職場環境との相性を見極めた配慮が必要になります。

発作が起こらないように予防すること、そして、もし発作が起きたとしても落ち着いて対応できるような体制を整えておくことが、安心して働ける職場づくりの鍵になります。

この章では、パニック障がいのある方にとって企業が配慮すべき内容を3つの観点からご紹介します。

| パニック障がいの方に対して企業が配慮すべき内容の例

・通勤に対する不安を減らすための「通勤への配慮」 ・緊張や疲労をコントロールするための「労働負荷の調整」 ・発作の予防・対応の観点からの「職場環境の整備」 |

これらの配慮は、特別な制度や大がかりな対応を求めるものではなく、企業と本人が対話を重ねながら少しずつ取り入れていけるものばかりです。

採用前の検討段階から、または雇用後の体制整備の際にも、ぜひ参考にしてみてください。

2-1. 通勤への配慮(満員電車を避ける・テレワークの導入)

パニック障がいのある社員を受け入れる際には、通勤による不安や発作を防ぐための配慮が非常に重要です。とくに、満員電車を避ける工夫やテレワークの導入は、職場定着に大きく寄与します。

前述したように、パニック障がいは、発作への「予期不安」が常につきまとう病気です。閉塞感のある満員電車や、人が密集した空間が発作の引き金になるケースが多く、通勤時の不安が強い方にとっては、出社そのものが大きなストレスになります。

そうした予期不安を回避するためには、満員電車や人混みを避けるような工夫が効果的です。

| パニック障がいのある方への通勤への配慮の例

・時差通勤を可能として、通勤ラッシュを避けた時間の出勤を認める(早朝出勤や遅めの出勤など) ・出社は週2〜3日とし、残りは在宅勤務に切り替える ・体調が安定している日は出社、つらい日はリモート勤務など、柔軟に選べるようにする ・通勤に困難を抱える従業員のために、送迎バスを導入するなど |

パニック障がいのある方にとって、「通勤に対する不安を減らせるかどうか」は就労継続の鍵になります。時差出勤やテレワーク、柔軟な出社ルールなどを設けて、パニック障がいの方の不安を取り除くことが大切です。

2-2. 労働負荷を調整する(労働時間・業務量・責任範囲)

パニック障がいのある方が安心して働き続けるためには、業務内容や労働時間、責任の重さといった「労働負荷」全体を無理のない範囲に調整することが重要です。

パニック障がいのある方は、緊張・ストレス・疲労の蓄積などにより発作が誘発されやすい傾向があります。「完璧にやらなければ」「人に迷惑をかけたくない」といった思考を持つ方も多く、過重な業務負荷は体調の悪化や予期不安の増幅につながります。

| パニック障がいのある方の労働負荷を調整する例

・長時間勤務を避け、短い時間からの勤務でスタートする ・経験や体調に応じて、徐々に業務の幅を広げていく ・対外的な対応やクレーム対応など、緊張度が高い業務を一部除外する ・担当業務を固定し、突発的な仕事を減らすよう調整する ・頑張りすぎないよう、上司が日常的に声かけを行う |

本人は「大丈夫です」と言っていても、周囲の期待に応えようとして無理をしているケースもあります。

上司や人事担当者は、勤務状況や表情、日々の言動に注意を払いつつ、「最近、業務量多くないですか?」と声をかけることも大切な配慮です。

パニック障がいのある方が長く働くためには、業務の種類・量・時間の調整を通じて「安心できる労働環境」をつくることが欠かせません。本人の様子を見ながら、柔軟な業務設計を行うことが重要です。

2-3. 職場環境を整備する(席配置・休憩スペース・相談体制など)

パニック障がいのある方が安心して働ける職場をつくるためには、パニック発作が起きにくい、または発作が起きても対処できるような「職場環境」の整備がとても重要です。

| パニック障がいの方の職場環境を整備する例

・本人にヒアリングしたうえで、発作が起こったときに安心できるスペースを確保しておく ・本人が落ち着ける環境をヒアリングして、その条件に合う席や作業場で働いてもらう(周りが空いた静かな席など) ・会議中や業務中でも、発作時にすぐ移動できる休憩スペースを設置する ・周りの社員にも、「不調を感じたらこのスペースで休んで良いことになっていること」を周知して理解してもらう ・本人の同意を得たうえで信頼できる上司や同僚を近くに配置し、対応をサポートできるようにする ・チーム内で、「何かあったときに誰が対応するか」を事前に話し合っておく |

パニック障がいの方にとって、「予期不安が起こりにくいスペースで働くこと」と「発作が起こっても安心できる休憩スペースがあること」の2つはとくに重要です。

物理的な職場環境に加えて、周囲の理解やサポートも重要となります。周囲にも配慮の内容や必要性を理解してもらい、心理的安全性のある職場づくりを目指しましょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

3. パニック障がいの発作が起きたときに周囲が行う対応方法

パニック障がいのある方を雇用する企業にとって、最大の不安は「発作が実際に起きたときに、どう対応すればいいのか分からない」という点ではないでしょうか。

この章では、発作が起きたときに、職場でできる具体的な対応に特化して解説します。事前に対応方法を知っておくことで、発作時に慌てずに対応できる体制を整えておきましょう。

| ※この章では、パニック発作が起きたときの周囲の対処法について記載しています。実際には、パニック障がいの方それぞれで症状や感じ方が違うため、本人にヒアリングして、発作のときにしてほしいことなどを聞いておくと安心です。 |

3-1. 静かに声をかけて「大丈夫ですよ」と安心を伝える

パニック発作時には、まず本人に落ち着いて「大丈夫ですよ」と伝えることが、最初の一歩になります。

専門的な医療行為は必要ありません。大切なのは、本人を落ち着かせて、不安を増幅させない安心できる対応を心がけることです。

パニック障がいのある本人にとって、いざパニック発作が起きてしまうと「このまま死んでしまうかも」という強い不安が襲います。さらに勤務中に発作が起きたことにより「発作が終わらなかったらどうしよう」「周りに迷惑をかけてしまう」という気持ちになる方もいるかもしれません。

誰かが冷静にそばにいてくれるだけで安心感が生まれ、症状が悪化しにくくなることが知られています。

| 具体的な対処方法の例

・周囲が取り乱さずに、静かで安心できる声でコミュニケーションを取る ・「今すぐなにかをしなくてもいいですよ」と本人のペースを尊重する ・発作が起きたことにより、周囲から注目が集まらないよう配慮する

※発作時に掛けてほしい言葉などを事前に本人に確認しておくと安心です。 ※パニック発作時に紙袋を口にあてる、というのは昔の誤った治療法とされています。 |

パニック発作はなんの前触れもなく起こり、タイミングをコントロールすることが難しいもの です。そのことを周囲も知っておき、ネガティブな言葉を使うことは絶対に辞めましょう。

「発作が起きても気にすることはない」という態度で接することが、何よりの支援になるでしょう。

3-2. 深呼吸を促して静かな場所に移動を提案する

本人が過呼吸や息苦しさを感じていたり、その場にいることに抵抗を示したりする場合には、呼吸を整えるサポートや人目から離れる提案が有効です。

パニック発作の症状には、呼吸の乱れ・息苦しさ・動悸・震えなどがあり、その場での刺激や視線がさらなる発作悪化の要因になります。

| 具体的な対処方法の例

・「ゆっくり息を吸って吐いてみましょう」と深呼吸を一緒に行う ・「もしよければ、少し静かな場所に移動しましょうか」と落ち着いた誘導を提案する ・椅子に座って目を閉じることを提案する

※発作時に掛けてほしい言葉などを事前に本人に確認しておくと安心です。 |

できれば、仕事場の近くに、発作が終わるまで座っていられる場所を確保しておくのがおすすめです。できるだけ人目につかない場所がベストです。

3-3. 発作が起きた後には本人と対応について振り返る

パニック発作が起きた後には、本人が落ち着いた後に振り返りの時間を取って、今回の発作が起きる前の予兆や起きた後のフォローがどうだったかを話し合い、さらに今後の対応を調整していきましょう。

パニック障がいのある方は、人によって安心できる対応がまったく異なります。たとえば、発作時に「人から離れて一人になりたい」という方もいれば、「そばにいてほしい」と感じる方もいます。

あらかじめ意思確認をしておくことで、本人にとって過不足のないサポートができ、周囲も安心して対応できます。

| 具体的な対処方法の例

・発作時には一人で安心できる場所に行きたいのか、誰かが近くに居たほうが安心するかヒアリングしておく ・発作が起きそうなときは「静かに席を外すこと」を決めて周知する、など |

発作が起きる前に対処法を決めておくことはもちろん、発作が起きた後に「今回の対応がどうだったか」をヒアリングして今後の対応に活かすことで、本人が安心して今後も働ける環境を作っていきましょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

4. パニック障がいのある方を安心して雇用するための準備ステップ

パニック障がいのある方への配慮の例や、パニック発作が起きたときの対応について理解が深まったところで、ここからは、企業として安心して受け入れるための準備ステップを紹介していきます。

とくに障がい者雇用に慣れていない企業の場合は、「そもそもどのような準備をしておけばよいのか」「何を確認し、どこまで配慮すればよいのか」が気になるところでしょう。

この章では、パニック障がいのある方を雇用するにあたって、雇用前に確認すべきことや社内で整えておくべきこと、法令上必要な手続きや注意点など、実際に企業が行うべき準備について段階的に解説します。

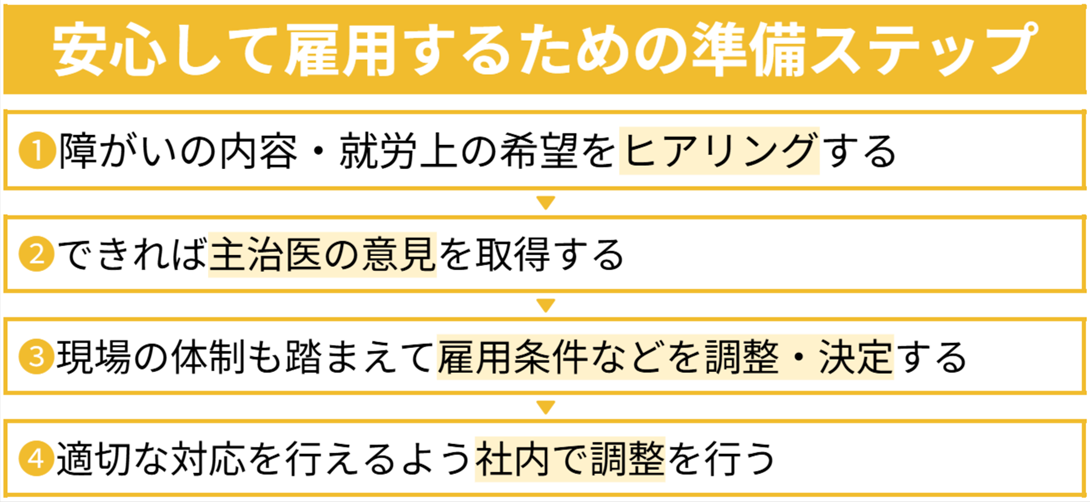

| パニック障がいのある方を安心して雇用するための準備ステップ

・障がいの内容・就労上の希望をヒアリングする ・できれば主治医の意見を取得する ・現場の体制も踏まえて雇用条件などを調整・決定する ・適切な対応を行えるよう社内で調整を行う |

本人とのやりとりや社内体制の整備を丁寧に行うことで、無理のない受け入れと、働きやすい職場づくりの両立が可能になります。次の項目から、ひとつずつ確認していきましょう。

4-1. 障がいの内容・就労上の希望をヒアリングする

パニック障がいのある方を雇用するにあたっては、まず最初に、「どのような症状があり、働くうえでどんな不安や希望があるか」について、本人から直接ヒアリングすることが大切です。

パニック障がいといっても、発作の頻度やきっかけ、発作が起きたときの対処法が人によって異なります。画一的な対応ではなく、本人にとって必要な配慮を個別に把握することが必要不可欠です。

また、本人の働き方に関する希望や懸念を最初に共有しておくことで、後の雇用形態の選定や支援体制の構築にもつながります。

| 雇用前(面接時など)に聞いておく内容

・現在の主な症状(例:発作の頻度や発作が起きやすい状況) ・服薬や通院などの治療状況(継続中か、安定しているか) ・発作が起きそうなとき、どのような兆候があるか、自覚できるか ・過去の職場で発作を避けるために工夫していたこと ・発作が起きたとき、どのような対応をしてもらえると安心か(声をかけてほしい、そっとしておいてほしいなど) ・通勤時に不安を感じる場面(満員電車、長距離通勤など) ・働くうえで苦手な作業や場面(人前で話す業務、電話応対など) ・得意な業務・集中しやすい作業環境(単純作業/静かな場所など) ・休憩や離席のタイミングについて、どのように運用できると安心か ・発作や不調時に、誰に相談・報告したいか(上司・支援者など) ・他の社員への情報共有について、どこまで伝えてよいか(同意確認) ・就労支援機関や主治医と連携しているか(意見書の取得の可否) |

ここでヒアリングする内容は、合否判断に使うものではなく、適切な合理的配慮を検討する目的であることを明示して聞き取りましょう。回答しにくそうな項目については「差し支えなければ教えてください」とやわらかく伝えて、緊張を解きながら面接を進めると良いでしょう。

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)がまとめている「精神障害者雇用管理ガイドブック」も参考になるので、ぜひ雇用前に目を通しておくことをおすすめします。

4-2. できれば主治医の意見を取得する

面接時などに本人からヒアリングした内容をもとに、就労が可能かを確認するため、できれば「主治医の意見」も参考にするのが望ましいといえます。

主治医の意見取得は必須ではありませんし、主治医には守秘義務があるため、かならずしも意見を得られるとは限りません。しかしながら、できるだけ必要な配慮を行うために、本人から主治医の意見書を出してもらうか、本人の承諾を得て診察に同行して主治医の意見を得る方法を取ると良いでしょう。

必要に応じて、就労支援機関(就労移行支援事業所や地域障害者職業センターなど)と連携することで、主治医との情報共有を間接的にサポートしてもらうこともできます。

取得が難しい場合には、「就職することについて、主治医から何か注意やアドバイスはありましたか?」などと本人から主治医の見解を確認しましょう。

4-3. 現場の体制も踏まえて雇用条件などを調整・決定する

本人の希望と主治医の意見を確認できたら、最後に現場の体制も踏まえて、雇用条件を調整・決定していきましょう。

企業には労働契約法上の「安全配慮義務」があり、働く方の体調に無理のない形で就労環境を整備する必要があります。一方で、業務上どうしても譲れない条件や人員体制もあるため、本人の希望と現場の実情をすり合わせながら、雇用条件を設計することが持続的な雇用につながります。

| 具体的な調整項目の例

・勤務時間(1日6時間からの開始、週3勤務からのスタートなど) ・勤務形態(原則在宅勤務、通勤時の時差出勤など) ・担当業務(対人対応を避ける、集中できる単純作業から開始など) ・休憩や離席のルール(不調時の申告方法、上司への伝達ルートなど) ・発作時の対応について、事前に同意のうえ対応内容を合意しておく |

適切な雇用条件や配慮の内容を決めるのが難しい場合は、ハローワーク(就労移行支援事業所)や地域障害者職業センターなどの公的支援機関を活用することも有効です。

必要に応じて、支援機関スタッフの面談同席、配慮内容の伝達や調整、体調や勤務状況に関するアドバイスや橋渡し、職場適応援助(ジョブコーチ)の派遣など、さまざまなサポートを無料で受けることができます。

| 法定雇用率との関係も確認しておこう

障がいのある方を雇用する際には、障害者雇用促進法に基づく「法定雇用率」の制度についても理解しておくことが重要です。

2025年時点では、民間企業に課される法定雇用率は2.5%(2026年7月には2.7%へ引き上げ予定)で、常用労働者を40人以上雇用している企業は、障がい者を1人以上雇用しなければなりません。

法定雇用率において「障がい者」としてカウントできるのは、精神障害者保健福祉手帳など法令に基づく障害者手帳を所持していることが条件です。また、労働時間によって雇用率に含める障がい者のカウント方法が異なります。

パニック障がいのある方は「精神障がい者」に該当するため、以下のようにカウントされます。

・週の所定労働時間が30時間以上の場合:1人とカウント

※以前は1人とカウントするための条件が設けられていましたが、当面の間、雇入れの日からの期間などにかかわらず、1人とカウントされることになっています。

つまり、パニック障がいがある方を雇用した場合には、障害者手帳の有無や、週の所定労働時間によって、法定雇用率の計算が変わってきますので、十分に留意しましょう。

法定雇用率の計算方法やカウント方法については、「【2024年最新】障がい者のカウント方法を解説!計算式と早見表付」の記事もぜひ参考になさってみてください。 |

4-4. 適切な対応を行えるよう社内で調整を行う

本人と合意した配慮や業務内容を実現するためには、社内での人員配置や運用ルールを整え、現場で無理なく対応できる体制を整えることが不可欠です。

具体的には、以下のような調整をしっかりと行っておきましょう。

| 具体的に必要となる社内調整の例

・本人が不調時に休める休憩スペースや、本人が落ち着ける作業場所を確保する ・業務量や指示方法について、勤務する部署で調整しておく ・発作時の対応方法をあらかじめ決めて、本人・上司で共有しておく ・上司やチームメンバーの誰が対応するかを決めておく ・本人の同意を得たうえで、配属先の社員に必要な配慮事項を説明して、理解と協力を得ておく ・フレックスタイム制や時差通勤、在宅勤務などを初めて導入する場合には、就業規則など必要な調整を行う |

また、障がい者雇用が初めてという場合には、以下のような点にも注意しておきましょう。

| 障がい者雇用に慣れていない現場の場合の注意点

・障がい者雇用における合理的配慮と差別禁止について、従業員に周知しておく ・相談窓口や報告ルートを明確にし、不調やトラブル時に早期対応できる体制を整える ・人事評価や勤怠管理などにおいて、不利益な取り扱いが生じないよう基準を再確認する ・常時雇用している障がい者が5人以上の場合には「障害者職業生活相談員」の選任が義務付けられているため、準備をしておく ・その他、障害者雇用促進法にあるような「解雇届の提出」や「雇用状況の報告」の準備をしておく |

障がい者を雇用するうえで遵守しなければならない内容については、「【2024年】障害者雇用促進法とは?押さえるべき改正内容も解説」の記事もぜひご覧ください。

なお、障がい者雇用について困ったときにすぐ相談できるよう、地域障害者職業センターやハローワークなど外部支援機関の連絡先を把握しておくことも重要です。

こうした公的機関は無料でさまざまなサポートをしてくれるため、抱え込まずに気軽に相談してみましょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

5. パニック障がいの方の雇用時に活用できる支援制度・助成金

前章までで、パニック障がいの方を雇用する場合の流れがかなりイメージできるようになったのではないでしょうか。さらに安心して雇用を進めるには、活用できる支援制度も知っておくことが肝要です。

この章では、障がいのある方を安心して雇用するために活用できる支援制度と助成金についてご紹介します。

企業がこうした支援を上手に活用することで、社内に過度な負担をかけずに雇用を継続しやすくなり、結果として職場の定着や業務の安定にもつながります。

「制度があることを知らなかった」と後から後悔することのないように、活用できるものをひとつずつ確認していきましょう。

5-1. 公的支援制度(ハローワーク・地域障害者職業センターなど)

パニック障がいのある方を雇用する企業は、ハローワーク(公共職業安定所)や地域障害者職業センターなどの公的機関から、無料で専門的な支援を受けることができます。

障がい者雇用に慣れていない企業の場合、制度理解や配慮の方法に戸惑う場面も多くなります。こうした際に、行政が設置する公的支援機関が、雇用前から雇用後まで幅広くサポートを行ってくれる体制が整っています。

とくに、本人と企業の間に入って調整を行う「ジョブコーチ」支援や、働き始めた後の定着支援の仕組みは、多くの企業で安心材料となるはずです。

| 全国のハローワーク | 求人票の作成支援、面接会案内、助成金制度の窓口など、雇用前の初期相談など採用に対するさまざまな相談ができる |

| 地域障害者職業センター | 合理的配慮の検討や、本人とのマッチング支援、職場適応援助者(ジョブコーチ)の派遣など、雇用前後の実務支援をしてくれる |

| 障害者就業・生活支援センター | 障がい者の就業と生活の両面から支援し、通院や服薬と仕事の両立支援などもサポートしてくれる |

さらに詳しくは、「企業向けの障がい者雇用支援10撰|概要・条件などをまとめて解説」の記事もぜひご覧ください。

困ったときはまず「ハローワーク」か「地域障害者職業センター」に相談すれば、必要に応じて他の機関へ連携してもらうことも可能です。

これらの公的支援はすべて無料で受けられますし、「何を相談していいか分からない」という段階でも丁寧に対応してもらえます。障がい者雇用が初めてでも、採用から定着までを支援してもらえる心強い存在です。

「自社だけで抱え込まず、専門機関と連携する」という視点で取り組むことが、長期的な雇用の安定につながります。

5-2. 障がい者雇用に関する助成金制度

障がい者雇用においては、業務の切り出しや指導時間の確保、環境整備など、通常よりも配慮に時間やコストがかかることがあります。こうした企業側の負担を軽減し、障がい者の安定的な雇用を後押しするために、厚生労働省では雇用開始時や職場定着に応じた助成制度を整備しています。

以下は、精神障がいのある方(パニック障がいを含む)を新たに雇用・継続雇用する企業が活用しやすい代表的な助成金制度です。

| 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) |

| 高年齢者や障がい者などの就職困難者をハローワークなどの紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、助成金が支給される制度

・対象:週20時間以上勤務で、継続雇用が見込まれる身体・知的・精神障がい者 ・支給額:中小企業の場合、最大で240万円(40万円×6期)を支給

詳しい支給条件については、厚生労働省|特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)を確認のうえ、都道府県労働局またはハローワークにお問い合わせください。 |

| キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース) |

| (1)有期雇用労働者を正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換する措置

(2)無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する措置 のいずれかを継続的に講じた場合、助成金を受けることができる制度

精神障がい者の場合、中小企業で最大120万円(60万円×2期)を支給

詳しい支給条件については、厚生労働省|キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)を確認のうえ、都道府県労働局またはハローワークにお問い合わせください。 |

| 障害者トライアルコース |

| ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介により、就職が困難な障がい者をトライアル雇用した場合に助成金が支給される制度

対象労働者が精神障がい者の場合、月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月(あわせて最長6か月間)支給

※ほかにも対象労働者の詳しい条件や要件があります。 ※詳しい支給条件については、厚生労働省|障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコースを確認のうえ、都道府県労働局またはハローワークにお問い合わせください。 |

そのほか、職場支援者の配置や職場復帰支援に関する費用を補助する「障害者介助等助成金」や、都道府県などの自治体が独自に実施している助成金などもあります。

活用できる助成金の詳細や手続きについては、管轄の労働局やハローワークに相談して、企業のコスト負担を減らしながら継続的な雇用を目指しましょう。

| 必要に応じて、民間の障がい者雇用サポートも上手く活用しよう

公的な支援制度に加えて、必要に応じて民間企業が提供する障がい者雇用支援を活用すれば、企業はより柔軟で現実的な雇用のあり方を実現できます。

たとえば当社・株式会社JSHが展開する「コルディアーレ農園」は、障がいのある方の「働きたい」という気持ちに寄り添い、 その気持ちに応えたい企業様のための農園型障がい者雇用支援サービスです。

コルディアーレ農園は、障がいのある方が住み慣れた地域で、個々の障がいの特性に応じて、安心して長く働ける環境づくりを目的に生まれた就労の場です。

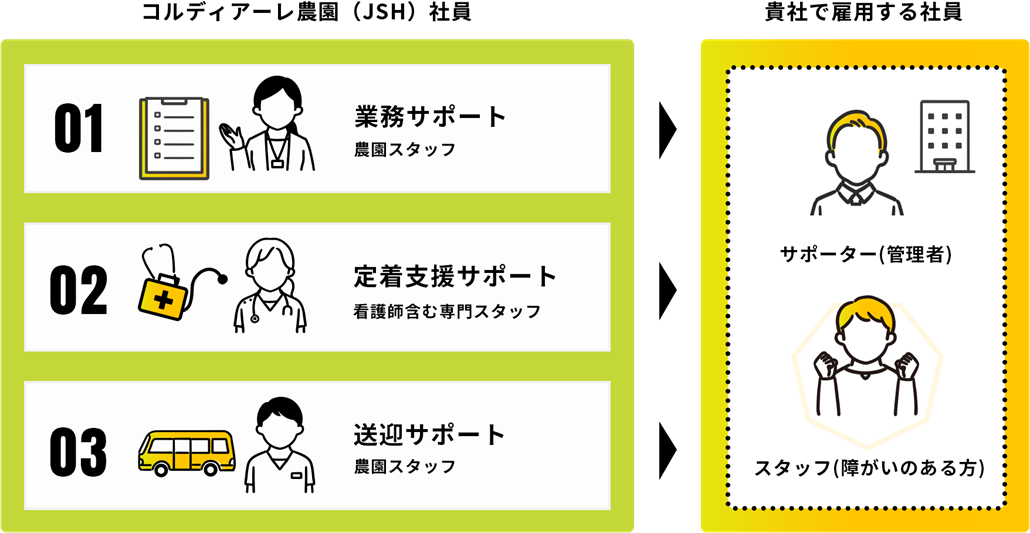

株式会社JSHが運営するコルディアーレ農園内で企業が雇用した障がいのある方が働き、水耕栽培設備を利用した農作業に取り組んでいただきます。コルディアーレ農園(JSH)の社員はそれぞれのチームがスムーズに業務を行えるよう、業務・送迎・体調管理に関するサポートをいたします。

コルディアーレ農園では、 (1)初めての農作業でも安心して働ける業務サポート (2)看護師含む専門スタッフが常駐して定着支援をサポートしてくれる仕組み (3)通勤の負担を軽減する送迎サポート

を完備しており、障がいのある方が安心して働ける環境が整っています。

導入企業は200社以上(2025年6月時点)、利用企業様の継続率99%(2024年6月時点) となっており、障がい者を雇用したい多くの企業をサポートしています。

障がいのある方の採用から定着、安定的な障がい者雇用を実現したいとお悩みの企業は、ぜひお問い合わせください。

|

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

6. まとめ

本記事では、パニック障がいの方を雇用する場合について、さまざまな情報を解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。

◆パニック障がいの方を雇用する場合の基礎知識

・パニック障がいは「障害者手帳」の交付対象で「障がい者雇用」での採用が可能

・ただし「一般雇用枠」で雇用することも可能

・どちらの雇用枠でも合理的配慮・差別禁止の対象となる

◆パニック障がいの方に対して企業が配慮すべき内容(通勤・労働負荷・職場環境)

・通勤への配慮(満員電車を避ける・テレワークの導入)

・労働負荷を調整する(労働時間・業務量・責任範囲)

・職場環境を整備する(席配置・休憩スペース・相談体制など)

◆パニック障がいの発作が起きたときに周囲が行う対応方法

・静かに声をかけて「大丈夫ですよ」と安心を伝える

・深呼吸を促して静かな場所に移動を提案する

・発作が起きた後には本人と対応について振り返る

◆パニック障がいのある方を安心して雇用するための準備ステップ

・障がいの内容・就労上の希望をヒアリングする

・できれば主治医の意見を取得する

・現場の体制も踏まえて雇用条件などを調整・決定する

・適切な対応を行えるよう社内で調整を行う

◆パニック障がいの方の雇用時に活用できる支援制度・助成金

・公的支援制度(ハローワーク・地域障害者職業センターなど)

・障がい者雇用に関する助成金制度

パニック障がいの方を雇用する際には、公的な支援や助成金も活用しながら、必要な環境を整えることが重要です。本人としっかりと話し合いながら、準備をしていきましょう。

おすすめ記事

-

詳細を見る

2026年2月10日

ESG経営とは?導入すべきメリットから取組事例・注意点まで解説

「ESG経営とは、どういうものか知りたい」 「どうして今、注目されているのだろうか。ESG[...]

事例

-

詳細を見る

2026年1月16日

【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件

「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説

「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]

法律・制度