コラム詳細

2025/11/10

autorenew2026/01/13

障がい者雇用の手続き完全ガイド|採用前・雇用・公的申請までわかる

「自社でも障がい者雇用をスタートしたいけれど、どんな手続きが必要かわからない」

「障がい者雇用の手続きが複雑で、ちゃんと対応できるか不安」

「制度の内容が難しくて、どこから取り組めばいいのかわからない」

障がい者雇用をスタートするにあたって「何から始めればいいかわからない」と悩む企業担当者は多いのではないでしょうか。

制度や義務の仕組みを正しく理解していないと、必要な手続きを見落としてしまったり、本来受けられるはずの支援を逃してしまったりする可能性があります。

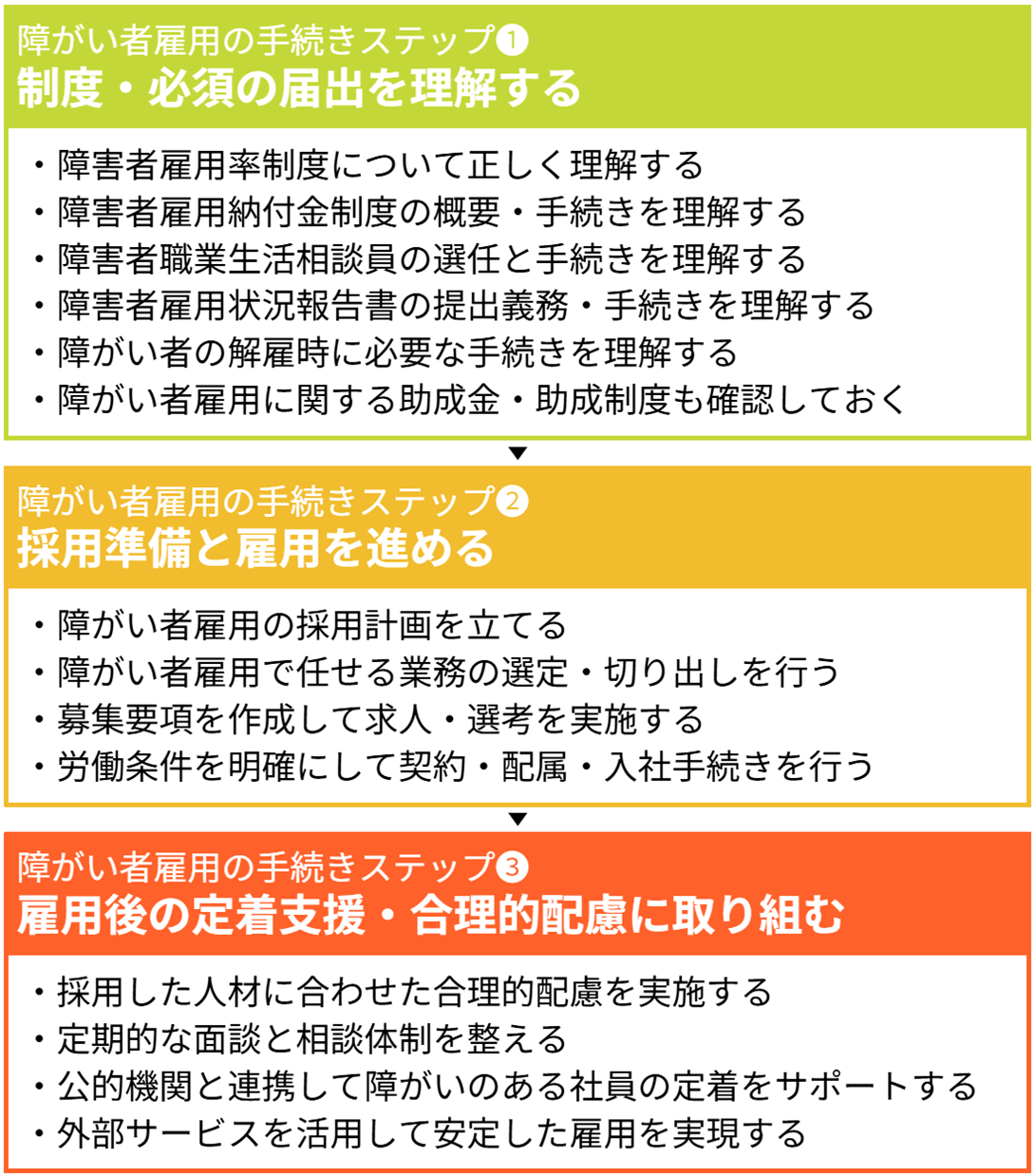

この記事では、障がい者雇用を進める際に必要となる手続きを「(1)制度・必須手続きの理解」「(2)採用・雇用準備の段階」「(3)雇用後の定着支援」という3つのステップに分けて、わかりやすく解説します。

さらに、罰則や支給漏れにつながりやすい注意点や、公的支援・外部サービスをうまく活用する方法も取り上げます。

読み終わる頃には、障がい者雇用を安心して進められるための心構えができているはずです。ぜひ最後までお読みください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

【目次】

1. 障がい者雇用の手続きステップ1:制度・必須の届出を理解する

2. 障がい者雇用の手続きステップ2:採用準備と雇用を進める

3. 障がい者雇用の手続きステップ3:雇用後の定着支援・合理的配慮に取り組む

4. 障がい者雇用の手続きを進める上での注意点

5. 障がい者雇用の煩雑な手続きに悩んだらJSHにご相談ください

6. まとめ

1. 障がい者雇用の手続きステップ1:制度・必須の届出を理解する

これから障がい者雇用に取り組みたいと考えるときにまずすべきなのが、制度概要と義務内容を理解したうえで、付随する手続きには何があるかを理解することです。

| 障がい者雇用の手続きステップ1:制度・必須の届出を理解する

・障害者雇用率制度について正しく理解する ・障害者雇用納付金制度の概要・手続きを理解する ・障害者職業生活相談員の選任と手続きを理解する ・障害者雇用状況報告書の提出義務・手続きを理解する ・障がい者の解雇時に必要な手続きを理解する ・障がい者雇用に関する助成金・助成制度も確認しておく |

「自社がどのような義務を負っているのか」「どんなタイミングでどの手続きを行う必要があるのか」を把握し、漏れなく対応できるようにしていきましょう。

1-1. 障害者雇用率 制度について正しく理解する

まずはしっかりと「障害者雇用率制度とは何か」「自社では何人雇用すればいいのか」を理解しましょう。正しい制度理解をしていなければ、対応が漏れてしまう可能性があるので注意してください。

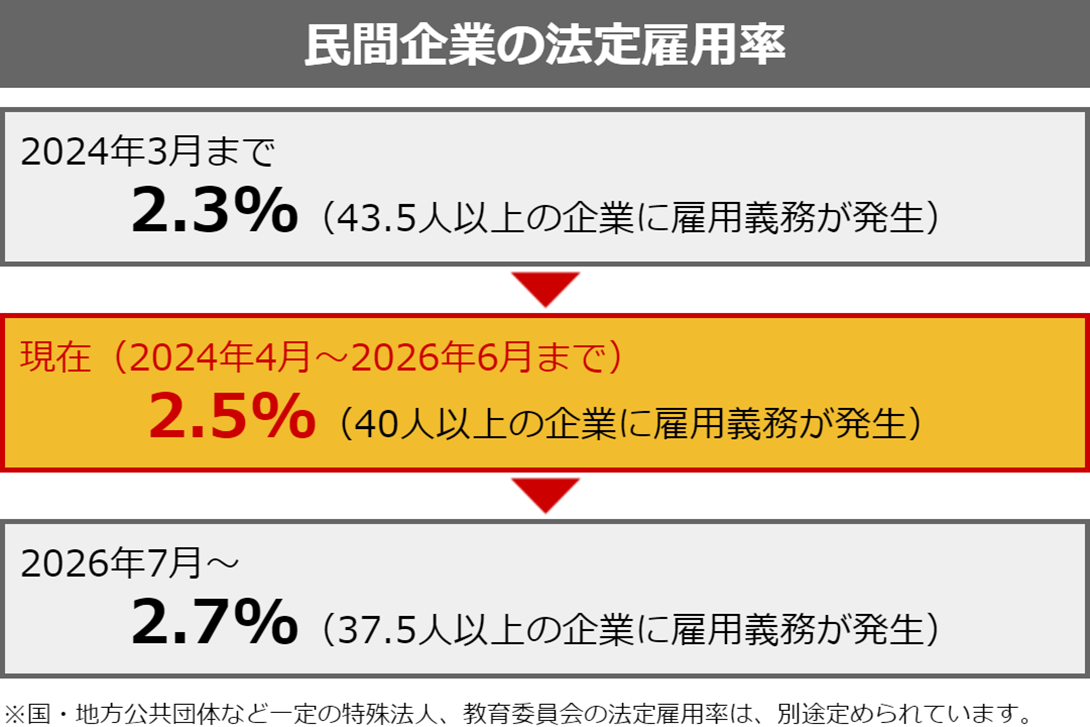

障害者雇用率制度における「法定雇用率」とは、一定規模以上の事業主が達成すべき「従業員に占める障がい者の割合」をいいます。

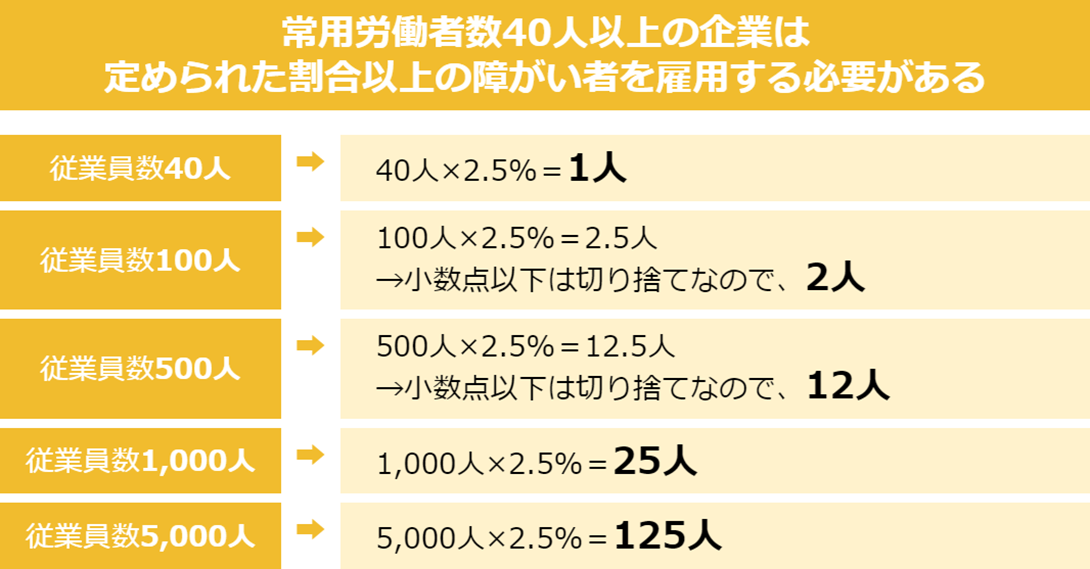

2025年現在、民間企業の法定雇用率は2.5%であり、常用雇用している従業員が40人以上の事業主は、障がい者を1人以上雇用しなければなりません。従業員数が増えるほど、雇用すべき障がい者の数も増えます。

※法定雇用率が2.5%の場合

なお、2026年7月からの法定雇用率は2.7%になることが決定しています。つまり、2026年7月からは、常用雇用している従業員が37.5人の民間企業にも雇用義務が発生することになります。

法定雇用率は段階的に上がってきており、今後も法定雇用率が変動する可能性はあるため、企業担当者は制度変更がないか注視しておくことをおすすめします。

障がい者の人数については、週の労働時間と障がいの種類、程度によってカウント方法が異なります。

| 週所定労働時間 | 30時間以上 | 20時間以上30時間未満 | 10時間以上20時間未満 |

| 身体障がい者 | 1 | 0.5 | - |

| 重度身体障がい者 | 2 | 1 | 0.5 |

| 知的障がい者 | 1 | 0.5 | - |

| 重度知的障がい者 | 2 | 1 | 0.5 |

| 精神障がい者 | 1 | 1※ | 0.5 |

※当分の間の特別措置として、精神障がい者である短時間労働者は、雇入れの日からの期間等にかかわらず1人をもって1人とみなすことになっています。

※2025年9月確認時点の情報であり、数え方が変更になる可能性があるので注意してください。

なお、自社が法定雇用率を達成できているか計算したい方は、当社で便利な「障害者雇用計算表フォーマット」を用意しているので、ぜひご活用ください。

1-2. 障害者雇用納付金制度の概要・手続きを理解する

障害者雇用納付金制度とは、法定雇用率を達成していない企業は「納付金」を納め、逆に法定雇用率を上回る人数を雇用している場合には「調整金」や「報奨金」を受け取れる仕組みです。

| 障害者雇用納付金 | 常用労働者100人を超える企業で、法定雇用率を達成できない場合

➡不足する障がい者1人あたり月額5万円を納付する |

| 障害者雇用調整金 | 常用労働者100人を超える企業で、法定雇用率を超える障がい者を雇用している場合

➡法定雇用率を超えて雇用している障がい者1人あたり月額2.9万円が支給される

※支給対象人数が年120月を超える場合には、当該超過人数分への支給額が1人当たり月額2.3万円になります。 |

| 報奨金 | 常時雇用している労働者の数が100人以下の事業主で、各月の常時雇用している障がい者の数の年度間合計数が一定数を超えている場合

➡一定数を超えて雇用している障がい者1人あたり月額2.1万円の報奨金が支給される

※支給対象人数が年420人月を超える場合には、当該超過人数分への支給額が1人あたり月額1.6万円となります。 |

| 在宅就業障害者特例調整金 | 前年度に在宅就業障がい者または在宅就業支援団体に対し仕事を発注し、業務の対価を支払った場合に支給される |

| 在宅就業者特例報奨金 | 報奨金申請事業主が、前年度に在宅就業障がい者または在宅就業支援団体に対し仕事を発注して業務の対価を支払った場合に支給される |

※2025年9月確認時点の情報であり、金額などが変更になる可能性があるのでご注意ください。

障害者雇用納付金や調整金、報奨金については、常用労働者の総数が100人を超える事業主についてはかならず申告・申請が必要となります。

常用雇用労働者の総数が100人以下の事業主は申告は必須ではないものの、報奨金などを受け取るためには申告しなければならないので注意しましょう。

| 障害者雇用納付金制度の手続きステップ

(1)JEED(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構)サイトから申請書類をダウンロードする (2)申請書を記入する (3)申告申請期限までに、電子申告申請を行うか、主たる事業所を管轄する各都道府県申告申請窓口に提出する |

※管轄を調べたい場合は、JEED「申告申請期限、提出方法、納付期限・支給時期」ページをご覧ください。

1-3. 障害者職業生活相談員の選任と手続きを理解する

障がい者を常時5人以上雇用している事業所は、「障害者職業生活相談員」を選任し、ハローワークへ届け出る必要があります。

障害者職業生活相談員とは、障がい者の職業生活や職務内容、作業環境、食事や休息に関することまで、幅広く相談を受けたり指導をしたりする社内の人間を指します。

障害者職業生活相談員になるためには、一定の学歴を持ち、障がいのある方の職業生活に関する相談・指導の実務経験が1年以上あるなどの要件が必要です。こうした要件を満たす人材がいない場合には、認定研修を受けさせてから選任する流れとなります。

| 障害者職業生活相談員の選任手続きステップ

(1)障害者職業生活相談員にふさわしい人材を、社内で決定する (2)障害者職業生活相談員の認定研修に申し込み、研修を受けてもらう (3)研修終了後、電子申告などで障害者職業生活相談員の選任届書を提出する |

障害者職業生活相談員についてさらに詳しい情報を知りたい方は、「障害者職業生活相談員」の記事 もぜひ参考になさってください。

1-4. 障害者雇用状況報告書の提出義務 ・手続きを理解する

雇用義務のある企業(常用雇用している労働者が40人以上の企業)は、法定雇用率を達成しているかどうかにかかわらず、毎年「障害者雇用状況報告書」を提出しなければなりません。

この報告書は、行政側が、従業員に占める障がい者の雇用状況を把握し、企業への適切な助言や支援につなげるために義務付けられているものです。障害者雇用状況報告書の提出を怠った場合や虚偽の報告をした場合には、30万円以下の罰金の対象となるので注意してください。

毎年6月1日現在の障がい者の雇用に関する状況を申請様式に従って記入して、7月15日までに提出する必要があります。

| 障害者雇用状況報告書の提出義務手続きステップ

(1)厚生労働省「障害者雇用状況報告書及び記入要領等」から様式を入手する (2)記入例を参考に、申請書類に自社の状況を記載する (3)6月1日~7月15日までの間に、所轄のハローワーク、または電子申告で提出する |

従業員の総数や事業所ごとの数、障がい者の内訳ごとの人数など、細かい記入項目が多いため、期限に間に合うよう早めから準備しておくことをおすすめします。

1-5. 障がい者の解雇時に必要な手続きを理解する

障がいのある労働者を解雇する場合は、速やかに「障害者解雇届」を所轄のハローワークへ提出しなければなりません。

労働者本人の責めに帰すべき理由による解雇や、天災事変など事業継続が不可能な場合を除き、原則として解雇届の提出が必要となります。週所定労働時間20時間未満の常時雇用する障がい者を解雇する場合も、届出が必要です。

これは、解雇された障がい者が新しい職場へ円滑に再就職できるよう、行政が早期に支援を行うために設けられている制度です。

| 障がい者の解雇時に必要な手続きステップ

(1)厚生労働省公式サイトから「障害者解雇届」の様式を入手する (2)記入例を参考に、申請書類に自社の状況を記載する (3)所轄のハローワークに持参・郵送、または電子申告で提出する |

必要なタイミングで手続き漏れが発生しないよう、あらかじめ企業担当者は「解雇時には手続きが必要であること」を頭に入れておきましょう。

1-6. 障がい者雇用に関する助成金・助成制度も確認しておく

法定雇用率制度や義務のほか、障がい者雇用に関する助成金や助成制度も事前に把握しておくことをおすすめします。

障がい者雇用を進めるのは大変なことですが、それを支える仕組みも多数用意されています。自社だけで障がい者雇用を進めるのではなく、活用できる助成金や頼るべき仕組みに頼ることで、採用や定着を進めやすくなります。

代表的な助成金・助成制度には次のようなものがあります。

| 障がい者雇用で活用できる助成金の例

・特定求職者雇用開発助成金 :障がい者を継続雇用した場合に支給される助成金 ・障害者作業施設設置等助成金 :障がい者雇用に必要な作業環境や設備を整備した際に支給される助成金 ・トライアル雇用助成金 :トライアル雇用を実施した企業に支給される助成金 ・ジョブコーチ助成金 :職場適応援助者(ジョブコーチ)を導入した場合に支給される助成金 |

| 障がい者雇用で活用できる助成制度の例

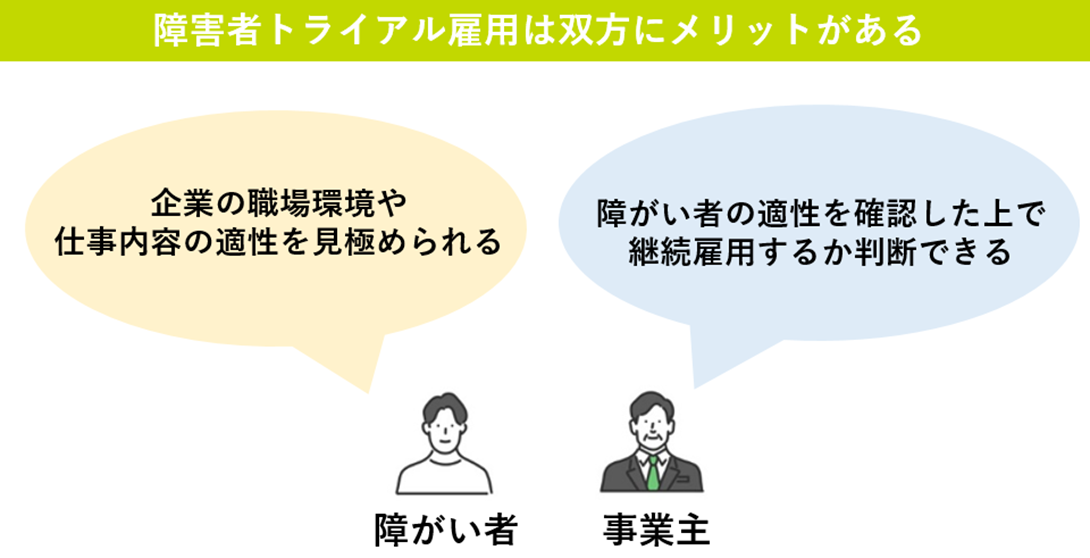

・障害者トライアル雇用制度 :正式採用前に3カ月(原則)お試し雇用できる仕組み ・職場適応援助者(ジョブコーチ)制度 :ジョブコーチが企業に入り、業務の進め方や人間関係の構築を支援する仕組み |

とくに、正式採用前にお試し雇用できる「トライアル雇用制度」や、業務の進め方などのアドバイスをもらえる「ジョブコーチ制度」はうまく活用して障がい者雇用を推進していくことをおすすめします。

| 助成制度・助成金を活用する手続きステップ

(1)管轄のハローワークやJEEDに相談して、最新情報を確認する (2)助成金は申請条件をよく確認して準備したうえで、期限内に申請する |

障がい者雇用の制度理解や準備は難しいので、自社だけで頑張るのではなく、ハローワークやJEED(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構)に相談しながら二人三脚で進めていきましょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

2. 障がい者雇用の手続きステップ2:採用準備と雇用を進める

障がい者雇用に関わる基礎知識や前提条件を理解できたところで、ここからは、障がい者の採用準備を進めるステップに入っていきます。

2章では、採用計画の立て方から、業務の選定・切り出し、募集要項の作成と求人・選考、そして採用決定後の契約・配属・入社手続きまで、採用のステップを順を追って整理しています。

| 障がい者雇用の手続きステップ2:採用準備と雇用を進める

・障がい者雇用の採用計画を立てる ・障がい者雇用で任せる業務の選定・切り出しを行う ・募集要項を作成して求人・選考を実施する ・労働条件を明確にして契約・配属・入社手続きを行う |

採用準備から入社までの一連の流れを把握しておけば、初めて障がい者雇用に取り組む企業でも迷わず実務を進められるようになるでしょう。

2-1. 障がい者雇用の採用計画 を立てる

障がい者雇用を進める企業は、採用を始める前に、まずは採用計画を立てるべきです。

計画性なく採用を進めてしまうと、社内理解が得られなかったり、せっかく働いてくれることになった障がいのある方が働きにくさを感じてしまったりして、障がい者雇用が安定しないからです。

採用計画を立てる際に確認すべきポイントは次のとおりです。

| 障がい者雇用の採用計画を立てるときのポイント

・法定雇用率を踏まえながら、自社に必要な雇用人数を把握して採用目標を設定する ・部署ごとに担当できる業務を洗い出して、障がいの特性に応じてマッチングできる職域を用意する ・社内に対して「なぜ障がい者雇用を進めるのか」を説明し、理解と協力を得る場を設ける ・将来の法定雇用率引き上げを見据えて、複数年単位の中期計画として採用スケジュールを考える |

最初に採用計画を立てておけば、採用後の配属や業務設計がスムーズになり、社内の受け入れ体制づくりも進めやすくなります。しっかりと計画を立てることで、採用から定着までを自信を持って進められるようになるでしょう。

2-2. 障がい者雇用で任せる業務の選定・切り出し を行う

次のステップは、採用計画をもとに障がいのある方に任せる業務を選定することです。

前のステップで「どの部署で何人を採用するか」という採用計画を立てたので、今度は具体的に「どの仕事を担当してもらうか」を決めていきます。

この業務選定は、障がい者雇用の準備の中でも特に難しく、かつ重要な部分です。なぜならどんな仕事を任せるかを明確にできなければ、求人票にも具体性が出ず、採用後に「実際に何をしてもらうのか」が曖昧になり、ミスマッチや早期離職の大きな原因になるからです。

| 業務を切り出すときのポイント

・既存の業務を分解して、郵便仕分けや備品管理、データ入力など定型的な作業を切り出す ・製造や物流の現場では、検品や梱包、清掃など、安全性が高く工程を分けやすい業務を候補にする ・社内で後回しになっていた雑務やサポート業務を整理して、新たな職域を開発する ・障がいの特性に応じて「ここは配慮やサポートが必要」「この部分は任せられる」といった線引きを事前に行う |

採用人数や配置部署に合わせて業務をきちんと選定しておけば、求人や面接の段階で「この仕事を担当してもらいます」と具体的に提示でき、ミスマッチを防げます。

難しい作業ではありますが、この切り出しの部分を丁寧に行っておくことで、採用後の定着や職場全体の生産性向上にもつながります。

業務の切り出しについての詳細は、「【障がい者雇用】業務の切り出しの基礎知識|正しい方法とポイント3つ」の記事もぜひ参考にしてみてください。

2-3. 募集要項を作成して求人・選考を実施する

業務の選定・切り出しができたら、その業務を反映した具体的な求人条件を整理して、具体的に採用活動を進めていくステップです。

| 募集要項を作成して求人・選考を実施する流れ

・募集要項を作成する(必要条件や提供できる配慮、勤務条件など詳細を決める) ・求人を募集する媒体(ハローワークや合同面接会など)を決める ・障がい者雇用枠での募集を開始する ・合理的配慮に注意しながら、選考を進める |

なお、求人募集の媒体(求人チャネル)については、ハローワークを中心として、求める人材に応じてチャネルを組み合わせるのがおすすめです。

| ハローワーク | 無料で障がい者雇用に特化した相談にも乗ってもらえるため、障がい者雇用が初めての場合にもっともおすすめ |

| 就労支援系事業所 | 技術職や高い職務能力が求められる業務への就業を目指す事業所などにおすすめ |

| 特別支援学校 | 学校側が特性を把握しており、現場実習を経て紹介される |

| 障がい者専門エージェント | ミスマッチが少なく採用後のフォローもあるが、採用成功時に費用が発生する点に注意 |

複数のチャネルを活用すれば自社に合った人材と出会える可能性は高まりますが、条件を固める段階や面接での合理的配慮は初心者には難しいことも多いです。

そのため、最初はハローワークに相談しながら求人を進めるのがおすすめです。専門窓口では、求人票の作成や必要な配慮についてのアドバイスを受けられるため、安心して採用活動を始められるでしょう。

なお、面接で聞くべき内容や配慮すべきポイントについては、「障がい者雇用の面接で確認・配慮すべき17項目とは?」の記事もご活用ください。

2-4. 労働条件を明確にして契約・配属・入社手続きを行う

求人活動・選考を経て採用する人材が決まったら、労働条件をはっきり提示して双方が納得したうえで契約を結び、配属、入社手続きを進めていきましょう。

採用決定後に労働条件や支援体制を曖昧にしたまま進めてしまうと、入社後にミスマッチが起きて早期離職やトラブルにつながる可能性があります。だからこそ、この段階で「労働条件」「職務内容」「支援体制」を明確にすることが重要です。

| 契約・配属・入社手続きを行う流れ・ポイント

・障がい特性と配慮事項を社内で共有する:面接や支援機関から得た情報を、本人の同意を得たうえで配属先や関係者に伝える ・労働条件通知書を交付する:就業時間、通院に配慮した休日、賃金、職務内容などを整理し、求人票と異なる場合は改めて明示する ・職務内容を最終調整する:本人の希望やスキルに応じて業務を設定し、必要に応じて手順書や支援機器を活用して従事できる幅を広げる ・配属先を決定する:業務内容やチーム体制を考慮し、本人が力を発揮できる部署やポジションを選ぶ ・社内支援担当者を決める:作業指導、相談対応、体調管理、支援機関との連携などの役割を分担し、本人に明確に伝える ・障害者職業生活相談員やジョブコーチの配置を検討する:5人以上雇用する場合の法定義務や、助成金を活用した支援体制の整備を行う ・入社手続きを進める:必要書類の受領、入社オリエンテーション、社内周知などを実施して、安心して初日を迎えられるようにする |

契約から配属、支援体制の整備までをしっかり進めておけば、障がいのある本人も、周りの従業員も、安心して新しいスタートを切れます。採用決定後の丁寧な準備は、職場定着を実現するための大切な土台となるのでしっかり準備しましょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

3. 障がい者雇用の手続きステップ3:雇用後の定着支援・合理的配慮に取り組む

2章では、採用計画から業務の切り出し、求人、契約・配属といった「採用までの手続き」を整理しました。しかし障がい者雇用は採用して終わりではなく、むしろ入社後に「長く働き続けてもらうための取り組み」を行うことが最も重要です。

そこで3章では、採用後の定着を支えるために必要なステップをまとめて解説していきます。

| 障がい者雇用の手続きステップ3:雇用後の定着支援・合理的配慮に取り組む

・採用した人材に合わせた合理的配慮を実施する ・定期的な面談と相談体制を整える ・公的機関と連携して障がいのある社員の定着をサポートする ・外部サービスを活用して安定した雇用を実現する |

障がい者を雇用した後の「定着」を支えるための実践的なステップをしっかり確認していきましょう。

3-1. 採用した人材に合わせた合理的配慮 を実施する

障がいのある方を採用した後には、採用した人材に合わせて必要な合理的配慮を実施することです。ここで重要なのは「誰にでも同じ対応をすること」ではなく、「その人の障がい特性や希望に合わせて働きやすさを確保する」という点にあります。

職場における合理的配慮とは、障がいのある社員が能力を発揮できるように、職場環境や業務のやり方を調整することを指します。従業員に対する合理的配慮は障害者雇用促進法で義務付けられており、採用後に企業が必ず取り組むべき事項です。

| 障がいの種類 | 合理的配慮の具体例 |

| 視覚障がい | ・通勤時の混雑を避けられるようにフレックスタイム活用や時差通勤を認める

・障がい特性に合わせて音声読み上げソフトを導入する |

| 聴覚障がい | ・障がい特性に合わせてPCチャットによる筆談や、手話を活用する

・障がい者が読唇できる場合は、はっきりとした口の動きを心がける |

| 肢体不自由 | ・移動頻度が少なくてすむ業務を割り当てる

・移動しなくてもいいように必要なものは手の届く範囲に配置する |

| 精神障がい | ・業務手順をマニュアル化して迷いや不安が生じる要素を取り除く

・その人のトラウマに関わることは避けられるようにする |

※実際に必要な配慮は、障がいのある従業員本人と決めていきましょう。

ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは合理的配慮を実施できなくてもかまわないとされています。そのため、障がいのある従業員と話し合いながら合理的配慮の内容や範囲を決めていくのがおすすめです。

さらに詳しく知りたい方は、「障がい者雇用における合理的配慮とは?障がい別の事例や進め方を解説」の記事もお読みください。

3-2. 定期的な面談と相談体制を整える

雇用後の職場定着を進めるためには、定期的な面談と相談体制を整えることも非常に重要です。

障がいのある方は体調や状況によって働きやすさが変化することが多く、入社時に決めた配慮内容や業務内容が時間の経過とともに合わなくなる場合があります。面談や相談の機会がしっかり整備されていないと、働きにくさを抱えたまま離職につながってしまいます。

| 定期的な面談と相談体制を整えるときのポイント

・定期的に面談を行う:入社直後は週1回や月1回など短い間隔で実施し、その後は状況に応じて頻度を調整する ・相談窓口を設ける:体調や業務の悩みを気軽に相談できる窓口や担当者を決め、本人に周知する ・障害者職業生活相談員を活用する:5人以上雇用している事業所では法的に選任が必要。日常的な相談や職場適応支援を担う ・支援内容を記録・共有する:面談内容や相談事項を記録し、配属先や関係者と共有することで、職場全体でサポートできる体制をつくる |

定期的な面談と相談体制を整えて、「いつでも相談できる」という心理的安全を確保することは、雇用を安定させるための必須条件となります。障がいのある従業員が安心して働き続けられるというメリットだけでなく、企業にとっても定着率向上と職場全体の安定につながります。

障がいのある社員の定着に課題がある方は、弊社JSHがまとめた「障がい者雇用定着率向上の課題と対策のススメ」の資料もぜひご活用ください。

3-3. 公的機関と連携して障がいのある社員の定着をサポートする

障がいのある方それぞれにあった合理的配慮の提供や相談体制の整備を行っても「なかなか定着が難しい」という場合には、ハローワークをはじめとした公的支援機関と連携して、定着をサポートしていきましょう。

支援を求める場合の窓口は、ハローワークのほか、障害者就業・生活支援センターや地域障害者職業センターなどさまざまな機関があります。これらの機関はチームを組んでサポートしてもらえるので、まずは最寄りのハローワークに相談しましょう。

| 公的支援機関(ハローワークなど)で受けられるサポート例

・ジョブコーチなどの派遣 ・雇用管理セミナーの案内 ・助成金の活用方法の説明など |

最寄りのハローワークを調べたい方は、厚生労働省「ハローワーク」のページをご覧ください。

自社だけで定着支援を進めようとしても、専門知識や人員の不足から対応が難しい場面が出てきます。外部の公的支援機関の知見を活用しながら支援体制を整えることが大切です。

3-4. 外部サービスを活用して安定した雇用を実現する

公的支援機関を活用してもなお定着が難しい場合には、外部サービスを活用して安定した雇用を実現することも視野に入れてみましょう。

外部サービスの専門的なノウハウや仕組みを取り入れることで、自社に不足している部分を補える可能性があります。

| 民間の障がい者雇用支援サービスの例

・障がい者雇用に特化した人材紹介やエージェントサービス ・職場適応支援や研修を専門に行う外部団体 ・農園型など、新しい職域を創出する雇用支援サービス |

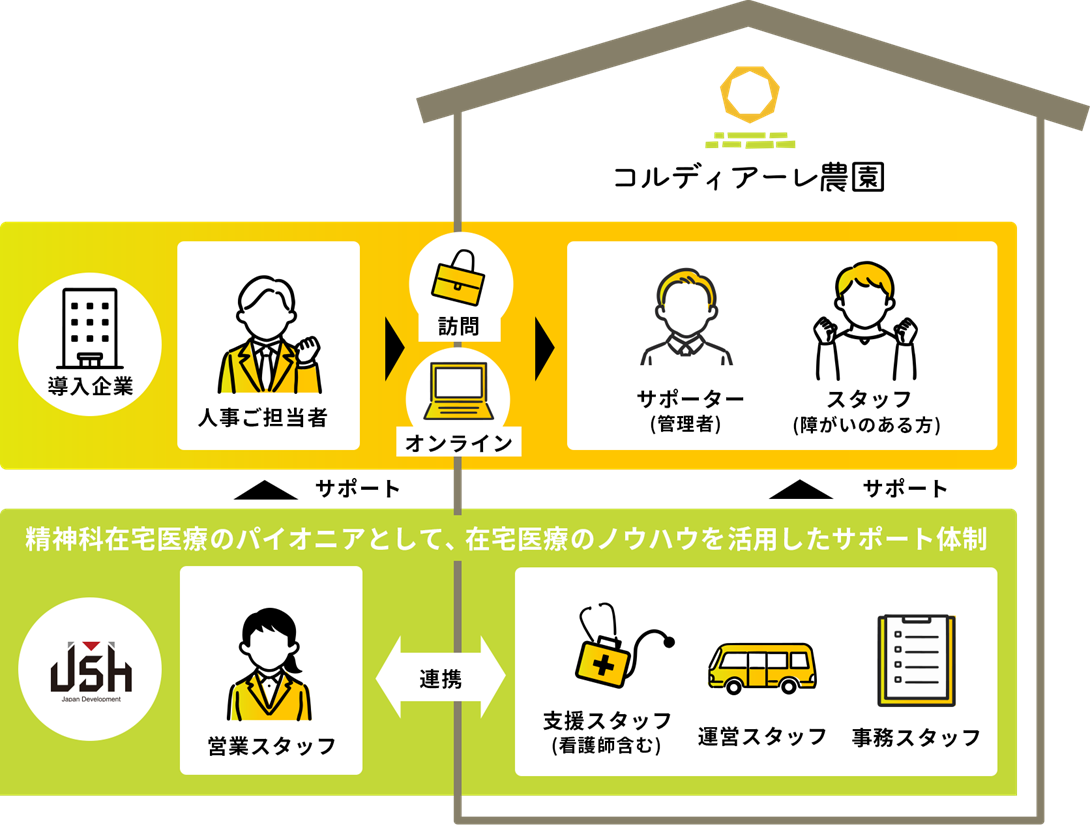

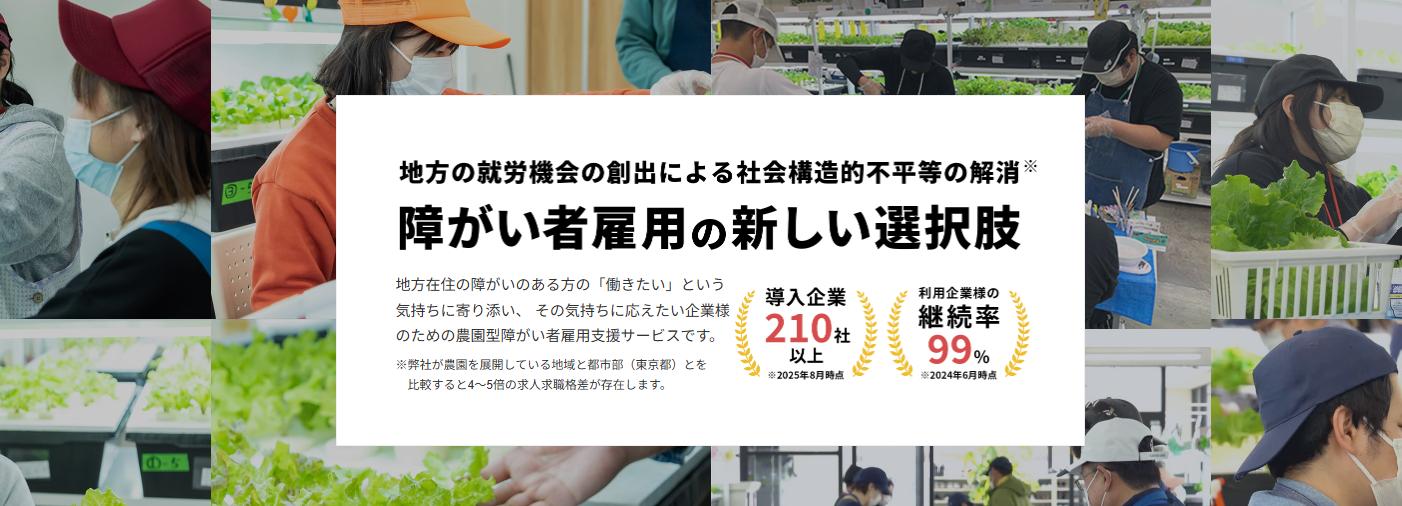

たとえば弊社JSHが提供する「コルディアーレ農園」のように、障がいのある方が働きやすい職域を用意し、企業と連携して雇用を進める仕組みもあります。

外部リソースをうまく活用することは、障がい者が長く安心して働ける環境を企業と一緒に作るための選択肢のひとつです。必要に応じて導入を検討し、自社に合った形で安定した障がい者雇用を実現していきましょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

4. 障がい者雇用の手続きを進める上での注意点

ここまで、障がい者雇用の手続きを進める方法を3ステップで紹介しました。

障がい者雇用に関する手続きには、報告や届出を怠ると罰則につながるものや、申告を忘れると本来もらえるはずの支給金を逃してしまうものがあります。また、採用前からの申請が条件になっている助成金も多く、「知らなかった」では済まされないのが実情です。

4章では、障がい者雇用を進めるうえで特に注意しておきたい手続き上の落とし穴を整理します。

| 障がい者雇用の手続きを進める上での注意点

・障がい者雇用の手続きが漏れるとさまざまなリスクがある ・報奨金・調整金は申告手続きをしないともらえない ・事前に手続きが必要な助成金もあるので注意 |

注意点を事前に頭に入れておき、手続きの漏れを防ぐためのポイントを押さえていきましょう。

4-1. 障がい者雇用の手続きが漏れるとさまざまなリスクがある

障がい者雇用の手続きを進める上でもっとも注意すべき点は、手続きによっては罰則や行政指導といったリスクに直結するという点です。

採用や雇用の体制を整えるだけでは不十分で、法律で定められた届出や報告を期限内に行うことが不可欠です。特に注意すべき手続きは次のとおりです。

| 障がい者雇用の手続きに関するリスク

・障害者雇用状況報告を提出しない場合:30万円以下の罰金の対象になる ・障害者雇用状況報告で虚偽の報告をした場合:30万円以下の罰金の対象になる ・実雇用率が基準以下かつ勧告・特別指導に応じない場合:企業名公表が行われる可能性がある |

また、障がい者法定雇用率を達成できない企業(常用雇用する労働者が100人を超える企業)は、不足人数に応じた納付金(月額5万円)を納めなければなりません。

障がい者雇用は法定義務なので、付随する手続きも含めて、対応が漏れないようしっかりと準備をしておきましょう。

4-2. 報奨金・調整金は申告手続きをしないともらえない

報奨金や調整金は、条件を満たしていても所定の申告手続きを行わなければ受け取れないため注意が必要です。

| 障害者雇用調整金 | 常用労働者100人を超える企業で、法定雇用率を超える障がい者を雇用している場合

➡法定雇用率を超えて雇用している障がい者1人あたり月額2.9万円が支給される

※支給対象人数が年120月を超える場合には、当該超過人数分への支給額が1人当たり月額2.3万円になります。 |

| 報奨金 | 常時雇用している労働者の数が100人以下の事業主で、各月の常時雇用している障害者の数の年度間合計数が一定数を超えている場合

➡一定数を超えて雇用している障害者1人あたり月額2.1万円の報奨金が支給される

※支給対象人数が年420人月を超える場合には、当該超過人数分への支給額が1人あたり月額1.6万円となります。 |

| 在宅就業障害者特例調整金 | 前年度に在宅就業障害者または在宅就業支援団体に対し仕事を発注し、業務の対価を支払った場合に支給される |

| 在宅就業者特例報奨金 | 報奨金申請事業主が、前年度に在宅就業障害者または在宅就業支援団体に対し仕事を発注して業務の対価を支払った場合に支給される |

申告期間は 原則として、

・常用労働者100人超の事業主 → 例年4月1日〜5月15日頃

・常用労働者100人以下の事業主 → 例年4月1日〜7月31日頃

とされています。

本来もらえるはずの報奨金や調整金を逃さないためにも、必ず期限を確認し、余裕をもって申告手続きを行いましょう。

4-3. 事前に手続きが必要な助成金もあるので注意

障がい者雇用に活用できる助成金の中には、採用後ではなく「採用前からの手続きが必要」なものがあります。手続きを忘れてしまうと、条件を満たしていても後から助成金を受け取ることができないので注意しましょう。

| 事前に申請手続きが必要な助成金の例

(1)トライアル雇用助成金 : 一定期間(原則3カ月)のお試し雇用を行い、その後継続雇用した場合に支給される。ただし採用前にトライアル雇用実施計画書を提出する必要がある (2)特定求職者雇用開発助成金 : 障がい者など就職困難者を雇用した場合に支給されるが、こちらはハローワークなど職業紹介媒体が限られる |

たとえば、特定求職者雇用開発助成金の場合、精神障がいのある方をハローワークの紹介で雇い入れて要件を満たせば、中小企業の場合で最大240万円(40万円×6期)が支給されます。しかし、指定された職業紹介事業者以外で採用してしまうと、受け取れたかもしれない240万円を逃してしまうことになります。

「知っていればもらえたのに」となりがちなのが、助成金や助成制度です。採用を進める前に必ず助成金の要件や手続きを確認しておくことで、活用できる資金を最大限に受け取れるようにしましょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

5. 障がい者雇用の煩雑な手続きに悩んだらJSHにご相談ください

ここまでの記事では、障がい者雇用に関する法定の手続きや、採用準備から雇用後の定着までの流れを解説してきました。記事の内容を実践すれば、雇用義務を果たしながら安定した障がい者雇用を進められるようになるはずです。

しかしながら、実際の現場では次のような不安や悩みを抱える企業も少なくありません。

・法律や制度は理解できたが、具体的な運用が難しい

・届出や申告などの手続きを確実に進められるか不安

・合理的配慮をどのように提供すればよいか分からない

・雇用しても定着までつなげられるか心配

こうした悩みに対してサポートできるのが、JSHの障がい者雇用支援サービスです。

| JSHの障がい者雇用支援サービスの特徴

・煩雑な手続きを外部と連携しながらスムーズに進められる ・就労者が安心して働ける就労環境を提供している ・200社以上の導入実績と99%の継続率を誇る |

障がい者雇用に関するさまざまな課題解決のお役に立てると自負しておりますので、ぜひ読み進めていただければと思います。

5-1. 煩雑な手続きを外部と連携しながらスムーズに進められる

障がい者雇用に関する「納付金の申告」「雇用状況報告」「解雇届」といった法定手続きは、どれも期限や様式が厳格に定められています。

JSHのサービスを活用すれば、これらの手続きを意識しながら雇用を進めることができ、自社だけで抱え込む不安を軽減できます。

さらに、雇用した障がい者が安心して働けるよう、事前に合理的配慮を組み込んだ就労環境が整っているため、「制度対応」と「現場対応」を同時に実現できるのが特徴です。

5-2. 就労者が安心して働ける就労環境を提供している

JSHが運営する「コルディアーレ農園」は、完全屋内型・冷暖房完備の作業環境を整備し、障がい者が身体的負担を少なく働けるよう配慮されています。

また看護師が常駐しており、日々の健康チェックやメンタルサポートなど、安心して就労を続けられる仕組みが整っています。

こうした環境で働くことにより、障がい者本人は「安心感」と「やりがい」を持ちながら就労でき、雇用する企業も定着率向上につなげられます。

5-3. 210社以上の導入実績と99%の継続率を誇る

JSHの障がい者雇用支援サービスは、2025年8月時点で210社以上の導入実績があり、利用企業の継続率は99%(2024年6月時点)となっています。

これは、JSHの「障がい者と障がい者雇用に課題を抱える企業の架け橋になりたい」という思いに、多くの企業様が共感されているからこそだと考えています。

毎日の就労日報や定期的なオンライン面談を通じて、企業担当者が障がい者の就労状況を把握しやすくなる仕組みも用意されています。

「煩雑な手続きを確実に進めたい」「合理的な配慮や定着支援を外部と連携して進めたい」とお考えの企業担当者様は、ぜひお気軽に詳細資料をご覧ください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

6. まとめ

本記事では「障がい者雇用を進めるうえで必要になる手続き」について解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。

◆ 障がい者雇用の手続きステップ1:制度・必須の届出を理解する

・障害者雇用率制度について正しく理解する

・障害者雇用納付金制度の概要・手続きを理解する

・障害者職業生活相談員の選任と手続きを理解する

・障害者雇用状況報告書の提出義務・手続きを理解する

・障がい者の解雇時に必要な手続きを理解する

・障がい者雇用に関する助成金・助成制度も確認しておく

◆ 障がい者雇用の手続きステップ2:採用準備と雇用を進める

・障がい者雇用の採用計画を立てる

・障がい者雇用で任せる業務の選定・切り出しを行う

・募集要項を作成して求人・選考を実施する

・労働条件を明確にして契約・配属・入社手続きを行う

◆ 障がい者雇用の手続きステップ3:雇用後の定着支援・合理的配慮に取り組む

・採用した人材に合わせた合理的配慮を実施する

・定期的な面談と相談体制を整える

・公的機関と連携して障がいのある社員の定着をサポートする

・外部サービスを活用して安定した雇用を実現する

◆ 障がい者雇用の手続きを進める上での注意点

・障がい者雇用の手続きが漏れるとさまざまなリスクがある

・報奨金・調整金は申告手続きをしないともらえない

・事前に手続きが必要な助成金もあるので注意

障がい者雇用の運用や手続きなど、何か困ったことがあればJSHにご相談ください。

おすすめ記事

-

詳細を見る

2026年2月10日

ESG経営とは?導入すべきメリットから取組事例・注意点まで解説

「ESG経営とは、どういうものか知りたい」 「どうして今、注目されているのだろうか。ESG[...]

事例

-

詳細を見る

2026年1月16日

【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件

「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説

「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]

法律・制度