コラム詳細

2024/12/10

autorenew2026/01/05

障がい者雇用の担当者向けガイド2024│読めば基礎知識を網羅できる

「障がい者雇用の担当者になったのだけれど、何から始めればいいのか?」

「障がい者雇用の担当者として、知っておくべきことは?」

自社で障がい者雇用を進めることになり、担当者になったあなたは、担当者として身に着けておくべき知識が知りたくて検索したのではないでしょうか。

この記事を読み終わった時には、障がい者雇用の担当者が知っておくべき一通りの知識を得られた状態になれるように、以下の10の基礎知識をご紹介します。

厳選したのですが、「こんなにも知っておくべきことがあるとは!」と驚かれた方もいることと思います。

これらの知識は障がい者雇用を進めるにあたって絶対に必要になりますが、覚えておいていただきたいのは、担当者の方が一人で抱え込む必要はないということです。

この記事では、障がい者雇用の担当者と知っておくべき基礎知識の他に、初めての障がい者雇用なら外部のサポートをうまく活用すべき理由についてもご紹介します。

担当者であるあなたが中心となって、障がい者雇用をスムーズに進めていけるように、ぜひ最後まで読み進めていただければ幸いです。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

【目次】

1. 【障がい者雇用担当者の基礎知識(1)】障がいの種類と障害者手帳

2. 【障がい者雇用担当者の基礎知識(2)】障害者雇用促進法とは

3. 【障がい者雇用担当者の基礎知識(3)】法定雇用率とは

4. 【障がい者雇用担当者の基礎知識(4)】障害者雇用納付金制度とは

5. 【障がい者雇用担当者の基礎知識(5)】雇用障がい者数の計算方法

6. 【障がい者雇用担当者の基礎知識(6)】採用の流れ

7. 【障がい者雇用担当者の基礎知識(7)】助成金

8. 【障がい者雇用担当者の基礎知識(8)】合理的配慮とは

9. 【障がい者雇用担当者の基礎知識(9)】よくあるトラブル事例と対処法

10. 【障がい者雇用担当者の基礎知識(10)】相談先一覧

11. 初めての障がい者雇用は外部のサポートをうまく活用すべき

12. まとめ

1.【障がい者雇用担当者の基礎知識(1)】障がいの種類と障害者手帳

障がいの種類を分かりやすく分類すると、以下の3つとなり、それぞれの障害者手帳があります。

| 身体障がい | 身体障害者手帳 |

| 知的障がい | 療育手帳 |

| 精神障がい | 精神障害者保健福祉手帳 |

障がい者雇用枠で雇用する障がい者の方の必須条件は「障害者手帳の所持」のみなので、まずは、障がいの種類と障害者手帳の関係性について、知るところから始めましょう。

障がいの種類ごとの詳しい特徴や割合については、「障がいの種類は?わかりやすく分類するなら身体・知的・精神の3種類」でご紹介しているので、ぜひご覧ください。

障害者手帳の特徴やデザインについては、「全3つの障害者手帳の種類を解説|身体・療育・精神の特徴一覧」でご紹介しているので、参考にしてみましょう。

1-1. 身体障がい

身体障がいは、以下のように、どの身体機能に障がいがあるかによって分類されています。

| 身体障がいの分類 |

| ・視覚障がい

・聴覚・平衡機能障がい ・音声機能・言語機能・そしゃく機能障がい ・肢体不自由 (上肢不自由・下肢不自由、体幹機能障がい、脳原性運動機能障がい) ・内部障がい (心臓機能障がい、じん臓機能障がい、呼吸器機能障がい、ぼうこう・直腸機能障がい、小腸機能障がい、HIV免疫機能障がい、肝臓機能障がい) |

参考:厚生労働省「障害者手帳について」

このように、目や耳、手足といった見た目では分からない内部機能に障がいがある方もいるのです。

身体障がいがある方が所持しているのは、「身体障害者手帳」です。

| 等級 | 1級から6級まで(7級もあるが、手帳の交付はなし)

※1級が最も障がいの程度が重い |

| 更新 | 原則なし

※障がいの状態が軽減されるなどの変化が予想される場合を除く |

他の障害者手帳よりも等級が細かく分かれているのですが、これは障がいの程度に合わせて定められた細かい基準によって、等級が決められているからです。

担当者の方が身体障がい者の方の採用をする際には、障がいの分類と身体障害者手帳の等級を確認すると、障がいの程度を確認しやすく、必要となる配慮の内容も考えやすくなるでしょう。

身体障害者手帳の等級における基準については、「身体障害者手帳の等級一覧│基準や違い、等級別のサポートを解説」で詳しくご紹介しているので、ぜひご覧ください。

1-2. 知的障がい

知的障がいは、以下のように、IQ(知能指数)に応じて分類されています。

| 知的障がいの分類 | |

| 軽度(IQ約50~70) | ・日常生活やコミュニケーションは可能

・読み書きや金銭などの概念は、支援があれば理解できる |

| 中等度(IQ約36~49) | ・単純なコミュニケーションなら可能

・読み書きや金銭の概念の理解度は小学生レベルで、常に支援が必要 |

| 重度(IQ約20~35) | ・単純な会話による意思疎通はできるが、日常生活でも支援が必要

・読み書きや、時間や金銭の概念を理解することが困難 |

| 最重度(IQ約19以下) | ・単純な会話でも意思疎通が難しい

・認識できるのは目の前にある物理的なもののみで、日常生活でも全般的な支援が必要 |

初めて会った際には、軽度知的障がいがある方の障がいには気付きにくいですが、複雑な概念は理解しづらいため、働く上ではサポートが必要になります。

知的障がいのある方が所持しているのは、「療育手帳」です。

| 区分 | 重度・最重度が「A」、軽度・中等度が「B」

※自治体によっては、さらに細かく分類されている場合もある |

| 更新 | 18歳以上の知的障がい者の方は、概ね10年ごとに再判定を受けて、更新の手続きが行われる |

担当者の方が知的障がい者の採用をする際には、療育手帳の区分で障がいの程度を把握し、必要となる配慮について考えましょう。

1-3. 精神障がい

精神障がいは、以下のように、どのような精神疾患があるかによって分類されます。

| 精神障がいの分類 | |

| 統合失調症 | 幻覚や妄想など生活しづらくなる症状が現れる |

| 気分障がい | うつ状態のみ、またはうつ状態と躁状態を繰り返す |

| 非定型精神病 | ストレスによって発症して、統合失調症や気分障がいのような症状が出るが、比較的短期間で症状が治まる |

| てんかん | 何らかの原因で一時的に脳の一部が過剰に興奮し、発作が起きる |

| 中毒精神病 | アルコールや睡眠薬などの薬物を大量にしたために、幻覚や妄想などの症状が出たり、躁うつ状態になったりする |

| 器質性精神障がい

(高次脳機能障がいを含む) |

病気や事故で脳が損傷して、すぐに忘れる記憶障がいや、集中力が続かない注意障がいなどが起こる |

| 発達障がい | 明らかな知的障がいはないのに、生まれつきの脳機能障がいによって、自閉症や学習障がいなどが見られる |

参考:厚生労働省「障害者手帳について」

発達障がいは精神障がいと区別する場合もありますが、障がい者雇用においては、同じ障害者手帳を所持するため、精神障がいに分類されるのが一般的です。

精神障がいがある方が所持しているのは、「精神障害者保健福祉手帳」です。

| 等級 | 1級から3級まで

※1級が最も障がいの程度が重い |

| 更新 | 2年の有効期限が定められていて、2年ごとの更新が必要 |

担当者の方が精神障がい者の方を採用する際には、障がいの分類と等級だけでなく、有効期限の確認も忘れないようにしましょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

2.【障がい者雇用担当者の基礎知識(2)】障害者雇用促進法とは

次に、企業が障がい者雇用を進める背景にある「障害者雇用促進法」について、ご紹介します。

障害者雇用促進法とは、障がい者の職業安定を図ることを目的とした法律で、正式名称は「障害者の雇用の促進等に関する法律」です。

障害者雇用促進法を遵守するために企業がしなければならないことは、以下の通りです。

| 全ての企業 | 障がい者に対して差別せず、合理的配慮をしなければならない |

| 障がい者を雇用する企業 | 障がい者の解雇時に「解雇届」を提出しなければならない |

| 常用労働者40人以上の企業 | ・法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用しなければならない

・障がい者の雇用状況を毎年報告しなければならない |

| 障がい者を5人以上雇用する企業 | 障がい者職業生活相談員を選任しなければならない |

障がい者の雇用の促進や定着を図るために、常用労働者が40人以上の企業に対して、「法定雇用率以上の障がい者を雇用する義務」が定められています。(2026年7月からは常用労働者数が37.5人以上の企業)

あなたの企業でも法定雇用率を意識した取り組みを行っているはずですが、企業に対して法定雇用率を義務付けている法的根拠が、この障害者雇用促進法なのです。

障害者雇用促進法についてさらに詳しく知りたい方は、「【2024年】障害者雇用促進法とは?押さえるべき改正内容も解説」をご覧ください。

障がい者に関する法律全般について知りたい方は、「障がい者に関する法律一覧|雇用する企業が遵守すべき内容を解説」を参考にしてみましょう。

| 障害者雇用促進法で定められた法定雇用率を下回った場合 |

| 障害者雇用促進法で定められた法定雇用率を下回った場合、常用労働者が100人以上の企業では、障害者雇用納付金が徴収されることになります。

この「障害者雇用納付金制度」の仕組みや徴収金額については、「4.【障がい者雇用担当者の基礎知識(4)】障害者雇用納付金制度とは」で詳しくご紹介しますが、気になる方は先にお読みください。

納付金を徴収されてもなお障がい者雇用を推進せず、法定雇用率を達成しないままでいると、納付金額がかさむだけでなく、最終的には社名が公表される可能性があります。

社名公表基準や公表されるまでの流れについては、「障がい者雇用で社名が公表される!公表基準とリスクを避ける方法を解説」で詳しくご紹介しているので、ぜひご覧ください。 |

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

3.【障がい者雇用担当者の基礎知識(3)】法定雇用率とは

障害者雇用促進法によって、常用労働者数が40人以上の企業は、法定雇用率以上の障がい者を雇用しなければならないことを再確認できたと思います。

法定雇用率とは、「労働者のうち、障がい者をどれくらいの割合で雇う必要があるのかを定めた基準」のことです。

その始まりは、障害者雇用促進法の前身となる身体障害者雇用促進法が制定された1960年までさかのぼり、当時は努力義務でしかありませんでした。

1976年から法的義務へと変更し、その当時は1.5%だった法定雇用率は引き上げを繰り返して、2024年12月現在は2.5%、2026年7月からは2.7%まで引き上がる予定となっています。

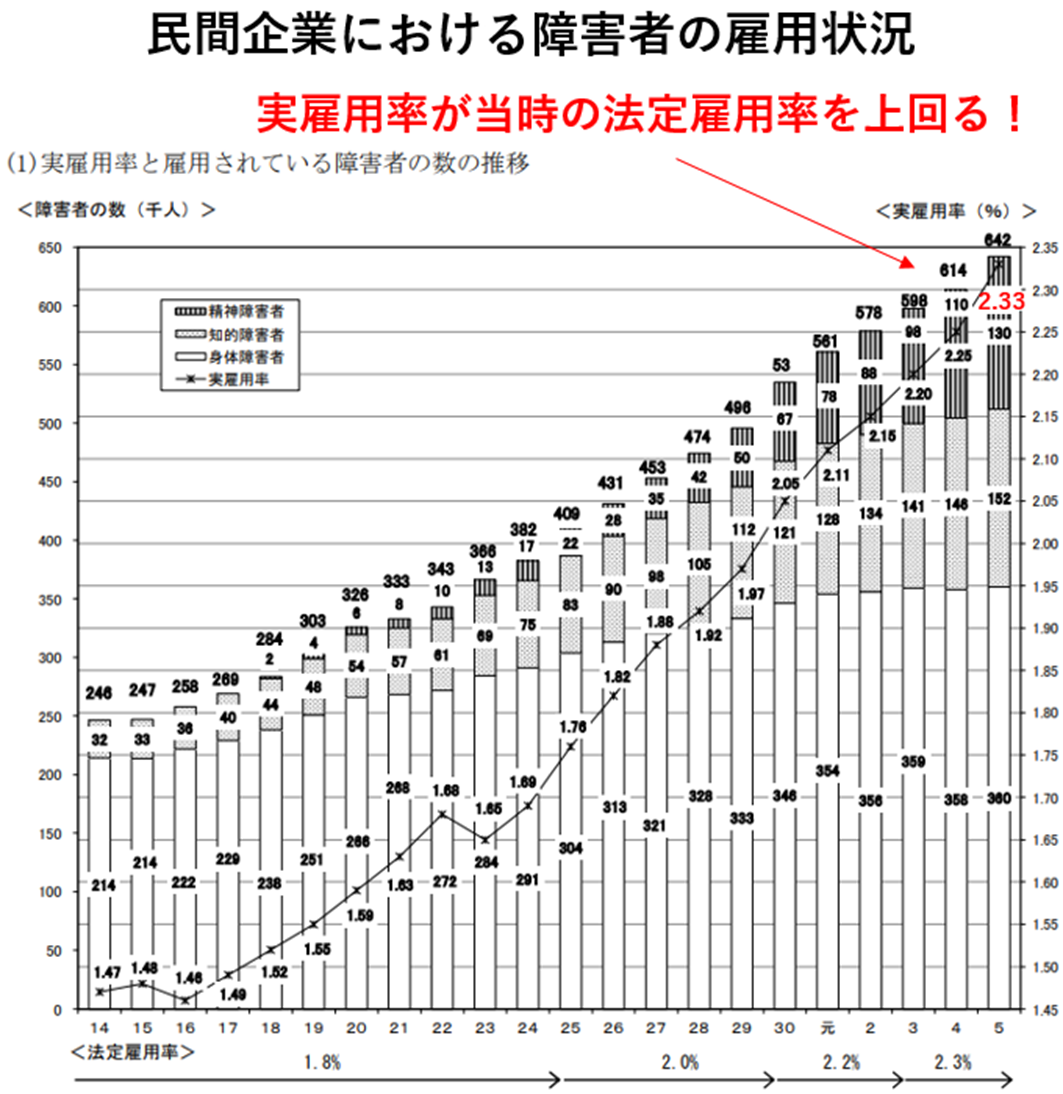

法定雇用率の引き上げが繰り返される状況で、障がい者の実雇用率(企業で実際に雇用されている障がい者の割合)も、以下の折れ線グラフにあるように、右肩上がりとなっています。

出典:厚生労働省「令和5年障害者雇用状況の集計結果」

令和5年(2023年)当時の法定雇用率は2.3%でしたが、実雇用率は2.33%となり、実雇用率が報告時点の法定雇用率を初めて上回りました。

このように、法定雇用率は企業が必ず達成しなければならない、優先して取り組むべき課題なのです。

最新データを元にした障がい者の雇用率の現状については、「障がい者雇用率の現状│2024年最新データと法定雇用率の推移から徹底解説」で詳しくご紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

4.【障がい者雇用担当者の基礎知識(4)】障害者雇用納付金制度とは

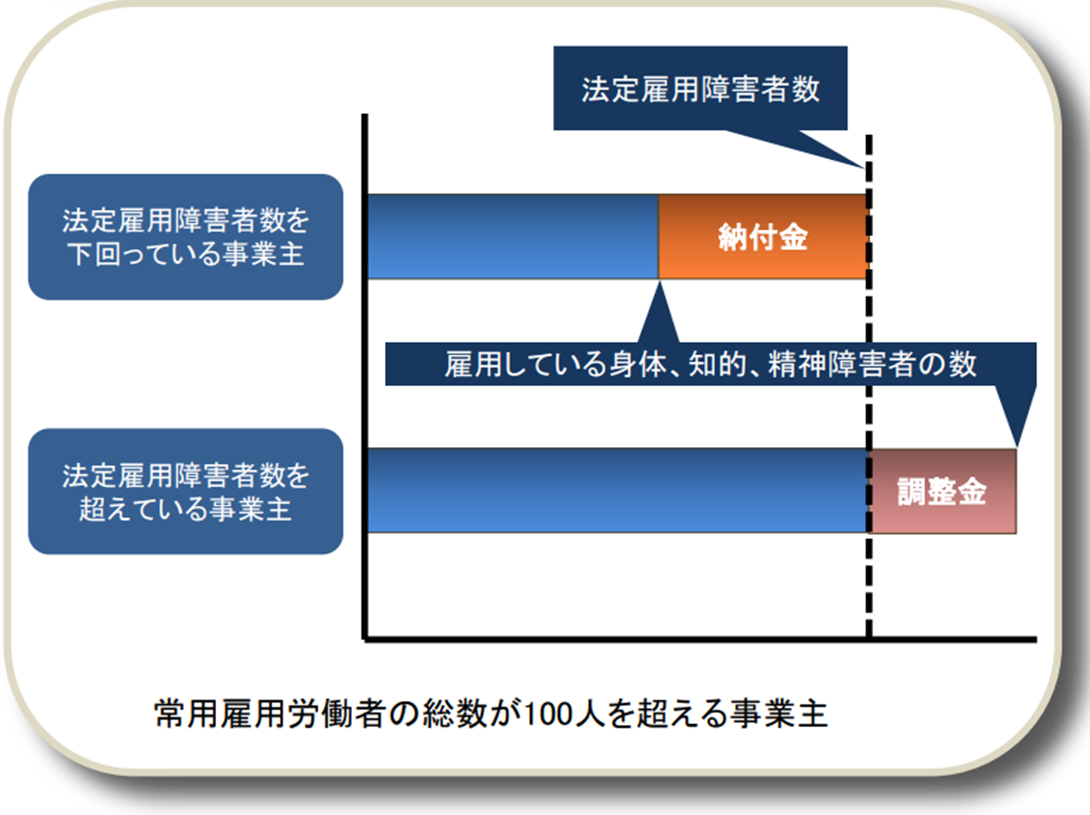

障害者雇用納付金制度とは、障害者雇用促進法に基づき、法定雇用率を達成しなかった企業(常用労働者が100人以上の企業)から徴収した納付金を、達成した企業に再分配する制度です。

【障害者雇用納付金制度の仕組み】

出典:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「制度概要令和6年度版」

このように法定雇用率の達成状況によって、納付金が徴収されるか、調整金が支給されるかが変わってくるので、詳しくご紹介します。

4-1. 法定雇用率が未達成の企業

法定雇用率が未達成の企業からは、以下のように不足人数×月額50,000円の障害者雇用納付金が徴収されます。

| 障害者雇用納付金 | 【対象】

常用雇用労働者の人数が100人を超えていて、雇用している障がい者の人数が法定雇用率を下回っている企業

【金額】 1人当たり月額50,000円 |

参考:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者雇用納付金制度の概要」

常用労働者が120人いる企業は3人の障がい者の雇用義務がありますが、1人も雇用しなかった場合、年換算すると、180万円(3人×50,000円×12か月=180万円)もの納付金を支払わなければなりません。

障害者雇用納付金の詳しい算出方法や申告の流れについては、「障害者雇用納付金を解説!種類毎の算出方法と申告の流れを理解できる」でご紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

4-2. 法定雇用率を達成した企業

法定雇用率を達成した以下のような企業には、障害者雇用調整金や報奨金が支給されます。

| 障害者雇用調整金 | 【対象】

常用雇用労働者の人数が100人を超えていて、法定雇用率を上回る人数の障がい者を雇用した企業

【金額】 1人当たり月額29,000円

※令和6年4月1日以降の雇用期間については、支給対象人数が年120人/月を超える場合、当該超過人数分への支給額が1人当たり月額23,000円になる |

| 報奨金 | 【対象】

常用雇用労働者の人数が100人以下の企業で、各月の常時雇用している障がい者の数の年度間合計数が一定数を超えている企業

【金額】 1人当たり月額21,000円

※令和6年4月1日以降の雇用期間については、支給対象人数が年420人/月を超える場合、当該超過人数分への支給額が1人当たり月額16,000円になる |

参考:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者雇用納付金制度の概要」

障がい者を雇用するには作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別な雇用管理などの経済的負担が伴いますが、障害者雇用納付金制度によって、必要なところにお金が届く仕組みとなっているのです。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

5.【障がい者雇用担当者の基礎知識(5)】雇用障がい者数の計算方法

法定雇用率を達成するために、担当者の方が理解しておきたいのは、雇用障がい者数の計算方法です。

この計算方法には、以下の3つのポイントがあるので、詳しくご紹介します。

| ・雇用すべき障がい者数を「(常用労働者数+短時間労働者数✖️0.5)✖️0.025」で求める

・30時間以上は「常用労働者」、20時間以上30時間未満は「短時間労働者」としてカウントする ・重度身体障がい者と重度知的障がい者は2倍でカウントする |

あなたの企業で法定雇用率を達成できるだけの障がい者数を雇用できるように、ぜひ参考にしてみましょう。

5-1. 雇用すべき障がい者数を「(常用労働者数+短時間労働者数✖️0.5)✖️0.025」で求める

常用労働者数が40人以上の企業で雇用すべき障がい者数は、以下の計算式で求められます。(常用労働者数が40人以下の企業では、障がい者の雇用義務はありません。)

| 雇用すべき障がい者数(カウント)=(常用労働者数+短時間労働者数×0.5)×0.025 |

※2026年6月まで

計算式中の「常用労働者数」と「短時間労働者数」とは、以下の通りです。

| 常用労働者数 | 1週間の労働時間が30時間以上の従業員数 |

| 短時間労働者数 | 1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の従業員数 |

常用労働者には、雇用契約期間の定めなく雇用されている正社員だけでなく、有期雇用契約となっている契約社員や派遣社員も、以下の場合は含まれます。

| ・契約期間が反復更新され、雇入れから1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる

・過去1年を超えて引き続き雇用されている |

なお、短時間労働者よりも1週間の労働時間が短い、パートやアルバイトはカウントしません。

例えば、毎日8時間勤務の正社員が100人、週20~30時間勤務のパート従業員が20人の企業の場合、以下の計算式となります。

(100+20×0.5)×0.025=2.75

小数点以下の端数は切り捨てなので、この企業では2人の障がい者の方(重度障がい者の場合は1人)を雇用しなければならないことが分かります。

2024年10月現在の法定雇用率は2.5%ですが、2026年7月から2.7%へ引き上げ予定です。

引き上げ後は、対象企業が常用労働者数が40人から37.5人の企業へと拡大するだけでなく、以下の計算式に変わるので、注意しましょう。

| 雇用すべき障がい者数(カウント)=(常用労働者数+短時間労働者数×0.5)×0.027 |

※2026年7月から

5-2. 30時間以上は「常用労働者」、20時間以上30時間未満は「短時間労働者」としてカウントする

続いて、雇用すべき障がい者数を満たすために、障がい者を正しくカウントしなければなりませんが、30時間以上は「常用労働者」、20時間以上30時間未満は「短時間労働者」としてカウントします。

※重度身体障がい者、重度知的障がい者、精神障がい者の場合は10時間以上20時間未満の労働時間でも0.5人としてカウントすることができます。

以下の表にあるように、例えば、身体障がい者であっても、常用労働者は1人とカウントできるのに対して、短時間労働者は0.5人としかカウントできません。

| 週所定労働時間 | 30時間以上

(常用労働者) |

20時間以上30時間未満

(短時間労働者) |

10時間以上20時間未満 |

| 身体障がい者 | 1人 | 0.5人 | - |

| 重度身体障がい者 | 2人 | 1人 | 0.5人 |

| 知的障がい者 | 1人 | 0.5人 | - |

| 重度知的障がい者 | 2人 | 1人 | 0.5人 |

| 精神障がい者 | 1人 | 1人※ | 0.5人 |

※精神障がい者の短時間労働者については、2023年4月からの精神障がい者算定特例の延長に伴い、当面の間は雇入れからの期間に関係なく、1人をもって1人と見なす

このように、雇用する障がい者の労働時間によってカウントが変わるため、十分に注意しましょう。

5-3. 重度身体障がい者と重度知的障がい者は2倍でカウントする

最後に、重度身体障がい者と重度知的障がい者は2倍でカウントします。

以下のように、重度障がい者の場合、常用労働者であれば1人とカウントするところを2人、短時間労働者であれば0.5人とカウントするところを1人とカウントするのです。

| 週所定労働時間 | 30時間以上

(常用労働者) |

20時間以上30時間未満

(短時間労働者) |

10時間以上20時間未満 |

| 身体障がい者 | 1人 | 0.5人 | - |

| 重度身体障がい者 | 2人 | 1人 | 0.5人 |

| 知的障がい者 | 1人 | 0.5人 | - |

| 重度知的障がい者 | 2人 | 1人 | 0.5人 |

| 精神障がい者 | 1人 | 1人※ | 0.5人 |

※精神障がい者の短時間労働者については、2023年4月からの精神障がい者算定特例の延長に伴い、当面の間は雇入れからの期間に関係なく、1人をもって1人と見なす

週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障がい者に関しては、2024年3月まではカウントできませんでしたが、4月以降は0.5人カウントするようになりました。

「重度身体障がい者」と「重度知的障がい者」とは、以下の通りです。

| 重度身体障がい者 | 身体障害者手帳の等級が、1級・2級の人 |

| 重度知的障がい者 | 療育手帳の区分が、A(最重度・重度)の人 |

このように、あなたの企業で雇用すべき障がい者数を算出後、雇用する障がい者の方の労働時間や手帳の等級・区分に合わせて、カウントする必要があります。

より詳しい障がい者のカウント方法の説明が知りたい方は、「【2024年最新】障がい者のカウント方法を解説!計算式と早見表付」でご紹介しているので、ぜひご覧ください。

あなたの企業における実雇用率(企業で実際に雇用されている障がい者の割合)を計算したい場合は、「実雇用率とは│計算式や法定雇用率との違いを知って向上を目指そう」を、参考にしましょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

6.【障がい者雇用担当者の基礎知識(6)】採用の流れ

続いて、障がい者雇用における採用の流れについて、ご紹介します。

障がい者雇用においては、採用がゴールではなく、長く働き続けてもらうことが重要なので、以下の6ステップで進めていきます。

| (1)業務を選定する

(2)採用計画を立てる (3)募集を開始する (4)採用面接を行う (5)受け入れ体制を整える (6)長期雇用のための取り組みを行う |

ステップごとのポイントをご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

6-1. 業務を選定する

まずは、障がい者の方に割り当てる業務を選定します。

最初に業務の選定をすることで、用意した業務に必要な適性や能力がある障がい者人材を採用できるだけでなく、実際に働き始めてから業務の変更や追加が必要になっても、調整が可能になるからです。

業務を選定する際には、以下の流れで進めましょう。

| (1)配属部署を決める | 先入観をなくし、各部署の責任者にヒアリングして決める |

| (2)業務を洗い出す | 配属部署内の全体像を把握し、障がい者に割り当てられる業務と割り当てられない業務を判別する |

| (3)タスクまで細分化する | 全ての業務をタスクまで細分化すると、割り当てられないと判断した業務の中にも、障がい者に任せられる業務があることが分かる |

| (4)採用する人物像を把握する | 選定した業務に必要な適性や能力から、選考・採用の基準を作り、採用したい人物像のイメージを膨らませる |

「社内に適当な仕事がない」と感じる企業の方は多いですが、この流れで業務を選定すれば、仕事を見つけられるでしょう。

6-2. 採用計画を立てる

続いて、採用計画を立てます。

障がい者雇用は法定雇用率を満たすためだけに行うものではありませんが、企業に対して義務付けられている以上、法定雇用率を下回らない方が望ましいからです。

5.【障がい者雇用担当者の基礎知識(5)】雇用障がい者数の計算方法でご紹介した、雇用障がい者数の計算式やカウント方法を理解した上で、いつまでにどのような障がい者を何人雇用するかを決めましょう。

採用計画のポイントは、以下の通りです。

| いつまで | あなたの企業で採用したい人物像と合致する障がい者の方を見つけられるように、雇用を始めたい時期の2~3か月以上前までに行動を開始する |

| どのような障がい者 | 初めて障がい者雇用を進める企業は、環境整備やサポートが手探りな状態なので、障がいの程度があまり重くない方から雇用し始める |

| 何人 | 初めて障がい者雇用を進める企業は、担当者の負担が大きくならないように、まずは1人の採用から始める |

選定した業務に必要な適性や能力がある障がい者人材に出会えるまで、2~3か月以上かかることは少なくないので、早めに行動することが大切です、

6-3. 募集を開始する

続いて、募集を開始しますが、募集方法には以下の5つがあります。

| ハローワークへの相談 | ・無料で求人を出せて、ウェブサイトにも掲載される

・募集要項の書き方などのアドバイスをもらえる ・ハローワーク経由で採用に至ると支給される助成金がある |

| 障がい者専門求人サイトの活用 | ・障がい者専門の就職・転職エージェントが運営するため、マッチングや面接、内定、就職後のフォローまで支援してくれる

・内定に至ると、一定金額の成功報酬が必要になる |

| 就職フェア・合同説明会

などへの参加 |

・お互いに最初から相手の顔を見ながら話せる

・ハローワーク開催の合同就職面接会は無料で参加できるが、民間企業開催のものは参加費が必要 |

| 就労移行支援事業所との連携 | ・一般企業で働くために必要なスキルを身に着ける訓練をしている障がい者人材を獲得しやすい |

| 特別支援学校との連携 | ・生徒の適性や能力を理解している先生に話を聞くと、適性のある障がい者人材を獲得しやすい |

どの企業にもハローワークへの相談がおすすめですが、あなたの企業に合ったその他の方法も活用して募集を行いましょう。

6-4. 採用面接を行う

採用面接は「配慮」と「質問」の2点に注意する必要があります。

なぜなら、限られた時間の中で、障がい者の方に寄り添いつつ障がいに対する理解を深め、選定した業務に必要な適性や能力があるかを見極めなければならないからです。

配慮については相手の立場になって考え、以下のことを心がけましょう。

| 共通 | ・ビルの入口まで出迎える

・緊張をほぐすために、雑談から始める ・にこやかな笑顔を心がける |

| 身体障がい者 | ・盲導犬、聴導犬、介助犬の同伴出社を認める

・白杖を使用する視覚障がい者を誘導する際には、杖を持っていない方に立ち、肘に手をかけてもらう ・聴覚障がい者には、筆談の準備や、静かな個室を用意する ・肢体不自由の方には、入口からできるだけ近い場所を面接場所にする ・内部障がいがある方には、面接場所の近くに休憩スペースを準備し、いつでも利用できることを伝える |

| 知的障がい者 | ・分かりやすい言葉を選び、場合によってイラストを用いる

・面接後だけでなく、面接途中にも質問タイムを設ける |

| 精神障がい者 | ・人の出入りがない個室を用意する

・集中力が途切れやすい場合は、面接時間をできるだけ短縮する |

質問については、「答えたくない場合は話さなくても構いません」と前置きした上で、以下の項目を確認しましょう。

| 自己紹介 | ・初対面の応募者の印象を確認する |

| 志望動機

(転職理由) |

・応募者の就労意欲やその会社でどれくらい働きたいと思っているのかを確認する |

| 障害者手帳の種類と等級 | ・障がいへの理解を深める

・その応募者を雇用した場合に、選定している業務を任せられるか確認する ・どのような準備や配慮が必要なのかを探る |

| 投薬状況

副作用の有無 |

・障がいへの理解を深める

・体調が悪くなった時に配慮できる可能性がある |

| 最近の調子 | ・体調が安定していて、休まず勤務できるかを確認する |

| 勤務中の

体調不良の対処法 |

・どのようなサポート体制が必要か確認する |

| 希望する配慮 | ・できる範囲で応募者の申し出を取り入れることを検討する |

| 得意なこと・

苦手なこと |

・選定した業務に適性があるか確認する

・応募者の就労意欲を確認する |

| 休日の過ごし方 | ・規則正しい生活をしていて、遅刻や欠勤をすることなく働けるか確認する |

特に障害者手帳の種類と等級は、障がいの理解を深めるのに役立つため、採用面接の際には忘れずに確認しましょう。

6-5. 受け入れ体制を整える

採用面接を経て、雇用する障がい者の方が決まったら、受け入れ体制を整えましょう。

職場環境の安全性を高めると同時に、配属部署の従業員の障がいに対する理解を深め、障がい者の方が安心して働けるようにするためです。

職場環境の安全性を高めるためには、以下のような取り組みが有効です。

| 身体障がい者 | ・通りやすいように、通路を塞がない

・段差をなくし、スロープを設置する ・座席の配置を工夫する |

| 知的障がい者 | ・裁断機などの刃物は、安全に取り扱えるようになるまで手の届く範囲に置かない

・精密機器や薬品があるなどの理由で立ち入ってほしくない場所がある場合、分かりやすい言葉で掲示した上で、何度も説明する |

| 精神障がい者 | ・部署異動をなくすなど、その人にストレスがかかりにくい状況で同じ仕事を続けられるようにする

・ついたて、耳栓、サングラスなどの利用を認める |

従業員の方に障がいに対する理解を深めてもらうためには、以下の内容を盛り込んだ勉強会を開催するのがおすすめです。

| ・障がい者も社会の一員であり、障がいへの理解を深めて、全ての人が生きやすい社会を実現すべきだということ

・障害者雇用促進法で、一定規模以上の企業は障がい者の雇用義務が定められていること ・障害者差別解消法で、企業に対して障がい者への差別の禁止や合理的配慮の提供は義務付けられていること ・合理的配慮とは、障がいがある方の困り事や課題を取り除くために、本人の意志を尊重しながら調整すること ・合理的配慮の事例 |

障がい者の方が働き始めるまでに、受け入れ体制を整えておきましょう。

6-6. 長期雇用のための取り組みを行う

障がい者の方の採用後は、長期雇用のための取り組みが欠かせません。

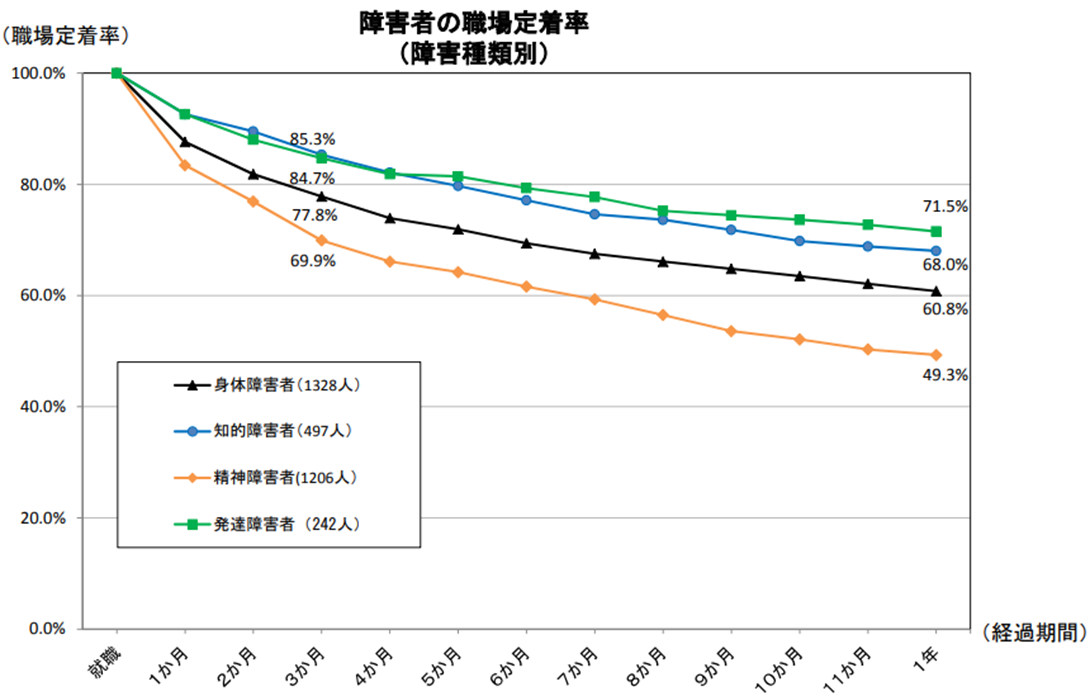

なぜなら、以下の厚生労働省「障害者雇用の現状等」のデータでも明らかなように、障がい者雇用における職場定着率は非常に低いからです。

出典:厚生労働省「障害者雇用の現状等」

障がい者の方を長期雇用するための取り組み例として、以下の3つがあります。

| 定期面談 | ・障がい者の方から言い出しにくいことは多いので、個室を用意して時間を取り、体調・業務・人間関係で悩んでいないか聞き出し、できる範囲で対応する |

| 配慮事例の共有 | ・障がい者の方と実際に働いて気付いた有効な配慮事例を共有し、より働きやすい職場に変えていく |

| ジョブコーチによる支援 | ・ジョブコーチに相談すると、障がい者の方本人や企業に対して、障がい者の方が職場に適応できるようにアドバイスがもらえる |

障がい者の方が長く働き続けられるように、このような取り組みを取り入れていきましょう。

障がい者雇用の流れについて、かいつまんでご紹介しました。ステップごとの詳しいポイントについては、「障害者 」でご紹介しているので、ぜひご覧ください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

7.【障がい者雇用担当者の基礎知識(7)】助成金

障がい者の方を採用するにあたって、「助成金があればもっと積極的になれるのに……」と感じている担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

障がい者雇用に関する助成金は、以下の3つに分類されます。

| ・障がい者を雇い入れた場合の助成金

・施設等の整備や適切な雇用管理の措置を行った場合の助成金 ・職場定着のための措置を実施した場合の助成金 |

あなたの企業で活用できる助成金が分かるように、ぜひ参考にしてみましょう。

7-1. 障がい者を雇い入れた場合の助成金

障がい者を雇い入れた場合の助成金には、以下の4つがあります。

| 助成金 | 対象 |

| 特定求職者雇用開発助成金・ | 障がい者などの就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主 |

| 特定求職者雇用開発助成金・ | 発達障がい者や難病患者をハローワークの紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主 |

| トライアル雇用助成金・ | ハローワークや民間の職業紹介事業者等の紹介により、障がい者を試行的に一定期間雇用することでその適性や業務遂行可能性を見極めた事業主 |

| トライアル雇用助成金・ | 継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障がい者を試行的に一定期間雇用する事業主で、雇い入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とする場合 |

参考:厚生労働省「障害者を雇い入れた場合などの助成」

「トライアル雇用」とは、正式な雇用契約を締結する前に、お試しのトライアル雇用期間を利用できる制度のことです。

トライアル雇用について詳しく知りたい方は、「障害者トライアル雇用の全ガイド|期間・求人・助成金を含む制度内容」を、ぜひご覧ください。

初めて障がい者雇用を進める企業は、ハローワークに相談する機会があるはずなので、合わせて上記の助成金についても相談してみましょう。

7-2. 施設等の整備や適切な雇用管理の措置を行った場合の助成金

施設等の整備や適切な雇用管理の措置を行った場合の助成金として、以下の7つの障害者雇用納付金制度に基づく助成金があります。

| 助成金 | 対象 |

| 障害者作業施設設置等助成金 | 障がい者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主が、その障がい者が障がいを克服し、作業を容易に行えるように配慮された施設、または改造等がなされた設備の設置・整備を行った場合 |

| 障害者福祉施設設置等助成金 | 障がい者を現に雇用する事業主または当該事業主が、障がい者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設や給食施設等の設置・整備を行う場合 |

| 障害者介助等助成金 | 障がい者の雇用管理のために、必要な介助等の措置を行う事業主 |

| 重度障害者等通勤対策助成金 | 重度障がい者を雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障がい者の通勤を容易にするための措置を行う場合 |

| 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 | 重度障がい者を多数継続雇用し、施設等の整備等を行う事業主 |

| 職場適応援助者助成金 | 職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援を行う事業主 |

| 障害者能力開発助成金 | 障がい者の能力開発の事業を行うための施設、または設備の設置・整備等を行う場合や、その能力開発訓練事業を運営する場合 |

参考:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「助成金」

障がい者の方が安心して働けるように、職場環境の整備や通勤対策をしたい場合は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に相談するのがおすすめです。

環境整備等にかかる金額の総額や、利用できる助成金についてのアドバイスをしてもらえるでしょう。

7-3. 職場定着のための措置を実施した場合の助成金

職場定着のための措置を実施した場合の助成金として、キャリアアップ助成金があります。

【職場定着のための措置を実施した場合の助成金】

| 助成金 | 対象 |

| キャリアアップ助成金・ | 障がい者の有期雇用労働者と正規雇用労働者・無期雇用労働者へ、無期雇用労働者を正規雇用労働者へ転換する措置を講じた事業主 |

参考:厚生労働省「キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)」

障がい者の方がキャリアアップを希望していても、判断に迷うことがあると思いますが、この助成金を活用するという選択肢もあることを、覚えておきましょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

8.【障がい者雇用担当者の基礎知識(8)】合理的配慮とは

障がい者雇用を進める上で、担当者の方が率先して行わなければならないのが、「合理的配慮」です。

合理的配慮とは、「障がいがある方が仕事をする上で当たる困り事や課題を取り除くために、本人の意志を尊重しつつも、企業にとって負担になり過ぎない範囲で調整をすること」をいいます。

障がいの有無に関わらず、全ての人が社会生活を共にできるように、寄り添う姿勢が重要になるのです。

障害者差別解消法が改正され、2024年4月から全ての企業を対象に、合理的配慮が義務化されました。

障がいがある方に合理的配慮をしようと思っても、どのように接すればいいのか迷う方は多いので、以下の4つの観点から例を見ていきましょう。

| 環境の整備 | 【身体障がい者】

・通りやすいように、通路を塞がない ・盲導犬、聴導犬、介助犬の同伴出社を認める ・段差をなくし、スロープを設置する ・座席の配置を工夫する

【知的障がい者】 ・裁断機などの刃物は、安全に取り扱えるようになるまで手の届く範囲に置かない ・精密機器や薬品があるなどの理由で立ち入ってほしくない場所がある場合、分かりやすい言葉で掲示した上で、何度も説明する

【精神障がい者】 ・部署異動をなくすなど、その人にストレスがかかりにくい状況で同じ仕事を続けられるようにする ・ついたて、耳栓、サングラスなどの利用を認める |

| コミュニケーション方法 | 【身体障がい者】

・視覚障がい者と話す時は、驚かせないようにまず名乗る ・聴覚障がい者と話す時は、筆談やパソコン・スマホのチャット機能を利用する

【知的障がい者】 ・イラストや写真などを使って説明する ・仕事の手順を1つずつ分解して、少しずつ説明する

【精神障がい者】 ・記憶障がいがある場合は、メモやアラームを利用する ・発達障がいがある場合は、具体的かつ視覚的な伝え方を心がける |

| 柔軟な勤務体制 | ・通勤ラッシュを避ける時差出勤

・短時間勤務の選択 ・体調や障がい特性に合わせてテレワークを選択 ・定期通院による遅刻・早退 |

| 業務の選定

(一例) |

【身体障がい者】

・事務作業 ・座ったままできる簡単な製造作業 ・エンジニア、デザイナー

【知的障がい者】 ・清掃作業 ・梱包、商品管理などのバックヤード作業

【精神障がい者】 ・コールセンター ・事務作業 |

合理的配慮をする上で大切なのは、目の前にいる障がい者の方の障がいを理解しようと寄り添い、どうすればスムーズに仕事ができるか考えることです。

より詳しい具体例や、個別対応の流れを知りたい方は、「合理的配慮の具体例まとめ|場面別・障がい別に提供のポイントを紹介」を、ぜひご覧ください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

9.【障がい者雇用担当者の基礎知識(9)】よくあるトラブル事例と対処法

障がい者雇用で起こり得るトラブル事例とその対処法を事前に知っておきたい方は多いのではないでしょうか。

障がい者雇用において、よくある5つのトラブル事例をご紹介します。

| ・業務に取り組みづらそうにしている

・孤立する ・体調を崩す ・休みがちになる ・退職したいと申し出がある |

合わせて対処法もご紹介するので、実際にトラブルが起きた時に慌てなくて済むように、参考にしてみましょう。

9-1. 業務に取り組みづらそうにしている

障がい者の方が、以下のように、割り振られた業務に取り組みづらそうにしているのは、よく見られることです。

| ・時間がかかり過ぎる

・途中で止まる ・ミスをする |

なぜこのような状況になるのかと言うと、採用時に障がい者の方の適性を見極めるのは大変難しいからです。

おすすめの対処法は、以下の通りです。

| 対処法 |

| ・何度も繰り返し分かりやすい言葉で説明する

・マニュアルを工夫する ・障がい者の方が実際に働く様子を見て、割り当てた業務に対する適性を確認しながら調整する |

マニュアルを工夫する際には、以下の点を改善しましょう。

| ・マニュアルをより分かりやすい言葉に置き換える

・マニュアルにイラストや写真を活用する ・一度で理解できなくても、繰り返し説明する |

業務の遂行状況を確認し、取り組みづらそうにしている部分については、言葉を変えて何度も繰り返し、マニュアルをアップデートしながら、調整していくことが大切です。

業務がスムーズに取り組めるように、検討してみましょう。

9-2. 孤立する

特に障がい者雇用を始めたばかりの企業では、障がい者が一人だけポツンと孤立してしまうことがあります。

なぜなら、従業員の方は企業として障がい者雇用を進めなくてはならないと頭では分かっていても、障がい者の方と一緒に働くイメージがなくて、うまく関われないからです。

もし、あなたが入社当時に誰も目線を合わせてくれず、聞きたいことがあっても、話し掛けるのを躊躇うような、よそよそしい雰囲気を出している人ばかりだと、不安になったのではないでしょうか。

担当者の方はもちろん、同じ部署で働く従業員の方も、障がい者の方を一緒に働く仲間と認めて、いつでもサポートできるようにしたいものです。

おすすめの対処法は、以下の通りです。

| 対処法 |

| ・勉強会を開催して、障がいに対する理解を深める |

障がい者の方を雇用するにあたって受け入れ体制を整える際にも勉強会は有効ですが、一度だけでは従業員の意識の底上げは難しい場合が少なくありません。

そのため、障がい者の方が職場に馴染めるように、定期的に合理的配慮の事例を共有するなどの、勉強会を開催しましょう。

9-3. 体調を崩す

障がい者の方は、緊張や疲れによって、非常に体調を崩しやすいものです。

無理をさせると症状が悪化する可能性があるので、普段から体調の変化がないかヒアリングするだけでなく、集中力が高い障がい者の方には休憩を取ったかの確認も必要です。

体調が悪そうな時には、速やかに以下の対処法を実践しましょう。

| 対処法 |

| ・別室で休ませる

・早退させる ・判断に迷う場合は、保護者やかかりつけ医、救急に連絡する |

いざという時に慌てないためにも、日頃から障がいに対する理解を深め、体調を崩した時のシミュレーションをしておくのがおすすめです。

9-4. 休みがちになる

障がい者の方の職場定着率は低いため、さまざまな理由で休みがちになることがあります。

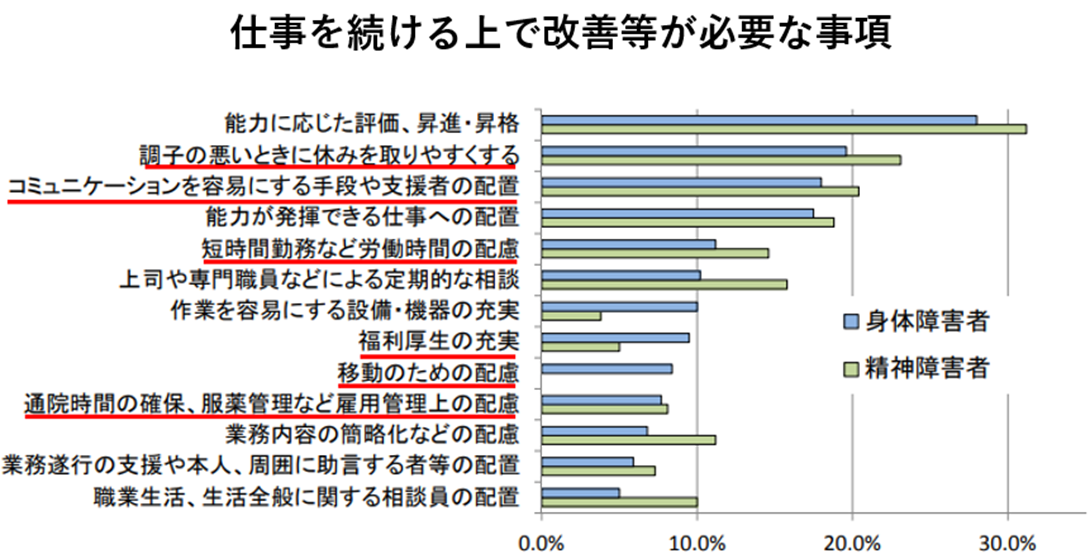

以下の厚生労働省「障害者雇用の現状等」によると、障がい者の方が仕事を続ける上で改善が必要だと思っている事項が多岐にわたっていることが分かります。

出典:厚生労働省「障害者雇用の現状等」

このように、障がいがある方からは言い出しにくい事項が多いのです。

そこで、おすすめの対処法は以下の通りです。

| 対処法 |

| ・担当者は、定期的に面談の時間を確保して、特に上記の赤線の項目について、こちらから「現状はどう思いますか」と質問する |

担当者の方は、障がい者の方の希望を全て実現できなくても、対話を続けてお互いが納得できるところまで折り合いをつけることが重要です。

9-5. 退職したいと申し出がある

休みがちになった後や、ある日突然に「退職したい」と申し出があることも少なくありません。

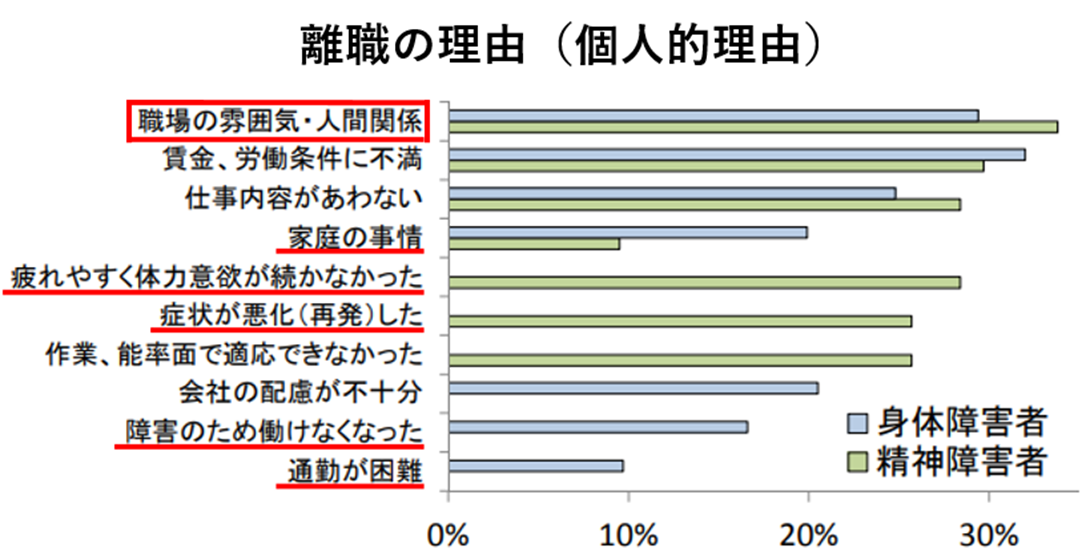

以下の厚生労働省「障害者雇用の現状等」によると、障がい者の方の離職の個人的理由は、障がいに起因するものもありますが、「職場の雰囲気・人間関係」が多いことが分かります。

出典:厚生労働省「障害者雇用の現状等」

「症状が悪化(再発)した」「障がいのため働けなくなった」など、やむを得ず退職するケースもありますが、「職場の雰囲気・人間関係」は、担当者の働きかけによって事前に防げる可能性があります。

おすすめの対処法は、以下の通りです。

| 対処法 |

| ・障がい者の方が退職したいと申し出る前に、担当者が職場の雰囲気や人間関係などに目を配る |

実際にどのような点をチェックしたらいいかについては、「【人事担当者向け】雇用した障がい者が職場いじめに遭う現実と防止策」で詳しくご紹介しているので、ぜひご覧ください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

10.【障がい者雇用担当者の基礎知識(10)】相談先一覧

障がい者雇用におけるトラブル事例と対処法を読んで、「担当者の仕事って大変だな」と思った方は多いのではないでしょうか。

障がい者雇用を進めるにあたって、担当者の方の役割は大きいですが、一人で抱え込む必要はありません。

障がい者雇用について相談できる支援機関は以下の4つがあるので、困った時は頼りましょう。

| ハローワーク | ・何から始めたらいいか分からない

・障がい者雇用に必要な知識や、採用方法を知りたい ・助成金を活用したい |

| 地域障害者職業センター | ・障がい特性に合った仕事を割り当てたい

・障がいに応じた合理的配慮をしたい |

| 障害者就業・生活支援センター | ・障がい者の生活リズムや健康管理のサポートをしたい

・職場定着率が低迷しているものの、改善方法が分からない |

| 障がい者雇用支援サービスを

行う民間企業 |

・企業の仕事内容や職場環境に適した障がい者雇用の方法を知りたい

・企業に合った障がい者の雇用率向上施策を提案してほしい |

状況に合わせて相談先を選べるように、ぜひ参考にしていただければと思います。

より詳しい相談内容については、「障がい者雇用の相談先一覧|選び方から相談すべきことまで一挙解説」で、ご紹介しているので、ぜひご覧ください。

10-1. ハローワーク

厚生労働省が運営する公的就職支援機関である「ハローワーク」は、以下の企業におすすめの相談先です。

| ・何から始めたらいいか分からない

・障がい者雇用に必要な知識や、採用方法を知りたい ・助成金を活用したい |

障がい者雇用の準備段階から採用後の定着支援まで、障がい者雇用に関する基本的な情報を無料で教えてくれるからです。

他の支援機関と連携して、あなたの企業の障がい者雇用をサポートしてくれるので、どこに相談するか迷った時は、まずはハローワークの窓口に相談してみましょう。

厚生労働省「障害者に関する窓口」より、相談窓口の住所や電話番号をご確認ください。

10-2. 地域障害者職業センター

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する「地域障害者職業センター」は、主に障がい者の就職支援や職業リハビリテーションに特化した公的機関で、以下のような企業におすすめです。

| ・障がい特性に合った仕事を割り当てたい

・障がいに応じた合理的配慮をしたい |

地域障害者職業センターでは、情報提供や相談対応だけでなく、障がい者の職業訓練・就職支援などにも幅広く無料対応しているからです。

ハローワークよりも専門的な支援を得意としているので、「事業主支援計画」の策定や、障がい者職業カウンセラーによる具体的な支援の提供も受けられます。

地域障害者職業センターは各都道府県に設置されているので、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「地域障害者職業センター」より、住所や電話番号をご確認ください。

10-3. 障害者就業・生活支援センター

社団法人や社会福祉法人などが運営する「障害者就業・生活支援センター」は、以下のような企業におすすめの相談先です。

| ・障がい者の生活リズムや健康管理のサポートをしたい

・職場定着率が低迷しているものの、改善方法が分からない |

障がい者の方の就職活動や職場での生活のサポートを目的としているため、障がい者本人を中心に、企業や家族に対しても無料で支援を行っているからです。

就業面の問題だけでなく、その基盤となる生活面からもサポートしてくれるため、職業生活の自立を実現できます。

障害者就業・生活支援センターは全国に設置されているので、「令和6年度障害者就業・生活支援センター 一覧」より、住所や電話番号をご確認ください。

10-4. 障がい者雇用支援サービスを行う民間企業

各民間企業が運営する「障がい者雇用支援サービス」は、以下のような企業におすすめの相談先です。

| ・企業の仕事内容や職場環境に適した障がい者雇用の方法を知りたい

・企業に合った障がい者の雇用率向上施策を提案してほしい |

他の相談先と違って、サービスによっては有料となりますが、企業のニーズに合わせた柔軟なサポートをしてくれるからです。

業種に合わせた障がい者の方への仕事の見つけ方や、企業の規模や配置に合わせた具体的な合理的配慮の方法を提案してもらえるケースもあります。

このような雇用支援サービスを利用することで、あなたの企業の状況に適した支援を受けられるでしょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

11.初めての障がい者雇用は外部のサポートをうまく活用すべき

障がい者雇用の担当者として知っておくべき基礎知識はたくさんある上に、これから障がい者雇用を進めていくと、新たな問題に直面することもあると思います。

しかし、担当者の方の負担ばかりが大きくなるのは本末転倒なので、初めての障がい者雇用は一人で抱え込まずに、外部のサポートをうまく活用しましょう。

企業のニーズに合わせた柔軟なサポートが受けられるという点では、民間企業の「障がい者雇用支援サービス」を利用するのがおすすめです。

中でも今、注目を集めているのが、「農園型障がい者雇用」による支援サービスです。

農園型障がい者雇用とは、民間企業が運営する農園の一部区画と設備を借り受けると同時に、障がい者人材を紹介してもらい、障がい者の方にはその農園で農作業に従事してもらう方法です。

つまり、社内で障がい者の方を雇用するのではなく、障がい者の方が過ごしやすい環境が整備され、取り組みやすい仕事がある社外に新しい部署を立ち上げるようなイメージとなります。

厚生労働省は、自宅や過ごしやすい場所でのテレワーク雇用を推進するなど、「企業に出勤する」以外の働き方も広く認めています。

社外のサポートを活用する、農園型障がい者雇用という方法も選択肢の一つに入れられるのです。

|

初めての障がい者雇用に不安がある担当者の方は JSHのコルディアーレ農園にご相談ください |

| 初めての障がい者雇用に不安がある担当者の方は、農園型障がい者雇用という方法を選択肢の一つに入れられるように、JSHのコルディアーレ農園にぜひご相談ください。

コルディアーレ農園では、企業さまに屋内型農園の区画と水耕栽培設備を貸し出し、主に九州在住の障がい者人材をご紹介しています。

企業さまには、以下のように障がい者人材を直接雇用していただき、障がい者の方には環境が整備された農園で、葉物野菜やハーブなどの栽培に携わっていただいています。

コルディアーレ農園では、精神科勤務経験のある看護師が唯一常駐するなど、多数の有資格者による手厚いサポートがあるため、高い定着率を期待していただけます。

弊社の農園型障がい者雇用支援サービスを導入いただいている企業さまは190社超で、その継続率は99%(※2024年度6月時点)にも上ります。

少しでも興味を持って下さった方は、お気軽に下記ボタンからコルディアーレ農園の資料をご請求ください。 |

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

12.まとめ

障がい者雇用の担当者が知っておくべき基礎知識について、詳しくご紹介させていただきました。改めて、ポイントをおさらいしましょう。

障がいの種類を分かりやすく分類すると、以下の3つで、それぞれの障害者手帳があります。

| 身体障がい | 身体障害者手帳 |

| 知的障がい | 療育手帳 |

| 精神障がい | 精神障害者保健福祉手帳 |

企業が障がい者雇用を進める背景にある「障害者雇用促進法」を遵守するために、企業がしなければならないことは、以下の通りです。

| 全ての企業 | 障がい者に対して差別せず、合理的配慮をしなければならない |

| 障がい者を雇用する企業 | 障がい者の解雇時に「解雇届」を提出しなければならない |

| 常用労働者40人以上の企業 | ・法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用しなければならない

・障がい者の雇用状況を毎年報告しなければならない |

| 障がい者を5人以上雇用する企業 | 障がい者職業生活相談員を選任しなければならない |

法定雇用率とは「労働者のうち、障がい者をどれくらいの割合で雇う必要があるのかを定めた基準」で、2024年10月現在は2.5%、2026年7月からは2.7%まで引き上がる予定です。

障害者雇用納付金制度とは、障害者雇用促進法に基づき、常用労働者が100人以上の企業で、法定雇用率を達成しなかった企業から徴収した納付金を、達成した企業に再分配する制度です。

法定雇用率を達成するために、担当者の方が理解しておきたい、雇用障がい者数の計算方法には、以下の3つのポイントがあります。

| ・雇用すべき障がい者数を「(常用労働者数+短時間労働者数✖️0.5)✖️0.025」で求める

・30時間以上は「常用労働者」、20時間以上30時間未満は「短時間労働者」としてカウントする ・重度身体障がい者と重度知的障がい者は2倍でカウントする |

障がい者の方の採用の流れは、以下の通りです。

| (1)業務を選定する

(2)採用計画を立てる (3)募集を開始する (4)採用面接を行う (5)受け入れ体制を整える (6)長期雇用のための取り組みを行う |

障がい者雇用に関する助成金は、以下の3つに分類されます。

| ・障がい者を雇い入れた場合の助成金

・施設等の整備や適切な雇用管理の措置を行った場合の助成金 ・職場定着のための措置を実施した場合の助成金 |

合理的配慮とは、「障がいがある方が仕事をする上で当たる困り事や課題を取り除くために、本人の意志を尊重しつつも、企業にとって負担になり過ぎない範囲で調整をすること」です。

障がい者雇用において、よくある5つのトラブル事例は、以下の通りです。

| ・業務に取り組みづらそうにしている

・孤立する ・体調を崩す ・休みがちになる ・退職したいと申し出がある |

担当者の方は一人で抱え込まず、困った時は以下の4つの支援機関に相談しましょう。

| ハローワーク | ・何から始めたらいいか分からない

・障がい者雇用に必要な知識や、採用方法を知りたい ・助成金を活用したい |

| 地域障害者職業センター | ・障がい特性に合った仕事を割り当てたい

・障がいに応じた合理的配慮をしたい |

| 障害者就業・生活支援センター | ・障がい者の生活リズムや健康管理のサポートをしたい

・職場定着率が低迷しているものの、改善方法が分からない |

| 障がい者雇用支援サービスを

行う民間企業 |

・企業の仕事内容や職場環境に適した障がい者雇用の方法を知りたい

・企業に合った障がい者の雇用率向上施策を提案してほしい |

初めての障がい者雇用は外部のサポートをうまく活用すべきです。民間企業が運営する農園型障がい者雇用による支援サービスも検討してみましょう。

この記事を元に、担当者の方が、あなたの企業の障がい者雇用をスムーズに進められることをお祈りしています。

おすすめ記事

-

詳細を見る

2026年2月10日

ESG経営とは?導入すべきメリットから取組事例・注意点まで解説

「ESG経営とは、どういうものか知りたい」 「どうして今、注目されているのだろうか。ESG[...]

事例

-

詳細を見る

2026年1月16日

【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件

「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]

法律・制度

-

詳細を見る

2026年1月13日

水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説

「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]

法律・制度